News

堀田ゆうか Te e bu lu

C-155

2025年

アクリル、鉛筆、ジェッソ、合板

27.6 x 36.6 x 0.5 cm

C-156

2025年

アクリル、鉛筆、ジェッソ、合板、木材

22.7 x 24 x 2.4 cm

C-157

2025年

アクリル、鉛筆、ジェッソ、木製パネル

24.2 x 33.3 x 1.6 cm

C-154

2025年

アクリル、鉛筆、ジェッソ、合板、木材

68.2 x 12.8 x 2.2 cm

呼吸をあわせる、歩幅をあわせる、角をあわせる - 堀田ゆうかの絵画的芸術

梅津 元(批評家/キュレーター)

ふしぎなタイトルの展覧会である。

「Te e bu lu」、実に変わったタイトルだ。「テーブル」を、一文字ずつ、ローマ字で表記している。カタカナで表記され、日本語として馴染んでいるとはいえ、「テーブル」は「Table」という英語であり、日本語に翻訳すれば「机」である。だから、「机」を「Tsu ku e」と表記するならば、「Table」の訳語の発音を示すという意味で、その表記の目的や意図を理解できるだろう。だが、英語がカタカナとして日本語化した「テーブル」をローマ字で表記するという、何か、本末転倒な感覚。

この感覚を説明するには、「トランスリタレーション(transliteration)」を参照すると良いだろう。辞書的な定義を参照するならば、トランスリタレーションとは、ある言語で書かれた言葉の、その発音を、別な言語で表記すること、という意味である。聞き慣れない用語であるが、「翻字」、「字訳」、「音訳」などと訳されることからわかるように、意味によって言葉を変換する「翻訳=トランスレーション」とは異なり、「発音」の置き換えなのである。

まさに、英語の「Table」の発音を、日本語として「テーブル」と表記することは、「トランスリタレーション」の事例なのである。さらに、(英語に由来する)日本語の「テーブル」を、ローマ字の「Te e bu lu」と表記することもまた、「トランスリタレーション」に感じられる。けれども、ここで、「ローマ字の」と書くしかない「Te e bu lu」は、一体どの言語に属するのかを、判定することができず、日本語から別な言語への置き換えではないため、トランスリタレーションとはいえないことになる。

だが、ここでは、言語的な厳密さが求められているわけではない。「テーブル」の発音を、「Te e bu lu」へと置き換える堀田ゆうかの仕業を、私は、「トランスリタレーション」と認定したい、日本語の発音を、「未知なる言語」の表記へと置き換えているのだ、という解釈によって。ようやくここに至り、絵画の問題へと接続することができる。言葉を「音読」するように、絵画を「発音」によって表現することができるならば、堀田ゆうかは、(従来の)絵画の「発音」を、「未知なる絵画」の表記へと置き換えようとしている。大胆にも程がある、というべきか。

ルールがあるような、ないような。

「堀田ゆうかは、(従来の)絵画の「発音」を、「未知なる絵画」の表記へと置き換えようとしている。」と書いてみたのだが、ここで「(従来の)絵画」とは、「ルールがあるような絵画」を意味しており、逆に、「未知なる絵画」とは、「ルールがないような絵画」を意味しているのだと、レトリックの力を借りて、ひとまずは、書いておこう。ルールがある、ということは、制約だろうか、窮屈だろうか。ルールがない、ということは、自由だろうか、奔放だろうか。

問いが抽象的すぎるならば、この問いの前に、「絵画において」というフレーズを置いてみると良いだろう。私にはわからないけれど、その問いの答えを、画家は知っているはずだ、心と体の奥底からの声として、無視することができない、論理を超えた感覚として。そのことに何がしかの羨望を感じない訳にはいかない私としては、詭弁を弄するように聞こえるとしても、この問いを、次のようにずらしてみたくなる。

すなわち、「ルールがあるような」という表現は、「ルールがあるフリをしているが、実はルールがない」ことを意味し、逆に、「ルールがないような」という表現は、「ルールがないフリをしているが、実はルールがある」ことを意味している。ということは、「ルールがあるような(従来の)絵画」には、実は「ルールがない」ことになり、逆に、「ルールがないような未知なる絵画」には、実は「ルールがある」ことになる。この議論の視界を少しクリアにしてみよう。上記の議論が錯綜しているのは、「ルール」という言葉に託されている意味が過剰だからである。

「ルールがある(ない)ように見えて、実はルールがない(ある)」という時、前者の「ルール」とは、表面的な、外在的な、他律的なルールであり、後者のルールは、本質的な、内在的な、自律的なルールである。ここでようやく堀田ゆうかにおける絵画の問題へと接続することができる。堀田ゆうかは、(従来の)絵画から感じとらざるを得ない「表面的な、外在的な、他律的なルール」を、「未知なる絵画」における「本質的な、内在的な、自律的なルール」へと置き換えようとしている。大胆にも程がある、というべきか。

えもいわれぬ感じ、表現しがたい。

マキファインアーツに入る、左の壁が気になり、視線を向ける、意外なところに作品がある、《C-151》。電気のスイッチがおさまる金属の矩形の、その右斜め上に、その作品は「居る」。「居る」と書いてみたのは、「展示」や「配置」という言葉では表現しがたい、「えもいわれぬ感じ」を受けるからである。一般的に考えれば、ギャラリーという空間において、このスイッチは展示の妨げになりかねないため、その近くに作品を配置することは考えにくい。だが、堀田の場合、この《C-151》という作品は、スイッチがおさまる金属の矩形と、絶妙な関係に「居る」ように見える。

比喩的な言葉を用いれば、「つかずはなれず」という表現が最もしっくりくるのであり、まさに「つかずはなれず」という言葉が示すとおり、スイッチと《C-151》は、一定の距離を保ちながら、相互の関係を持続させているように見える。人間関係でいえば、声をかけて親しくなるほどではないが、かといって赤の他人ではない、お互いの存在を尊重して認めているような関係、といえるだろうか。《C-151》は、スイッチを排除しようとせず、スイッチは、《C-151》を拒まない、そんな風に見えてしまう。

スイッチを展示の妨げとみなして、その近くには作品を設置しないという考え方、それが、「(従来の)絵画から感じとらざるを得ない表面的な、外在的な、他律的なルール」であるとすれば、堀田ゆうかは、そのようなルールなどこの世界に存在したことがないかのように、《C-151》の「居場所」を見つけている。今回の展示を見まわせば、堀田が、ギャラリーという空間に存在するすべての要素を排除しないという、「未知なる絵画における本質的な、内在的な、自律的なルール」を、自らの視覚と身体と体感によって、手探りで見つけ出している様子を目撃することになる。

《C-151》が「居る」壁面を通り過ぎると、左側の白い台の上に、《C-155》が、「佇んでいる」。台に乗せられ、壁を背にして、立てかけられている様子が、「佇んでいる」という表現を誘うのである。《C-155》の少し右には非常ベルが取り付けられており、物体としても色彩としてもその存在感は強い。普通はその近くに作品を展示することは想像しにくいが、堀田の場合は、そうではない。《C-155》もまた、この非常ベルを避けることなく、「つかずはなれず」の良好な関係を保っているように感じられるのである。大胆にも程がある、というべきか。

テンションが高いのか、低いのか。

《C-151》とスイッチ、《C-155》と非常ベル、その「つかずはなれず」の関係に静かな驚きを感じつつ、さらに視線をその先へと向けると、《C-174》が見えてくる。ようやく、ギャラリー内の何らかの設置物とは特に関係しない作品が現れたのかと思い始めたその矢先、《C-174》の右側に、縦に長い配電盤の扉が目に入る。まさか、作品よりもはるかに縦に長く大きなその扉が、作品と関係していることはないだろう、そう思おうとしていることを意識する。

だが、スイッチや非常ベルを排除しないというルールをなんとなく受け入れつつあるためなのか、《C-174》と配電盤もまた、「つかずはなれず」の関係を保っているように見え、さらなる驚きを覚えると、一気にテンションが高くなる。何より、《C-174》は極めて魅力的な作品である。今回の出品作品の多くがそうであるように、支持体の形は直線的な矩形ではなく、とらえどころのない、矩形に準じた形状をしている。そこに施される描画は、基本的には薄塗りで、上からの描画が下の層を不透明に覆い隠してしまうことはなく、半透明な重なりの可視化が維持されている。

網のような、フェンスのような、規則的とはいえないマス目のような形状が、濃い色の色彩を用いて描かれ、そこに、白をベースとする描画が重なっている。《C-174》に見られる白の描画は、私が初めて堀田の作品と展示を見る機会となった昨年のグループ展や、今年に入ってからの東京藝術大学での修了制作展の展示を想起させる。このふたつの展示においては、空間を生かしたインスタレーション的な要素も重要であり、小さな白い円形のパーツが空間に散りばめられるなど、現実空間における白のモチーフの展開が見られていた。

今回の展示では、そのような現実空間における白のモチーフの展開は、絵画的な描画へと内在化されている。画面内の描画には誠実さと丁寧さが感じられ、意図的にテンションを抑制しているように感じられる。芳名帳や資料が置かれている台の奥に見える、《C-172》、《C-175》、《C-156》、《C-170》などから、そのような感覚がもたらされる。小品《C-175》は、インスタレーション的な展示における小さな白いパーツを想起させ、「原寸大の絵画」という直感をもたらす。しかし、「絵画に対して原寸大」とは、驚くべき事態である。大胆にも程がある、というべきか。

ここまでの4つの断章の冒頭に掲げたフレーズを並べ、最初の一文字を縦に読むと、「ふルえテ」が出現する。

ふしぎなタイトルの展覧会である。

ルールがあるような、ないような。

えもいわれぬ感じ、表現しがたい。

テンションが高いのか、低いのか。

「ふ ル え テ」、ひらがなとカタカナが交互に現れるが、それは本質的なことではなく、重要なポイントは、この「ふ る え て」が、「Te e bu lu」の、「音」の上でのアナグラムになっていることである。通常のアナグラムとは、ある言葉を形成する文字の配列を入れ替えて、別な言葉に変換することを示す。例えば、「Maki Fine Arts」の「maki」ならば、4つの文字を組み替えると「kami」になる、ということである。だから、一般的なアナグラムであれば、「Te e bu lu」の「T, e, e, b, u, l, u」という7つの文字を組み替えることになる。

だが、ここでは、そのような文字の入れ替えではなく、「Te e bu lu」すなわち「て」、「え」、「ぶ(ふ)」、「る」という日本語の音と対応する文字を組み替えて、「ふ る え て」というアナグラムが出現したのである。この「ふるえて」は、「震えて」や「震え、手」であるだろう。アナグラムに含まれる「震え」、すなわち、振動は、不定形な板やパネルという、堀田の作品を特徴づける支持体が生まれるまでの工程を想起させる。そして、「震え、手」は、堀田が作品を制作するときの身体的な所作や、絵画的な描画に没頭する時の振る舞いを想起させる。

※

手 絵 葡 留

柄

舞

流

縦も、横も、「て え ぶ る」と読めるように、一文字ずつ、漢字が当てられている。音に該当する漢字ということだけであれば、想起される漢字は飛躍的に増え、その組み合わせは膨大な数になるだろう。だが、そのような言葉遊びやゲームのようなことをしたいわけではない。もちろん、言葉遊びと受け止められてしまうことは避け難いことは承知しているが、それでも、やらなければならないことが見えているからこそ、このような言語的実践を試みる。

縦方向の「手 柄 舞 流」、この4つの文字の並びそれ自体が、いくつかの作品、すなわち、縦方向、垂直方向を意識させる作品と、呼応している。具体的に示すならば、まずは、《C-179》と《C-178》の2点である。この2点が壁面に展示されている様子から、何かを思い出さないだろうか。そう、《C-151》とスイッチ、《C-155》と非常ベル、それぞれの、「つかずはなれず」のような関係が、この2点を見ていると、想起されるのである。

ということは、つまり、スイッチと《C-178》が、非常ベルと《C-179》が、置き換わることが可能であることが示唆されている。驚くべきことである、ギャラリーのそこかしこに存在している設置物と、ギャラリーに展示されているアーティストの作品が、まるでそれが当然であるとでもいいたげに、相互に入れ替わり、置き換わることが可能なのだと告げている。《C-151》とスイッチの、《C-155》と非常ベルの、そして、《C-174》と配電盤の、それぞれの関係は、今回の展示における、「作品と作品の関係」に対する意識を研ぎ澄ますためのアプローチとしても機能している。

つまり、ギャラリーの中に存在する何らかの物体と、堀田の作品との間に確認される「つかずはなれず」の関係が、作品と作品との間にも確認できる、ということであり、そのことは、ひとつひとつの作品が、その作品にふさわしい領域、テリトリーを持っている、ということの証である。《C-179》と《C-178》は、それぞれの形状、プロポーション、厚さ、色味、テクスチャー、描画の様子、つまりは、物体としての存在様態と、視覚的な表現としての描画の内容の、その全てをふまえて、相互に相手の作品のテリトリーを尊重し、「つかずはなれず」の関係を保っている。

もう一組、縦方向の「手 柄 舞 流」という文字の並びから想起される作品は、《C-154》と《C’-1-6》である。《C-154》は、この4つの文字の縦方向の配置と呼応するように、垂直性を意識させる作品であり、最後の文字である「流」を想起させるように、縦方向の流れを生じさせるような描画がなされている。さらに、瞠目すべき新たな展開を見せる《C’-1-6》は、この表記が示すように、《C’-1》から《C’-6》までの、6点の作品によって構成されている。上から下に向けて、エコーがかかった音のように、サイズが徐々に小さくなっていることで、反響や残響が想起される。

横方向の「手 絵 葡 留」、この4つの文字の並びそれ自体が、いくつかの作品、すなわち、横方向、水平方向を意識させる作品と、呼応している。具体的に示すならば、まずは、《C-159》である。この作品は、前述した、垂直方向を意識させる《C-154》と《C’-1-6》の、その間に、床に置かれ、壁に立てかけられている。そう、この、床に置かれ、壁に立てかけられている、という状態が、床面の水平性、そして、床と壁が交わるところに生じる水平方向の線に導かれて、横方向、水平方向を意識させるのである。

極めて自然に、さりげなく、あたかも、この作品にとっては、このように配置されることが予め決まっているかのように、《C-159》は、床に置かれ、壁に立てかけられている。白だけではなく、緑系、青系、グレー系の色彩も用いられており、そのような色彩は、今回の出品作品に共通する特徴となっている。やはり、不定形の、つまりは、直角と直線で構成される矩形ではない形状の支持体を眺めていると、その輪郭の少し内側に、フリーハンドでひかれた線が見えてくる。この特徴は、多くの作品に共通しており、とても気になるところである。

例えば、《C-154》の右側に配置されている《C-168》は、歪んだ矩形のような形状の板の内側に、かなりしっかりと、直線からなる矩形をなすように、強い線がひかれている。歪んだ特徴的な形状の支持体を用いているのに、その内側に直線的な矩形をひいて描画がなされていることに、一瞬、矛盾を感じないこともない。だが、支持体の形状に描画が惑わされることがないように、内側に矩形の線がひかれるのだと想像する。ならば、右に見える《C-159》のように最初から矩形の支持体を選べば良いのではとも思うが、全てが最初から矩形では息苦しいのだろう。

不定形の形状の支持体と、それを「生かすような、生かさないような」、その描画のあり方は、まさに、前述した、「ルールがあるような、ないような。」という表現によって見えてくる、「未知の絵画」を目指す堀田の芸術のあり方を、彷彿とさせるのである。そして、横方向、水平方向を意識させる作品へと戻るならば、もう1点、《C-158》を挙げることができる。そう、《C-159》と同様、《C-158》は、床に置かれ、壁に立てかけられているからである。この2点は、今回の出品作品の中では大きめの作品であり、それもまた、床置きであることを自然に感じさせる要因である。

最後に2点、《C-171》と、《C-176》を取り上げたい。《C-171》は、台の上に乗せられ、壁に立てかけられているが、その形と厚みから、食パンが想起される。しかし、通常、絵画のその形から、日常的に接している何らかのモノが想起されることは、ほぼないはずである。大きさを表現するときに、何かの現実の物体を名指す時があるとしても、それは、大きさを説明するためであり、そこで名指される物体が、それ自体として、想起されているわけではない。

それに対して、《C-171》の大きさ、厚さ、少し凹んだ上の辺、そして木材の色彩、それらを総合的にとらえる私の感覚が、否応なく、食パンを連れてきてしまう。絵画、正確には、絵画的芸術と呼ぶべき堀田の作品において、この事態は、極めて示唆に富み、重要な論点を導いてくれる。それは、「テンションが高いのか、低いのか。」のところで記述した、「原寸大の絵画」という論点である。ここで、堀田の作品を「原寸大」と感じるのは、その支持体、そして、その支持体が想起させる現実の物体に対して、「原寸大」なのではないか、ということが判明するのである。

そして、《C-176》である、もはや説明不要だろう、空調のコントロールパネル、電気のスイッチ、コンセント、おそらくは配線を隠している構造物、これでもかとさまざまなモノで混み合っているその壁面の、まさかここに、という場所に、《C-176》は、「居る」。もはや「つかずはなれず」という距離感が失われ、さまざまなモノと作品が、肩を寄せ合うかのように、隣接している。だが、「つかずはなれず」は、失われたのではない。目に見える現実の距離、リテラルな距離が存在しなくても、「つかずはなれず」は、モノと作品の関係性に、しっかりと内在している。

「手 柄 舞 流」

堀田ゆうかは、「手」で、筆の「柄」を持ち、画面の上を「舞」うように、自然な「流」れのように、絵を描く。

「手 絵 葡 留」

堀田ゆうかは、「手」を動かし、「絵」を描く、たわわに実る「葡」萄のような、その成果を画面に「留」めて。

「手 柄 舞 流」と「手 絵 葡 留」は、呼吸をあわせるように、歩幅をあわせるように、角をあわせる。

—

トークイベント「歩幅をあわせる」

梅津元 × 李静文 × 堀田ゆうか

5月10日(土)19時 – 20時

Maki Fine Arts 東京都新宿区天神町77-5 ラスティックビルB101(地下1階)

予約不要(先着順 / 定員15名程度)

無料

梅津元(批評家/キュレーター)

1966年神奈川県生まれ。批評家/キュレーター。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。モダニズム以降の芸術の可能性を探るため、美術、写真、映像、音楽に関わる執筆や企画を中心に領域横断的な活動を展開。主な企画:「DE/construct: Updating Modernism-阿木譲をめぐる3つのプログラム」NADiff modern & SuperDeluxe(2014年)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17年)、「樋口朋之 DUB/stance」The White(2024年)、「〈うつること〉と〈見えること〉-映像表現をさぐる:60年代から現代へ」(「ART OSAKA 2025」映像プログラム、2025年6月開催)。埼玉県立近代美術館学芸員(1991-2021年)としての主な企画(共同企画を含む):「〈うつすこと〉と〈見ること〉-意識拡大装置-」(1994年)、「1970年 物質と知覚-もの派と根源を問う作家たち」(1995年)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999年)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000年)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019年)など。

李静文(インディペンデント・キュレーター)

2014 年に来日、武蔵野美術大学彫刻学科を経て、現在は東京藝術大学の博士後期課程に在籍。彫刻の身体性と空間性をテーマにデジタルフィールドにおける彫刻概念の研究を深めている。東京を拠点に、ヤングジェネレーションとオルタナティブコミュニティを中心に企画や研究など幅広い分野で活躍。彫刻作家としてのバックグラウンドとメディア理論研究者の視点を融合し、日常的機能性を超えるテクノロジーの魅力を取り上げ、現時性と情動をキーワードに、物事のつながりに注目しながら、独自のキュレーションでポストメディア時代のアートシーンにおける冒険をする。過去は芸術団体「Upload AIR」の運営やウェブマガジン「The Colossus 巨像」の編集、アートコレクティブ「脱衣所」のメンバーとしても活躍。2024年にアーティストインレジデンス「D-O-U 成増」を創立し、現在は建築団体 GROUP と手を組み、スペースをリノベしている。

堀田ゆうか(アーティスト)

1999年 愛知県生まれ。2025年 東京藝術大学大学院 美術研究科絵画専攻 修了。絵画を起点とし、ドローイングやインスタレーションを軸に制作。近作では版表現を作品に組み込むなど、様々なメディアを介したドローイングも試みている。

近年の主な展覧会として、「神戸六甲ミーツ・アート2024 beyond」(2024年)、「パターンと距離」(2024年 / Maki Fine Arts)、「act. Inframince」(2024年 / OGUMAG)、「a hue and cry. 」(キュレーション:李静文 / 2024 年 / アートかビーフンか白厨)、「バグスクール:うごかしてみる!」(2023年 / BUG)、個展「からです」(2023年 / APどのう)、個展「pppractice」(2023年 / フラットリバーギャラリー)、個展「ない関節」(2023年、亀戸アートセンター)、「うららか絵画祭」(2023年 / The 5th Floor)など。

益永梢子 | このあたり、その近く

青と呼ばれるその色の話を

2025年

キャンバスにダーマト、アクリル絵の具

53 x 46.3 x 3.8 cm

このあたりは、ときおり風が強く吹きつける

2025年

キャンバスにダーマト、アクリル絵の具

53.8 x 45.5 x 3 cm

この度、Maki Fine Artsでは、3月22日(土)より4月20日(日)まで、益永梢子の個展「このあたり、その近く」を開催いたします。Maki Fine Artsでは2年ぶり、2回目の個展になります。

本展で発表する新作、約15点は、2023年の個展「その先の続き」(Maki Fine Arts)で発表した作品と同系列に位置付けられながら、さらに発展させたものになります。画面に絵具の「膜」を生成し、その断片を剥がし、折り曲げる、といった行為による、造形的な絵画といえます。支持体の領域から解放された絵具の断片が躍動し、表と裏、内と外が交差する瞬間を留めながら、緊張感のある画面を作り出します。その制作プロセスでは、それぞれの作品は単一ではなく、隣り合った数点をぴたりと付け、接合した画面を横断的に描写、天地を回転させ再び接合して描く、といった行為が繰り返されたものです。その結果として、イメージ(線と色面)が部分的に繋がり合い、連結された箇所もあれば、途切れた痕跡を別の作品の画面に垣間見ることができ、その作品群は一体として、連続的な繋がりを特徴としています。これまで益永は制作に際して、線から色彩、という順序で描くという独自のルールを採用してきました。新作は、その順序を意図的に逆転させたうえで、新たな所作の実践によるものが含まれます。

—

益永梢子 | Shoko MASUNAGA

1980年大阪生まれ。絵画を起点として、多様な手法により制作。周囲の環境・空間との関係性を重視する作品群は可変的で置換可能な性質を持つ。

近年の主な展示として、「Abstractions – ある地点より –」(2024年 / CADAN 有楽町)、「Ginza Curator’s Room #005 天使のとまり木」(2023年 / 思文閣銀座)、個展「その先の続き」(2023年/ Maki Fine Arts)、個展「editing」(2022年 / nidi gallery)、個展「replace」(2021年 / LOKO Gallery)など。

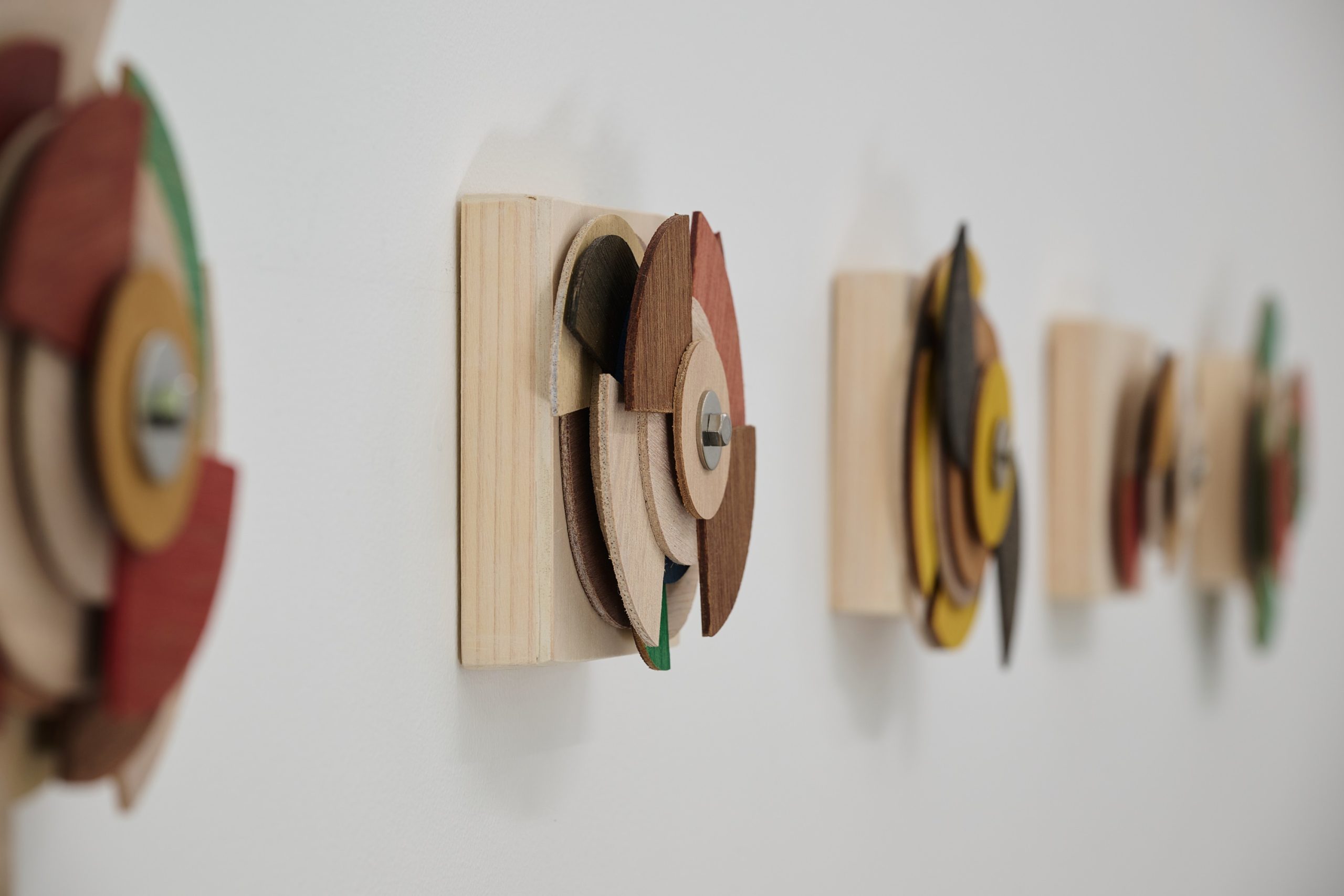

豊嶋康子 | 地質時代

新太古代

2025年

自然塗料、木材、リンシードオイル

45 x 91 x 4 cm

ヘリウム

2025年

自然塗料、木材

60 x 45 x 7.5 cm(variable)

ティベリウス

2025年

自然塗料、木材

219.5 x 91 x 5.5 cm(variable)

原太古代

2025年

自然塗料、木材

91 x 91 x 4 cm

リィアキアン

2025年

自然塗料、木材

75 x 60 x 4 cm

土星

2024年

自然塗料、木材

22.9 x 11.1 x 5.2 cm

「物」と発生――豊嶋康子の〈地質時代〉について

勝俣涼(美術批評)

「地質時代」とは、地層が示す岩石や化石の分布を基に、地史学的な事象の変遷を区分する一連の標識である。豊嶋は本展の軸となる新たなシリーズ〈地質時代〉の手がかりとして、この概念を参照している。〈地質時代〉は先行する〈四角形〉シリーズの展開と位置づけられているが、両者の成り立ちに共通する合板は複層的な構造をもつ製材であり、累積する地層と比喩的に結びつくかもしれない。だが他方で、大地を掘削するように彫りを施す〈四角形〉とは異なり、〈地質時代〉ではパネル前面で複数の切片がパズルのように隣接している。そのために、地層のように累積する厚みよりもむしろ、絵画的な支持体の表面こそが強調される。

それでもなお、これらが「地質時代」に紐づけられるのは、それが大地の物質的・空間的な組成にとどまらず、地球の活動の時間的な過程を指し示す概念でもあるからだ。地質時代の一覧作成とは、新旧の関係を記述可能にするための「名づけ」の作業である。それは言語的な標識(記号)を用いて、ほかならぬその言語を獲得した人類の登場以前までも含めた地球の時間を分割し、特定可能な枠組みを与えることで私たちの認識を支援するシステムとも言える。端的に表現するなら、「物」に「言葉」を与える手続きである。

〈地質時代〉において豊嶋は、こうした年表作成の方法を、シリーズに属する個々の作品をラベリングし、管理を容易にするために応用している。台風の呼称を参照した〈地動説〉など、既存の系統的な標識を個別の作品タイトルとして割り当てる所作そのものは、これまでも試みられてきた。その一方で、すでに触れたように、〈地質時代〉は絵画的な表面のアレンジメントを際立たせている。そこには、ハード・エッジな幾何形態や、ドリップされた絵具の跡にも見える木目、引っ掻き傷のような肌理、あるいはそれらを生かすように浸透する色彩の皮膜がある。

こうした諸々の質感はしばしば、絵画をフェティッシュな欲望の対象として現前させる。場合によっては、作品が生産され流通する文脈や体制(システム)は副次的なものとされ、「物」の直接的な享受に基づく良い/悪いという判断が主要な鑑賞様式となる。豊嶋の制作物にも、ある種の感覚的な「味わい」がある。しかしそれらの「物」が、「言葉」やシステムを逃れるものではないこともまた見た通りだ。言ってみれば〈地質時代〉は、作品の生産――あるいは豊嶋特有の語彙を用いるなら、「発生」――が、管理や流通に寄与する記号付与と密接する事情を隠さない。絵画を学んだ後、私たちを取り巻く社会制度に独自のコンセプチュアルなアプローチを仕掛けてもきた作家の来歴が、〈地質時代〉の成り立ちに批評的な緊張をもたらしている。

平野真美 | 変身物語 METAMORPHOSES

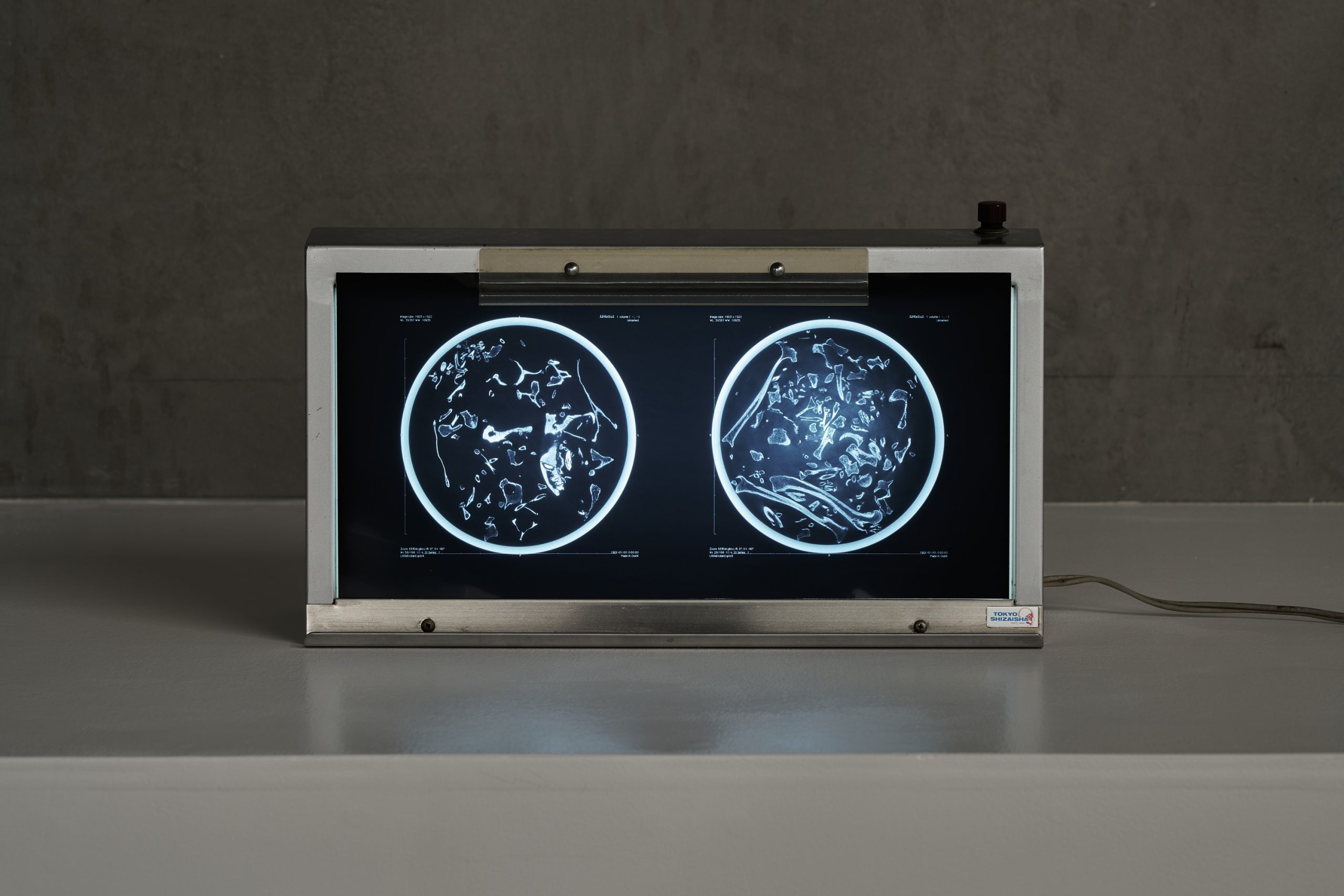

Metamorphoses_Resin skeleton

2024 年、C プリント

29.7 x 42 cm

Metamorphoses

2024年、紙に鉛筆

20 x 20 cm

Maki Fine Arts では、11 月 30 日(土)より 2025 年 1 月 12 日(日)まで、平野真美 個展「変身物語 METAMORPHOSES」を開催いたします。Maki Fine Arts では 2 回目の個展になります。

架空の生物であるユニコーンを実在化し、骨格・内臓・筋肉・皮膚などを精巧に作り込んだ「蘇生するユニコーン」(2014 年~)は現在進行形で継続する、平野の代表的なプロジェクトでありますが、それと同等に「変身物語」(2018 年~)も、平野のライフワークとしてのプロジェクトといえます。

亡くなった愛犬の遺骨が納められた骨壺を CT スキャンし、3D プリンタで出力した遺骨を硝子や陶磁に作品化した「変身物語」は、喪失した存在をいかに現実世界に留めておくのか、その永遠化の試みを実践したものです。パート・ド・ドヴェールという古代メソポタミア発祥のガラス工芸テクニックを用いて(またはセラミックにより)、遺骨の一部を蘇らせます。丹念な作業によって「変身」を遂げたその姿は、深い闇の中から照らし出されたように、神々しく、記憶のモニュメントとして立ち現れます。

本展では、2018 年から続くプロジェクトに、新たなにプロセスが加わり、拡張した「変身物語」を発表いたします。遺骨のレントゲン写真に加え、頭蓋骨を描いたドローイングや、3D プリンタ出力の樹脂製の骨のパーツを構成し、一体の犬の姿を象った写真作品などが新作として展示されます。「変身物語」という作品タイトルは、古代ローマの詩人オウィディウスの同名の著書より引用されました。同著書、冒頭のラテン語テキストを題材とした新作も展示します。是非ご覧ください。

—

5 年間の闘病の末 2015 年に亡くなった愛犬の遺骨は、火葬の後に納骨せず、未だ実家の居間に置いてある。火葬の時、家族と触れたあの小さく美しい遺骨をもう一度見たいが、骨壷の中には辛くも幸せだったあの時間の空気が詰まっているようで、その蓋を開けることはできなかった。開けてしまえば、あの時間を失って二度と戻れないだろう。

私は 2018 年のある日、骨壷が入った骨箱ごと CT スキャンを撮ることにした。スキャンデータを元に遺骨の3Dデータを作成し、3Dプリンタで出力する。出力した樹脂製の遺骨を型取りし、様々な素材に変身させる。例えば硝子に、例えば陶磁に。その記憶も何もかも、死を境に失うものばかりだった死者に纏わる一切が、これを機に増幅していく。様々な素材に触れ美しさをそのままに変容する姿を見て、私は私自身の変化も受容できるように思えた。

現代の葬制は死を日常生活から遠ざけ、やがて死者は社会に実在しなくなった。重い墓石のなか、骨壺のなかに覆い隠された死者を、私の葬法で繰り返し変身させ、私は死者を失わない。その変身の過程を見せる物語である。 — 平野真美

—

平野真美 | Mami HIRANO

1989 年 岐阜県出身。2014 年 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程先端藝術表現専攻修了。

闘病する愛犬や、架空の生物であるユニコーンなど、対象とする生物の骨や内臓、筋肉や皮膚など構成するあらゆる要素を忠実に制作することで、実在・非実在生物の生体構築、生命の保存、または蘇生に関する作品制作を行う。不在と死、保存と制作、認知と存在に関する思索を深め、現代の私たちはいかにそれらと向き合うのかを問いかける。

近年の主な展示として、「南飛騨 Art Discovery」(2024 年)、「都市にひそむミエナイモノ」(2023-24年 / SusHi Tech Square)、個展「架空のテクスチャー」(2023 年 / WHITEHOUSE ナオナカムラ)、個展「空想のレッスン」(2023 年 / Maki Fine Arts)、「ab-sence/ac-cept 不在の観測」(2021 年 / 岐阜県美術館)、個展「変身物語METAMORPHOSES」(2021年 / 3331 Arts Chiyoda)、「2018年のフランケンシュタイン バイオアートにみる芸術と科学と社会のいま」(2018年 / EYE OF GYRE)など。

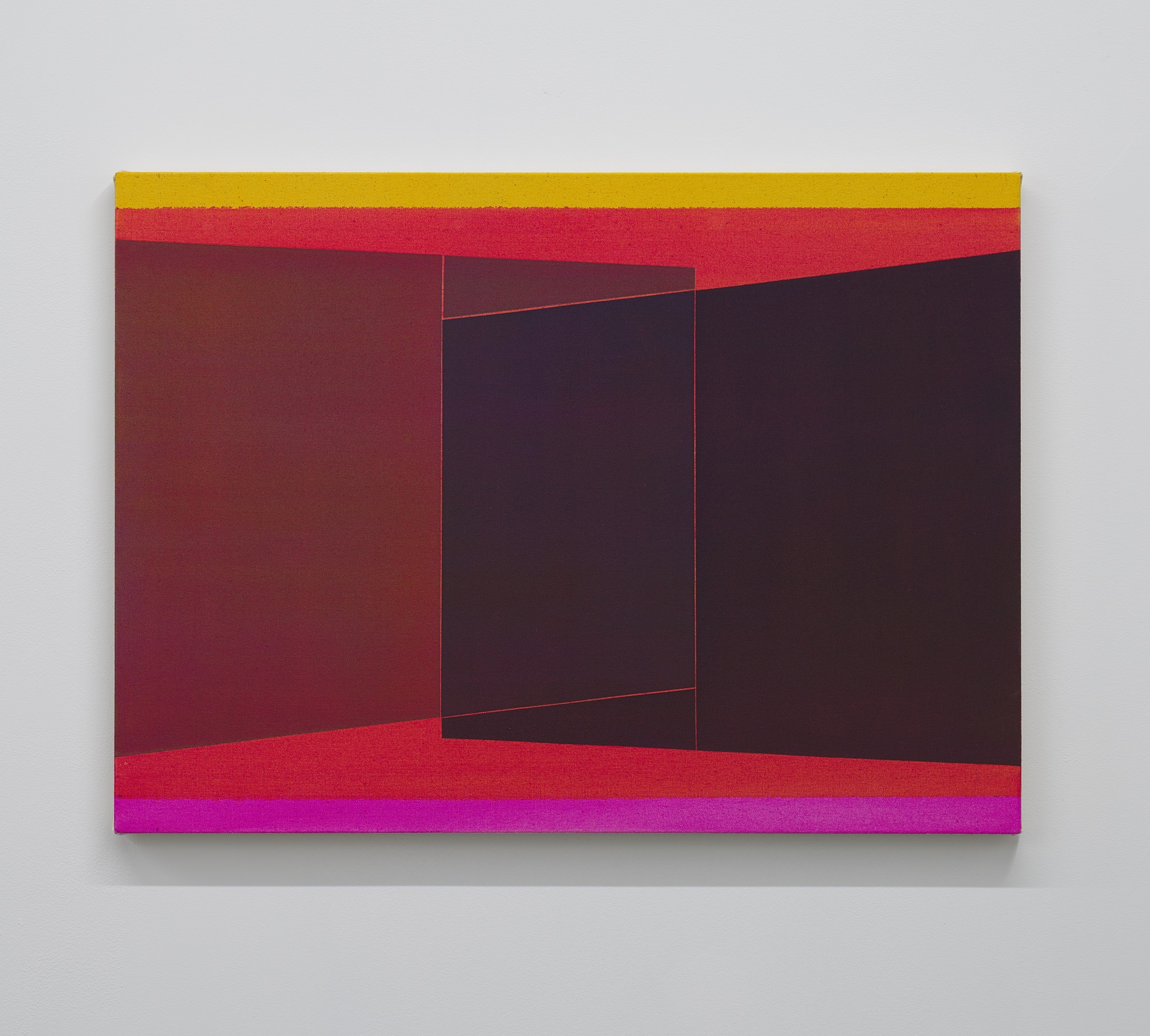

佐藤克久 | 空っぱ

うわのそら

2024年

キャンバスにアクリル絵の具

各 33.3 x 24.2 cm

うわのそら いろいろ

2024年

キャンバスにアクリル絵の具

45.5 x 33.3 cm

うわのそら

2024年

キャンバスにアクリル絵の具

53 x 72.7 cm

うわのそら

2024年

キャンバスにアクリル絵の具

41 x 31.8 cm

Maki Fine Artsでは、9月14日(土)より10月13日(日)まで、佐藤克久の新作による個展「空っぱ」を開催いたします。Maki Fine Artsでは初の個展になります。

佐藤の作品は、絵画という制度、形式を題材として、色彩と形態の関係性を探求してきました。遊び心や、ユーモアが織り込まれた作品は軽やかでありながら、その内側に隠されたパラドックスより、絵画の在り様に対して、示唆を与えるものとして存在します。

本展での新作は、ステイニング(滲み込み)により描かれ、パースがついた矩形が同じかたちに反復し、その一部が重なり合っています。重なったエリアがその2色の混色であり、シンプルな構成によるもので、その作品は「誰にでもできそうな絵画」と、佐藤自身が語ります。「自らの立ち位置を理解し、思想や多くの知識を作品に詰め込むことを目指しながら、結局はそれらを全てすっかり忘れたときに傑作ができるのではないか」と語る佐藤の逆説の定理は、作品タイトルの「うわのそら」に示されています。

自律的な形態による画面の緊張感、筆致の変化による豊かなバリエーション、並列された作品のボリュームが生み出す色彩の律動を体感することができるでしょう。是非ご高覧ください。

佐藤克久 | Katsuhisa SATO

1973年 広島生まれ。1999年 愛知県立芸術大学大学院美術研究科油画専攻修了。近年の主な展示として、「末永史尚 佐藤克久|エラー」(2024年/ THE POOL)、「穴あきの風景」(2024年/ MtK Contemporary Art)、個展「あけっぴろげ」(2023年/ See Saw gallery+hibit)、個展「とりもなおさず」(2023年/ SHINBI GALLERY)、「Insight 28 “hang”」(2023年/ Yoshimi Arts)、「コレクション 小さきもの─宇宙/猫」(2023年/ 豊田市美術館)、「SHOUONJI ART PROJECT 28th 佐藤克久 うらおもて」(2021年/ 照恩寺)ほか多数。名古屋造形大学准教授。国立国際美術館、豊田市美術館に作品が収蔵されている。

Abstractions – ある地点より –

豊嶋康子 | 佐藤克久 | 末永史尚 | 益永梢子

地動説_2020 カーヌン

2020年

木材、自然塗料、ステンレスボルト・ナット、平ワッシャー

17.5 x 17.5 x 4.9 cm

豊嶋康子 | Yasuko TOYOSHIMA

日常社会の制度や仕組みを批評的に捉え、人間の思考の「型」を見出すことをテーマとして、作品を発表している。

1967年埼玉生まれ。1993年東京芸術大学大学院美術研究科油画専攻修士課程修了。近年の主な展示として、個展「発生法─天地左右の裏表」(2023-24 年 / 東京都現代美術館)、「Group Show – 豊嶋康子 | 荻野僚介 | 伊藤誠」(2023-24 年 / Maki Fine Arts)、個展「収納装置」(2021年 / M 画廊)、個展「交流_2021」(2021年 / ガレリア フィナルテ)、「Public Device -彫刻の象徴性と恒久性」(2020年 / 東京藝術大学大学美術館)など。

つらつら

2019年

キャンバスに油彩

65.2 x 53 cm

佐藤克久 | Katsuhisa SATO

絵画という制度・形式を題材として、ユーモアを交えながら、色彩と形態の関係性を探求している。

1973年 広島生まれ。1999年愛知県立芸術大学大学院美術研究科油画専攻修了。近年の主な展示として、個展「あけっぴろげ」(2023 年 / See Saw gallery+hibit)、個展「とりもなおさず」(2023年 / SHINBI GALLERY)、「Insight 28 “hang”」(2023年 / Yoshimi Arts)、「コレクション 小さきもの─宇宙/猫」(2023年 / 豊田市美術館)、「SHOUONJI ART PROJECT 28th 佐藤克久 うらおもて」(2021年 / 照恩寺)など。

Search Results

2024年

パネル、綿布に顔料、アクリル絵具

42 x 69.5 cm

末永史尚 | Fuminao SUENAGA

日常見ているものや展示空間に関わるものからピックアップした視覚的トピックをもとに絵画・立体作品を制作している。

1974年山口生まれ。1999年東京造形大学造形学部美術学科美術 I 類卒業。近年の主な展覧会として、「うつす展」(2024年 / BOOK AND SONS)、「Textural Synthesis」(2024年 / 三越コンテンポラリー)、個展「軽い絵」(2024年 / Maki Fine Arts)、「へいは展」(2023年 / 代田橋納戸/ギャラリーDEN5) 、「Group Show – 白川昌生 | 末永史尚 | 城田圭介 | 加納俊輔 | ショーン・ミクカ」(2022年 / Maki Fine Arts)など。

session4

2023年

木製パネル、キャンバス、アクリル絵の具、鉛筆

72.5 x 40 x 2 cm

益永梢子 | Shoko MASUNAGA

絵画を起点として、多様な手法により制作。周囲の環境・空間との関係性を重視する作品群は可変的で置換可能な性質を持つ。

1980年 大阪生まれ。2001年 成安造形短期大学造形芸術科卒業。近年の主な展示として、「MEMORIES」(2023年 / CADAN 有楽町)、「Ginza Curator’s Room #005 天使のとまり木」(2023年 / 思文閣銀座)、個展「その先の続き」(2023年/ Maki Fine Arts)、個展「editing」(2022年 / nidi gallery)、個展「replace」(2021年 / LOKO Gallery)など。

—

Abstractions – ある地点より – 豊嶋康子 | 佐藤克久 | 末永史尚 | 益永梢子

会期:2024年8月6日(火) – 8月25日(日)

会場:CADAN有楽町 / 東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル1階

営業時間:火−金 11時−19時 / 土、日、祝 11時−17時

休業日:8月13日(火)、8月19日(月)

オープニングレセプション:8月6日(火) 18:00-20:00

クロージングパーティー:8月25日(日) 15:00-17:00 *出展作家が参加いたします

link

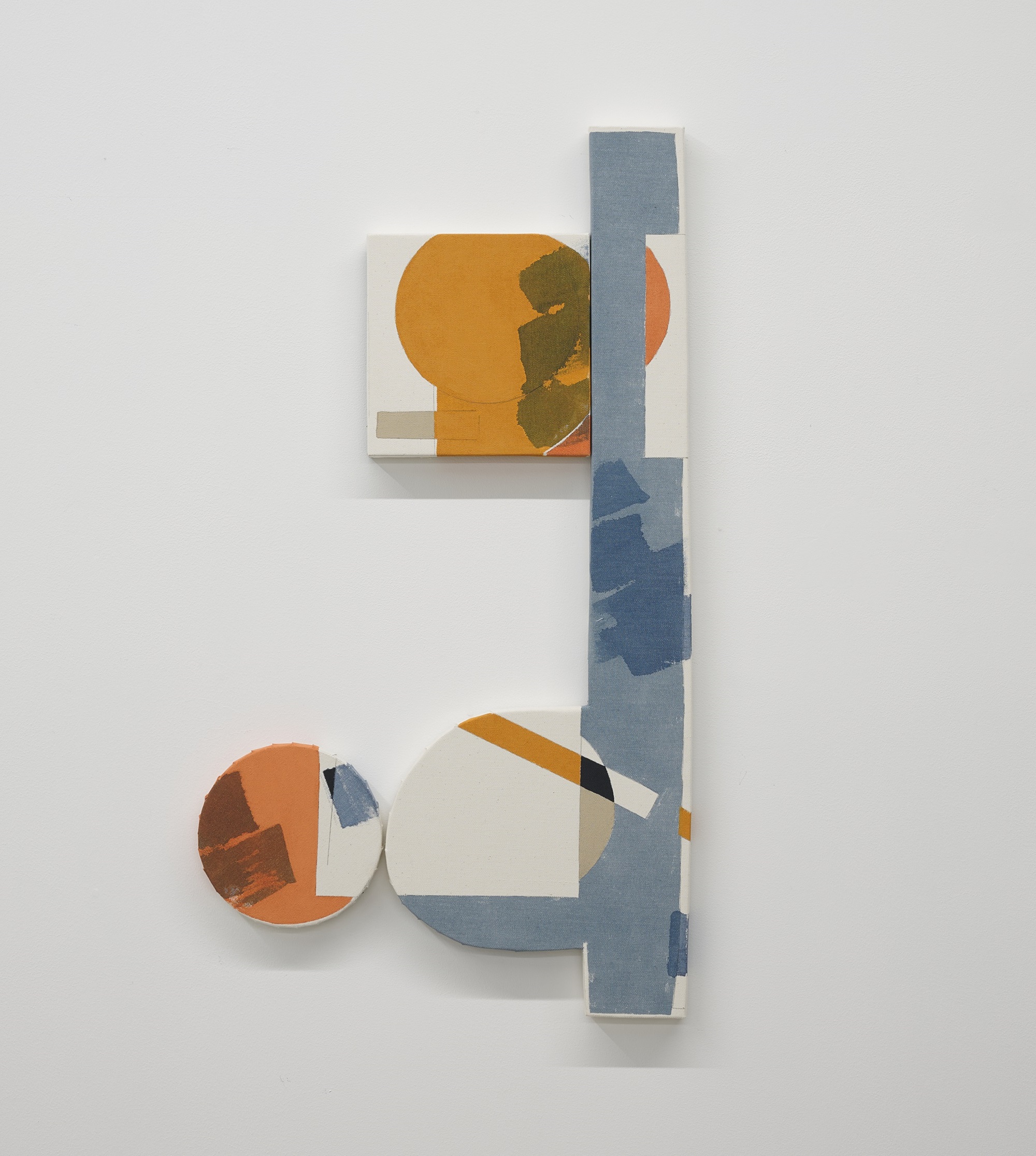

パターンと距離

伊藤誠 | 益永梢子 | 佐々木耕太 | 長田奈緒 | 堀田ゆうか

青空

2017年

亜鉛鉄板、油彩

60 x 72 x 3 cm

伊藤誠 | Makoto Ito

様々な素材を用いた立体作品は、フォーマルでありながら軽やかでユーモアがあり、同時代の彫刻の可能性を体現しています。

「青空」(2017年制作) は、ある地点から見える遠景をモチーフに、至近距離で触れるものとして表現した作品の一つです。この作品は、遠くに見える送電線に取り付けられている鳥害防止器具を写真撮影したものをモチーフとしています。実際の風景の縮図を、彫刻として変換された場合の距離の尺度が表出されます。「青空」に加え、新作も発表予定です。

1955年愛知生まれ。武蔵野美術大学大学院 造形研究科彫刻コース修了。近年の主な展示として、個展(2024年 / ガレリア フィナルテ)、「第Ⅰ期 コレクターズ・アイ1 90年代を中心に」(2024年 / 豊橋市美術館)、「Group Show – 豊嶋康子 | 荻野僚介 | 伊藤誠」(2023-24年 / Maki Fine Arts)、「DOMANI・明日展 2022–23」(2022-23年 / 国立新美術館)、「heliotrope(ヘリオトロープ)」(2022年 / 照恩寺)、「オムニスカルプチャーズ—彫刻となる場所」(2021年/ 武蔵野美術大学美術館)など。

Session1

2023年

木製パネル、キャンバス、アクリル絵の具、鉛筆

38.5 x 46 cm

益永梢子 | Shoko Masunaga

絵画を起点として、多様な手法により制作。周囲の環境・空間との関係性を重視する作品群は可変的で置換可能な性質を持ちます。

「Session」(2023年制作)は、いくつかのシェイプト・キャンバスによる組み合わせにより形成されています。隣り合う作品と呼応するかのように、色彩や線、パターンが柔らかに繋がり合い、豊かな関係を紡いでいく造形によるものです。

1980年 大阪生まれ。2001年 成安造形短期大学造形芸術科卒業。近年の主な展示として、「MEMORIES」(2023年 / CADAN有楽町)、「Ginza Curator’s Room #005天使のとまり木」(2023年 / 思文閣銀座)、個展「その先の続き」(2023年/ Maki Fine Arts)、個展「editing」(2022年/nidi gallery)、個展「replace」(2021年/LOKO Gallery)、グループ展「Ordinary objects」(2020年/Maki Fine Arts)、個展「Box, Box, Box」(2019年/Cooler Gallery)、「クリテリオム93 益永梢子」(2018年/水戸芸術館現代美術ギャラリー)など。

Untitled

2024年

キャンバスに油彩

33.3 x 24.2 cm

佐々木耕太 | Kota Sasaki

3DCGを用いて、アトリエやギャラリー等の空間を描くなど、2Dと3Dを交差するペインティング作品を制作。

「Untitled」は、絵具の厚みでできた画面の上から、ストライプのパターンを描いた作品です。パターン(2次元)を、凹凸に形成された支持体(3次元)へと描き込まれ、見る角度により視覚的な揺らぎが生まれます。イメージが圧縮されたようなイリュージョンを画面に与え、「見ること」を意識されられます。

1982年千葉県生まれ。2012年 東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻卒業。近年の主な展覧会として、「Textural Synthesis」(2024年 / 三越コンテンポラリー)、「メディウムとディメンション:Liminal」(2022年 / 柿の木荘)、「佐々木耕太 花木彰太 aai oua」(2022年 / See Saw gallery+hibit) 、個展「Cut and Paste」(2021年 / LOOP HOLE)、「Trace」(2020年 / CAVE-AYUMI GALLERY )、「佐々木耕太+中尾拓哉Some or Same」(2019年 /アートラボはしもと)、「ignore your perspective 47 Pop-up Dimension 次元が壊れて漂う物体」(2018年 / 児玉画廊)、個展「Model」(2018年 / CAVE-AYUMIGALLERY)など。

Surface Preparation (Sandpaper 3M)

2024年

シルクスクリーン、真鍮

各 6.0 x 4.5 x 2.0 cm

長田奈緒 | Nao Osada

身近にあるものの表面の要素を、シルクスクリーンを用いて、実際とは異なる素材の表面に刷った作品を制作。

紙やすりを題材とした「Surface Preparation (Sandpaper 3M)」は、その表面と裏面のイメージが同型の真鍮に刷られており、2つの作品が重なり合う構造になっています。長田の作品は、日常で廃棄されていく些細なものに「はかなさ」を見出し、繊細で詩的な存在へと昇華させていきます。鑑賞者にささやかな気付きを促し、その現実観を揺らがしていきます。

1988年生まれ。2016年東京芸術大学大学院美術研究科修士課程修了。近年の主な展示として、「VOCA展2024」(2024年 / 上野の森美術館)、個展「目前を見回す」(2023年 / Maki Fine Arts)、個展「紙を持つ手は紙」(2023年 / ギャラリーそうめい堂)、「日本国憲法展」(2023年/無人島プロダクション)、「メディウムとディメンション Liminal」(2022年/柿の木荘)、個展「少なくとも一つの」(2022年/Maki Fine Arts)、「感性の遊び場」(2022年/ANB Tokyo)、個展「I see…」(2022年/NADiff Window Gallery)など。

C-144

2024年

アクリル、鉛筆、ジェッソ、木製パネル

29.7 x 21 x 2 cm

堀田ゆうか | Yuka Hotta

絵画を起点とし、ドローイングやインスタレーションを軸に制作。近作では版表現を作品に組み込むなど、様々なメディアを介したドローイングも試みています。

「C」と名付けられた作品シリーズは、身体的感覚によって描かれた手探りの行為の痕跡です。自由自在で開放的なストロークは、生気を伴った感覚を頼りに描かれ、呼吸を感じされるようなイメージが表出されています。

1999年 愛知県生まれ。現在、東京藝術大学大学院 美術研究科絵画専攻在籍。近年の主な展覧会として、「act. Inframince」(2024年 / OGUMAG)、「a hue and cry. 」(2024年 / アートかビーフンか白厨)、「バグスクール:うごかしてみる!」(2023年 / BUG)、個展「からです」(2023年 / APどのう)、個展「pppractice」(2023年 / フラットリバーギャラリー)、個展「ない関節」(2023年、亀戸アートセンター)、「うららか絵画祭」(2023年 / The 5th Floor)など。

城田圭介 | 波と海

Seascape (sunny/ cloudy)

2024年

キャンバスに写真と油彩、パネル

131 x 184 cm(二枚組、左右入替可)

Seascape (horizon, beach)

2023-2024年

キャンバスに写真と油彩、パネル

64 x 118 cm

Seascape (horizon, beach) - detail

2023-2024年

キャンバスに写真と油彩、パネル

64 x 118 cm

Seascape (jetty, sunset)

2024年

キャンバスに写真と油彩、パネル

49 x 64cm

Maki Fine Artsでは、5月25日(土)より6月23日(日)まで、城田圭介の新作による個展「波と海」を開催いたします。城田の作品は、写真の周囲に拡張するイメージを描き加えることにより、視覚の外側にあるもの(記憶の不確実さ)を可視化し、「見ること」についての意味を意識させます。写真の周囲のイメージは、写真に写っている情報を頼りに油彩で描き出されていますが、画面上の所々に見られるイメージのズレや余白が、断片的に途切れたような記憶の曖昧さを感じさせられます。あえてそのような痕跡を残しながら、複数の写真からイメージを繋ぎ合わせ、全体へと集約させるように描かれ帰結されます。

Maki Fine Artsでの3回目の個展となる本展では、海辺の風景を描いた新作を発表いたします。美術作品の普遍的なモチーフである海は、城田にとっても身近で日常的なものであり、必然的に選ばれた題材です。是非ご高覧ください。

—

波と海

海のある街に移住して八年が過ぎる。とりたてて海のレジャーに興じているわけではないが、海辺を歩き、眺め、子供達と過ごし、海の景色は日常の一場面になった。もちろんいいことばかりではない。海に包囲された地震大国のこの国で、海の近くに住むリスクもそれなりに理解している。海の恩恵もリスクも感じながら、一方、海を題材にした数多の絵画や写真、アートが海を見るたびに脳裏をよぎる。新しくもないありふれたテーマであることは承知しているが、自分も海を題材にした制作を行うことは避けられないように思えた。

制作はいつもランダムに撮りためた凡庸な写真を見返すところからはじまるが、ひとつの題材に絞って撮影するのは今回が初めてだ。展示作品に使った写真は二千枚を超える中から選んだが、選ばれなかった写真はもとより「撮られなかった写真」の数はその比ではない。それに付随する「描かれなかった絵画」も同様に。波のように終わりなく現れては消え去る選外の存在なしには、ここにある作品はなかったはずだ。

城田圭介

—

城田圭介 | Keisuke Shirota

1975 年神奈川県生まれ。2003年東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻修了。近年の主な展覧会として、「親子で感じる横須賀 子育てから生まれた作品」(2023年/ヨコスカアートセンター)、「Beyond the Frame 城田圭介×那須佐和子」(2023年/ haco -art brewing gallery- /うららか絵画祭)、「かくれんぼ—さがして。そして、」(2022年/茅ヶ崎市美術館)、個展「Out of the frame」(2022年/Maki Fine Arts)、個展「Over」(2021年/Maki Fine Arts)、個展「写真はもとより PAINT, SEEING PHOTOS」(2019年-2020年/茅ヶ崎市美術館)など。

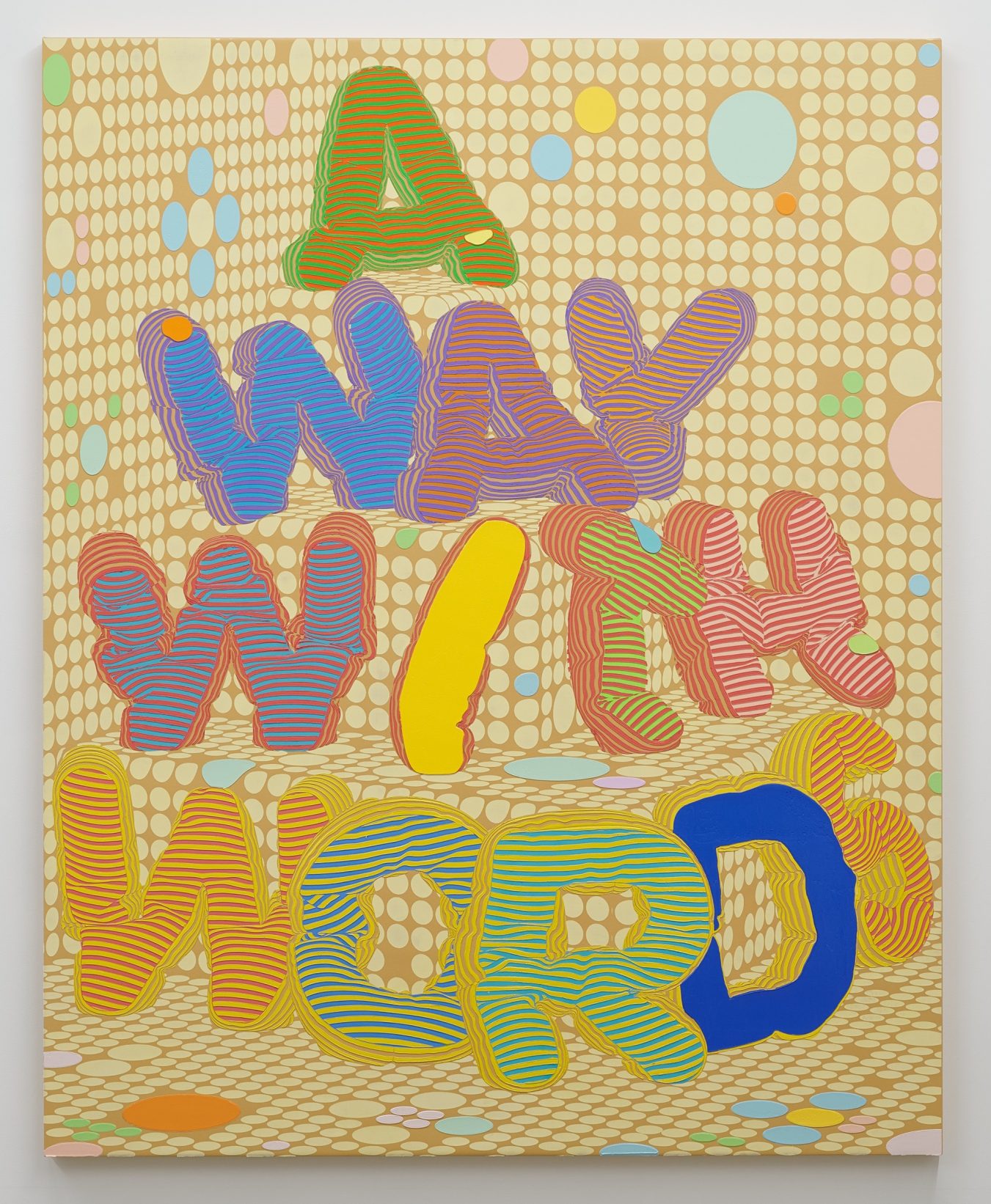

アレックス・ダッジ A Way With Words

A Way With Words

2024

oil and acrylic on canvas

162 x 130.3 cm

Easy

2024

oil and acrylic on canvas

100 x 83 cm

Interjection Studies (WOW)

2024

oil and acrylic on canvas

72.7 x 60.6 cm

Maki Fine Artsでは、4月6日(土)より5月12日(日)まで、アレックス・ダッジの新作による個展 A Way With Words を開催いたします。Maki Fine Artsでは3回目の個展で、2021年以来、約2年半ぶりになります。本展覧会は2部構成になり、Maki Fine Artsでの展覧会をPart 1、銀座蔦屋書店 GINZA ATRIUMでの展覧会をPart IIとして開催致します。

20年間にわたり、アレックス・ダッジは革新的な技術とプロセスによって、絵画という行為を再定義し続けてきました。さまざまなソフトウェアとコンピューターコードを駆使することにより、その作品はヴァーチャルとフィジカルの世界を横断します。さまざまな版画のテクニックからインスピレーションを得た独自のアプローチで、レーザーやその他のCNC加工よりカットされたステンシルを使用し、油絵の具の厚い層で、イメージをキャンバスに変換しています。ダッジの作品は、高度なデジタルツールと、伝統的技術とメディアを使った丹念な手仕事の融合によるものです。その技術的なプロセスに反映されているのは、テクノロジーそのものと、それが人間の経験をどのように再定義し続けるかという、長年にわたるテーマです。

本展覧会の新作は、言語とAIの接続性を総合的なテーマとしています。近未来、そして遠い未来を予感し、深く思索しながらも、作品はユーモアと軽快さを交えた遊び心に満ちています。

—

A Way With Words

パート1: Maki Fine Arts(4月6日 – 5月12日)

パート2: GINZA SIX 銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM(4月26日 – 5月15日)

人間の経験は、ある本質的な矛盾を孕んでいる。私たちの最も深い感情や洞察は、しばしば言葉で表現しがたく、言語の手の届かないところにある。それにもかかわらず、このデジタル時代においては、言語、特にテキストが、私たちをつなぐ不可欠な手段となっているのだ。

言語は拡張可能で共有可能な仮想空間を人々に提供する主要な技術である。印刷された本、歌詞、コンパイルされたコードなどは、どれもその例だ。しかし、言語には限界もある。言語のみでは実現不可能な方法で人間の経験を拡張することを可能にするのが、たとえば絵画といった視覚的形式との融合だ。今回の展覧会では、アレックス・ダッジは自身の作品における確立されたテキストの使用方法を拡張し、独自のユーモアと形式的な遊びを活かしながら、言語が持つ命題性、手続き性、詩性、視覚性、触覚性などの様々な側面を探究している。ダッジは「A Way With Words」において、その表現力を称えると同時に、しばしば滑稽なまでの不十分さをも露わにする方法でテキストを扱っているのである。

今回の展覧会は、私たちの文明が言語とともに新たな未知の領域に踏み出そうとするこの時代に開催される。ChatGPTやGeminiなどのツールに見られるように、計算力、統計モデリング、アルゴリズム処理の進歩は、テキストとの関わり方に革命的な変化をもたらした。本来、視覚的処理のために開発されたGPU(画像処理装置)が、いまやニューラルネットワークや大規模言語モデルを駆動し、私たちの言語世界を抜本的に改変している皮肉な状況だ。この技術的飛躍は、西洋の哲学・言語学の伝統において、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインや言語学者のエドワード・サピア/ベンジャミン・ウォーフらが展開した議論を改めて呼び起こすものである。現実を定義し形作る上で言語が果たす中心的役割という彼らの議論の主題は、私たちがテキストとAIを融合して人間の経験を生成するにつれ、新たな意義を獲得しつつある。一方、東洋思想、特に仏教と道教では、言語は「現実を理解するための限定的な手段」として位置付けられている。仏教における座禅や道教における無為自然の追求に見られるように、言語を超越したより深い直接的な現実理解に到達することを目指しているのだ。銀座 蔦屋書店のGINZA ATRIUMは、書籍という形で言語を讃える聖域だ。本展の第二章にとって、まさにふさわしい会場と言えるだろう。

ダッジの絵画は、こうした哲学的論争を視覚的に表現したものである。歌詞や詩からの一節がふわふわした布製の枕のような文字へと姿を変え、幾何学的にタイリングされた空間に佇みながら、人体を思わせる存在感を醸し出している。数値的かつ計算論的にシミュレートされたこの空間は、(気怠げでぐにゃぐにゃして不完全な枕という姿をとった)言語が住まう理想的世界の表象なのだ。アルゴリズムによって生成された空間の完璧さと、ダッジの作品に描かれる有機的で自由奔放かつ不完全なものとしての言語との対比は、実に鮮烈だ。

本展では、新しい技術が芸術表現をどのように再定義するかを考察する。写真の登場によって絵画が解放され、新たな次元への挑戦が始まったように、テキストとAIの融合はこれまでにない芸術の地平を切り拓き、創作に刺激を与えている。ダッジの20年にわたる作品は、こうした探究の証であり、バーチャルシステムと絵画の交差点を検証し続けてきた。

「A Way With Words」展は、鑑賞者を言語、テクノロジー、視覚的形式の間の繊細な相互作用についての考察に誘う。ダッジはユーモアや遊び心、思慮深い探究心を織り交ぜながら、鑑賞者にこれらのテーマに向き合うことを促し、私たちと言語、そして言語が描写しようとする現実との間にある、複雑で絶え間なく変化する関係を映し出す鏡を差し出しているのだ。

アレックス・ダッジ

—

アレックス・ダッジ | Alex Dodge

1977 年アメリカ合衆国コロラド州デンバー生まれ、現在ブルックリン(ニューヨーク)と東京を拠点に活動している。

近年の主な展示として、個展「Daemon-Haunted World」(2023年/ Klaus von Nichtssagend Gallery)、個展「Personal Day」(2023年 / BB&M)、個展「Laundry Day : It all comes out in the Wash」(2021年/ Maki Fine Arts)、「Programmed: Rules,Codes, and Choreographies in Art, 1965-2018」(2018-19 年 / ホイットニー美術館)など。ニューヨーク近代美術館、ホイットニー美術館、メトロポリタン美術館、ボストン美術館などに作品が収蔵されている。

—

パート1 :

アレックス・ダッジ A Way With Words

2024年4月6日(土) – 5月12日(日)

Maki Fine Arts

東京都新宿区天神町77-5 ラスティックビルB101

水曜 – 土曜 12:00 – 19:00 / 日曜 12:00 – 17:00

定休日 月曜・火曜

パート2 :

アレックス・ダッジ A Way With Words

2024年4月26日(金) – 5月15日(水)

銀座蔦屋書店 GINZA ATRIUM

東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 6F

営業時間 11:00 – 20:00

link

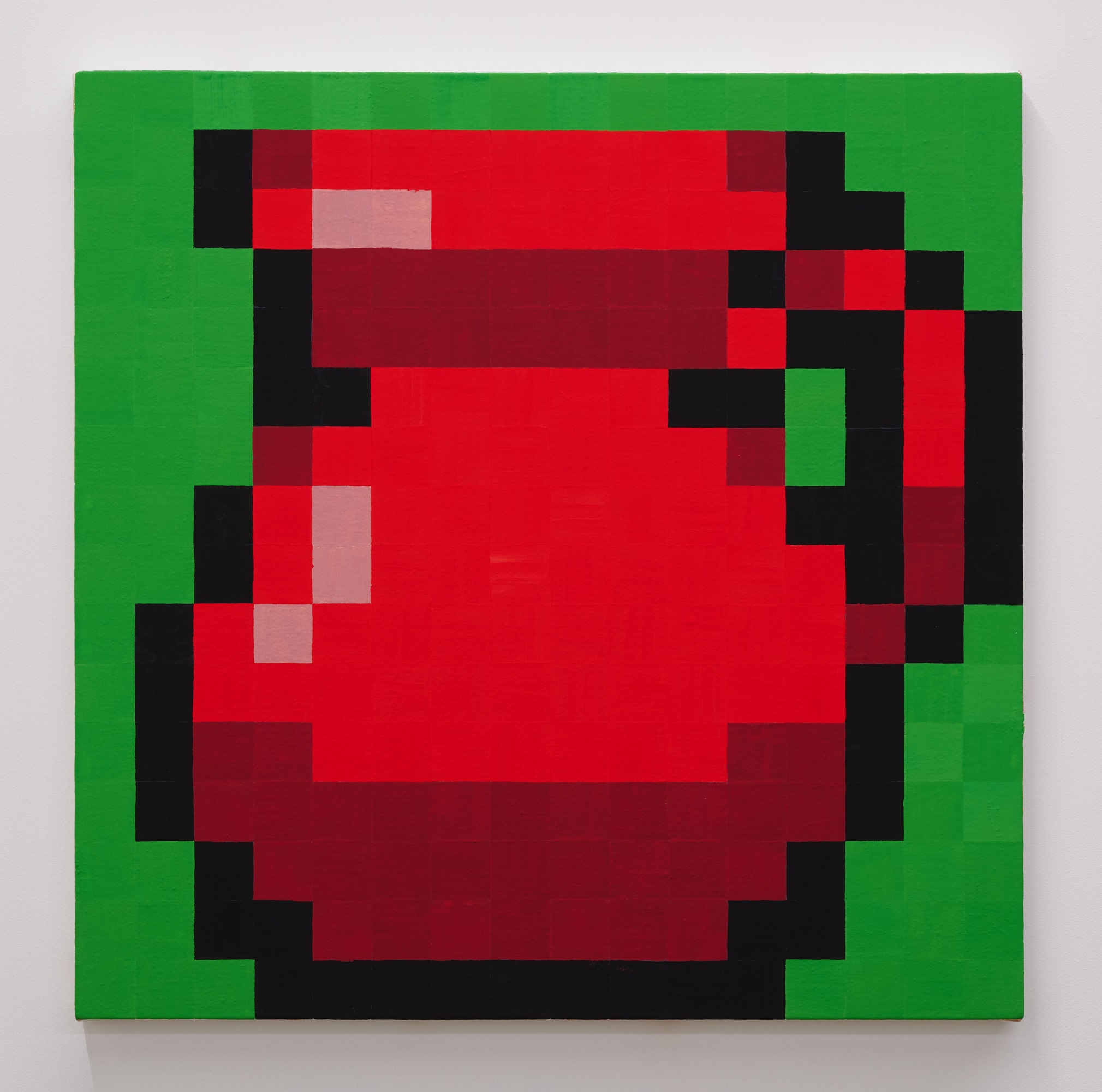

末永史尚 | 軽い絵

赤い花瓶

2023年

Acrylic, pigment on cotton, panel

60 x 60 cm

観客席

2023年

Acrylic, pigment on cotton, panel

60 x 60 cm

コイン

2023年

Acrylic, pigment on cotton, panel

30 x 30 cm

Maki Fine Artsでは2月17日(土)より3月17日(日)まで、末永史尚 個展「軽い絵」を開催します。Maki Fine Artsではおよそ3年半ぶり、5回目の個展となります。

—

「軽さ」の一撃――末永史尚「軽い絵」展について

森啓輔(千葉市美術館学芸員)

手製の正方形のキャンバスを縦横に8、16、32マスずつ正方形に分割し、それぞれに彩色された末永史尚の絵画は、幾何学的かつ抽象的でありながら、何かしら固有の図像を鑑賞者に伝えている。これらの絵画制作について、作家本人が「ドット絵」に触れ、制作過程でのiPadの使用に言及しているように、本展「軽い絵」の出品作は、その解像度がたとえ「低い」ものと認識されるとしても、テクノロジーやデジタルデバイスとの相関性を確かに有している。ゆえに、会場に並べられたそれらは、壺のような赤い容器、花、人々の集まり、爆発(!)と、特定の世代にはコンピューターゲームの懐かしい一場面を想起させ、ある種の感傷を引き起こすかもしれない。

このiPadを用いた新たな展開は、例えばコロナ禍以前に発表されていた、インターネット上での20世紀のモダン・マスターらの作品画像の検索結果の画面を描いた〈サーチリザルト〉といった先行するシリーズとの関連が指摘できる。そして、これまでモチーフとして選ばれてきた付箋や水平器、タトウ箱といった作家の身の回りにある日用品や、絵画の額縁などの目の前に実際にある対象、つまり現実世界の再現=表象(representation)が絵画制作を通じて行われてきたことを踏まえるならば、本展の作品群での身体性を喚起させる細部の塗りの揺らぎもまた、作家によって認識されたディスプレイの発光を含む絵画化として、理解することが可能だろう。

このように、現実にある対象の絵画化=事物化を命題とする末永の制作理念は、抽象化の過程で行使される還元、圧縮、置換、反復といった変換にまつわる操作ゆえに、必然的に現実と近似する「シミュラークル」の様相を帯びている*。これまで作品と絵画の制度の近接性が示されてきたことからも、本作もまたドット絵の「擬態」として、システム自体のハックの志向を読み取るべきだろう。換言するならば、末永の絵画は、そのあからさまな顕われに対し、諸コードの記号的な運用においてこそ、その存在が担保されているということだ。だから、正方形の形態を単位とし、非線形的な組み合わせとなる64、256、1024マスの色面で複雑に構成された本作は、当然のことながら、過去の多くの絵画―ゲルハルト・リヒターの〈カラー・チャート〉や、本展「軽い絵」のタイトルに間接的に影響を与えたパウル・クレーのグリッドに接近した抽象絵画など―を召喚し、それらとの接続可能性を鑑賞者に惹起させる。

とはいえ、それぞれの作品との視覚的類似性を、過剰な記号の戯れとして消費することは、末永の絵画に潜勢する戦略の高次性を、かえって減じさせかねないともいえる。例えば、リヒターが1966年に始めた〈カラー・チャート〉へのマルセル・デュシャンによる「レディメイド」の参照、あるいは61年に西ドイツに移り、強い影響を受けたポップ・アートに、末永の主体を留保した即物的な物体であろうとする絵画、さらには、初期の活動でロイ・リキテンスタインに関心を持ち、印刷物というメディアへの接近を端緒とした近年のデジタルデバイスまでの連続性をはじめ、それら連綿と継続されてきた個としての絵画と美術史に刻まれた数々の絵画は、張り巡らされた関係性の網目の細かさこそが見つめられなければならない。

20世紀の終わりから現在までの末永の実践は、四半世紀を経過しようとしている。日常生活に、複数のメディアが強固に結び付き、それら複雑な情報環境が全面的に展開されていく現実世界の事物化が目論まれたその制作手法は、社会と不分離であるがゆえに、活動開始当初に、色濃く時代を覆っていたポストモダンという症候をもまた背負い続けてきたように思われる。本展のタイトルで明示された「軽さ」とは、末永の作品全てに通底する特性であった。そのような情報の均質化=平板化や、質量の簒奪の帰結である「軽さ」や「小ささ」といった、グローバリズムが蔓延していく時代と並行する戦略については、より詳細にその意義と可能性が検証されてしかるべきだろう。本作品群において、ミニマルな正方形の集合が、他者の絵画作品の数々のみならず、過去の自作との連関を可能とする操作であるように、近年に顕著にみられるこのアーカイヴァルな性質は、作品を理解するためのことさら重要なピースであるに違いない。少なくとも、私にとってそれらの「軽い絵」は記号として読み解くことを要請しながら、本稿で指摘したように平面としてのその顕れにおいて、安易な消費を拒む複雑な豊かさを逆説的に与えるのであり、作品を宿命付けた時代が重ねてきた歴史の重さと等価な、作家の信念ともいえる一撃、あるいは一刺しの凄まじさを感じさせる。

*「シミュラークル」とは、フランスの哲学者ジャン・ボードリヤールによって提唱された概念。消費社会を複製された記号が覆い尽くすことによって、現実世界そのものが記号化され、旧来の事物に対する認識が変容していく文化現象を指す。

—

紛争のニュースの中で目にする乗り物兵器に、不謹慎と理解しながらも格好良さを見出している自分を認めてしまう。その感覚の根っこの一つに幼い頃からのビデオゲームの経験があったかもしれない、と思ったことが契機となっている。

描かれたイメージはゲームから引用したものもあるし、デジタルドローイングをiPadのピクセル描画アプリでピクセル化したものもある。また、ゲームから引用したイメージを改変したものもある。

元のイメージがいずれであっても、ドット絵のデジタル下絵を表示したiPadを側に置いて見ながら写している。ディスプレイの発光して見える色と顔料とメディウムが混ざって見える色は受像のあり方が異なるので、置き換えと関係の再構築がここで行われる。手と筆で塗られるため色と色との境目はぶれやズレ、微妙なはみ出しをつくりだす。また、平たく塗られているように見えるが、筆の震えや圧の痕跡は残っている。いくつかの要因が複合して、元絵にほぼ忠実なのだけど捉え所が異なる、控えめに抽象的なイメージがそこに固まっていく。

末永史尚

—

末永史尚|Fuminao Suenaga

1974 年山口生まれ。1999 年東京造形大学造形学部美術学科美術 I 類卒業。これまでの主な展示として、個展「エントランス・ギャラリー vol.3 末永史尚 覚え、ないまぜ」(2021年/千葉市美術館1階 ミュージアムショップBATICA、エントランススペース)、個展「ピクチャーフレーム」(2020年/Maki Fine Arts)、「アートセンターをひらく (第 I 期 第II期)」(2019 -2020年/ 水戸芸術館 現代美術ギャラリー)、「百年の編み手たち – 流動する日本の近現代美術 – 」(2019 年/東京都現代美術館)、「MOTコレクション ただいま / はじめまして」(2019年/東京都現代美術館)、個展「サーチリザルト」(2018 年/ Maki Fine Arts)、「引込線 2017」(2017年/ 旧所沢市立第2学校給食センター)、「APMoA Project, ARCH vol. 11 末永史尚「ミュージアムピース」(2014 年 / 愛知県美術館展示室 6)、「開館 40 周年記念 1974 第 1部 1974 年に生まれて」(2014 年 / 群馬県立近代美術館)など。