Exhibition

末永史尚 | 軽い絵

2024年2月17日(土)- 3月17日(日)

オープニングレセプション:2月17日(土)17:00 – 19:00

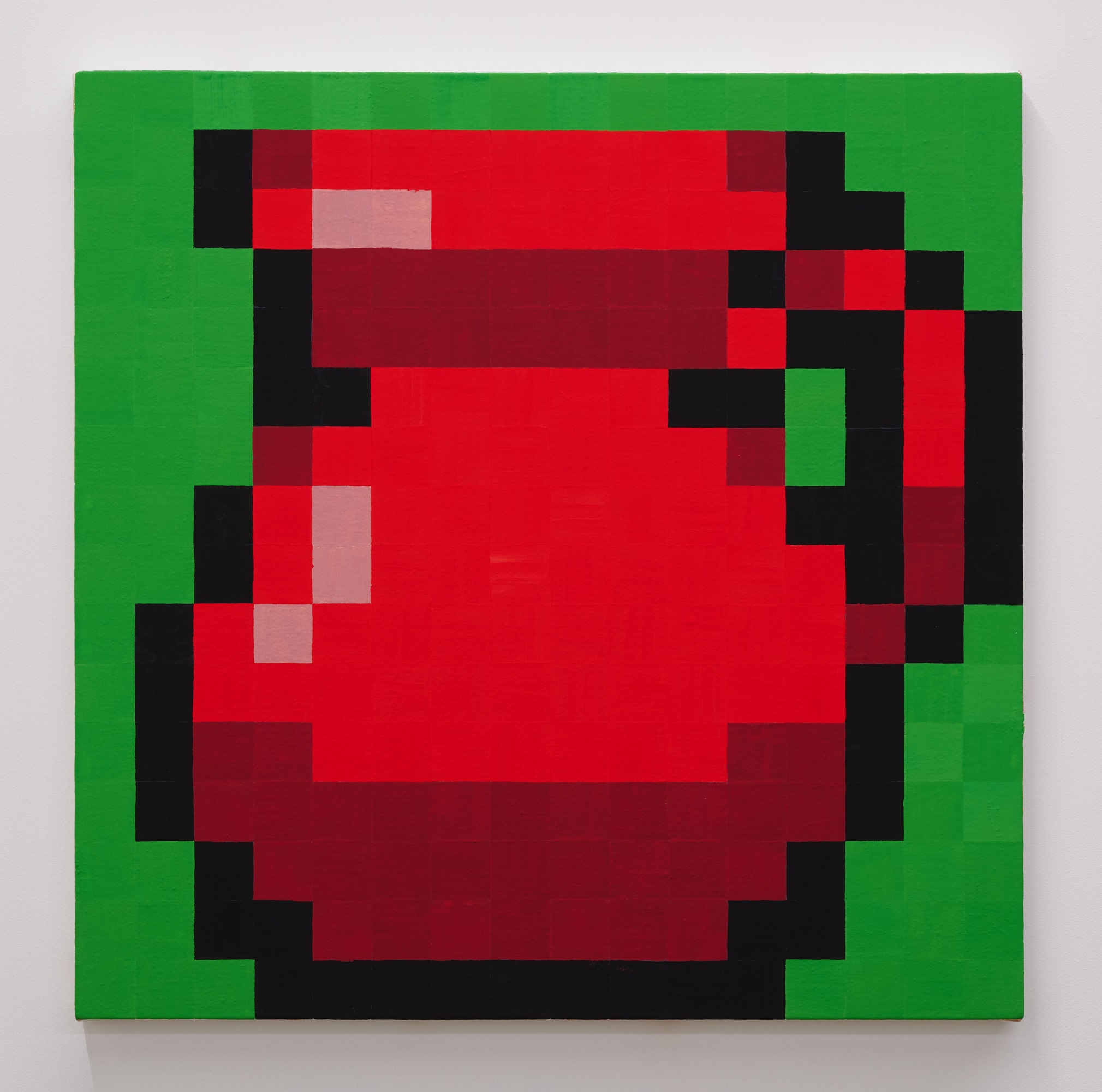

赤い花瓶

2023年

Acrylic, pigment on cotton, panel

60 x 60 cm

観客席

2023年

Acrylic, pigment on cotton, panel

60 x 60 cm

コイン

2023年

Acrylic, pigment on cotton, panel

30 x 30 cm

Maki Fine Artsでは2月17日(土)より3月17日(日)まで、末永史尚 個展「軽い絵」を開催します。Maki Fine Artsではおよそ3年半ぶり、5回目の個展となります。

—

「軽さ」の一撃――末永史尚「軽い絵」展について

森啓輔(千葉市美術館学芸員)

手製の正方形のキャンバスを縦横に8、16、32マスずつ正方形に分割し、それぞれに彩色された末永史尚の絵画は、幾何学的かつ抽象的でありながら、何かしら固有の図像を鑑賞者に伝えている。これらの絵画制作について、作家本人が「ドット絵」に触れ、制作過程でのiPadの使用に言及しているように、本展「軽い絵」の出品作は、その解像度がたとえ「低い」ものと認識されるとしても、テクノロジーやデジタルデバイスとの相関性を確かに有している。ゆえに、会場に並べられたそれらは、壺のような赤い容器、花、人々の集まり、爆発(!)と、特定の世代にはコンピューターゲームの懐かしい一場面を想起させ、ある種の感傷を引き起こすかもしれない。

このiPadを用いた新たな展開は、例えばコロナ禍以前に発表されていた、インターネット上での20世紀のモダン・マスターらの作品画像の検索結果の画面を描いた〈サーチリザルト〉といった先行するシリーズとの関連が指摘できる。そして、これまでモチーフとして選ばれてきた付箋や水平器、タトウ箱といった作家の身の回りにある日用品や、絵画の額縁などの目の前に実際にある対象、つまり現実世界の再現=表象(representation)が絵画制作を通じて行われてきたことを踏まえるならば、本展の作品群での身体性を喚起させる細部の塗りの揺らぎもまた、作家によって認識されたディスプレイの発光を含む絵画化として、理解することが可能だろう。

このように、現実にある対象の絵画化=事物化を命題とする末永の制作理念は、抽象化の過程で行使される還元、圧縮、置換、反復といった変換にまつわる操作ゆえに、必然的に現実と近似する「シミュラークル」の様相を帯びている*。これまで作品と絵画の制度の近接性が示されてきたことからも、本作もまたドット絵の「擬態」として、システム自体のハックの志向を読み取るべきだろう。換言するならば、末永の絵画は、そのあからさまな顕われに対し、諸コードの記号的な運用においてこそ、その存在が担保されているということだ。だから、正方形の形態を単位とし、非線形的な組み合わせとなる64、256、1024マスの色面で複雑に構成された本作は、当然のことながら、過去の多くの絵画―ゲルハルト・リヒターの〈カラー・チャート〉や、本展「軽い絵」のタイトルに間接的に影響を与えたパウル・クレーのグリッドに接近した抽象絵画など―を召喚し、それらとの接続可能性を鑑賞者に惹起させる。

とはいえ、それぞれの作品との視覚的類似性を、過剰な記号の戯れとして消費することは、末永の絵画に潜勢する戦略の高次性を、かえって減じさせかねないともいえる。例えば、リヒターが1966年に始めた〈カラー・チャート〉へのマルセル・デュシャンによる「レディメイド」の参照、あるいは61年に西ドイツに移り、強い影響を受けたポップ・アートに、末永の主体を留保した即物的な物体であろうとする絵画、さらには、初期の活動でロイ・リキテンスタインに関心を持ち、印刷物というメディアへの接近を端緒とした近年のデジタルデバイスまでの連続性をはじめ、それら連綿と継続されてきた個としての絵画と美術史に刻まれた数々の絵画は、張り巡らされた関係性の網目の細かさこそが見つめられなければならない。

20世紀の終わりから現在までの末永の実践は、四半世紀を経過しようとしている。日常生活に、複数のメディアが強固に結び付き、それら複雑な情報環境が全面的に展開されていく現実世界の事物化が目論まれたその制作手法は、社会と不分離であるがゆえに、活動開始当初に、色濃く時代を覆っていたポストモダンという症候をもまた背負い続けてきたように思われる。本展のタイトルで明示された「軽さ」とは、末永の作品全てに通底する特性であった。そのような情報の均質化=平板化や、質量の簒奪の帰結である「軽さ」や「小ささ」といった、グローバリズムが蔓延していく時代と並行する戦略については、より詳細にその意義と可能性が検証されてしかるべきだろう。本作品群において、ミニマルな正方形の集合が、他者の絵画作品の数々のみならず、過去の自作との連関を可能とする操作であるように、近年に顕著にみられるこのアーカイヴァルな性質は、作品を理解するためのことさら重要なピースであるに違いない。少なくとも、私にとってそれらの「軽い絵」は記号として読み解くことを要請しながら、本稿で指摘したように平面としてのその顕れにおいて、安易な消費を拒む複雑な豊かさを逆説的に与えるのであり、作品を宿命付けた時代が重ねてきた歴史の重さと等価な、作家の信念ともいえる一撃、あるいは一刺しの凄まじさを感じさせる。

*「シミュラークル」とは、フランスの哲学者ジャン・ボードリヤールによって提唱された概念。消費社会を複製された記号が覆い尽くすことによって、現実世界そのものが記号化され、旧来の事物に対する認識が変容していく文化現象を指す。

—

紛争のニュースの中で目にする乗り物兵器に、不謹慎と理解しながらも格好良さを見出している自分を認めてしまう。その感覚の根っこの一つに幼い頃からのビデオゲームの経験があったかもしれない、と思ったことが契機となっている。

描かれたイメージはゲームから引用したものもあるし、デジタルドローイングをiPadのピクセル描画アプリでピクセル化したものもある。また、ゲームから引用したイメージを改変したものもある。

元のイメージがいずれであっても、ドット絵のデジタル下絵を表示したiPadを側に置いて見ながら写している。ディスプレイの発光して見える色と顔料とメディウムが混ざって見える色は受像のあり方が異なるので、置き換えと関係の再構築がここで行われる。手と筆で塗られるため色と色との境目はぶれやズレ、微妙なはみ出しをつくりだす。また、平たく塗られているように見えるが、筆の震えや圧の痕跡は残っている。いくつかの要因が複合して、元絵にほぼ忠実なのだけど捉え所が異なる、控えめに抽象的なイメージがそこに固まっていく。

末永史尚

—

末永史尚|Fuminao Suenaga

1974 年山口生まれ。1999 年東京造形大学造形学部美術学科美術 I 類卒業。これまでの主な展示として、個展「エントランス・ギャラリー vol.3 末永史尚 覚え、ないまぜ」(2021年/千葉市美術館1階 ミュージアムショップBATICA、エントランススペース)、個展「ピクチャーフレーム」(2020年/Maki Fine Arts)、「アートセンターをひらく (第 I 期 第II期)」(2019 -2020年/ 水戸芸術館 現代美術ギャラリー)、「百年の編み手たち – 流動する日本の近現代美術 – 」(2019 年/東京都現代美術館)、「MOTコレクション ただいま / はじめまして」(2019年/東京都現代美術館)、個展「サーチリザルト」(2018 年/ Maki Fine Arts)、「引込線 2017」(2017年/ 旧所沢市立第2学校給食センター)、「APMoA Project, ARCH vol. 11 末永史尚「ミュージアムピース」(2014 年 / 愛知県美術館展示室 6)、「開館 40 周年記念 1974 第 1部 1974 年に生まれて」(2014 年 / 群馬県立近代美術館)など。