News

アレックス・ダッジ

THE CENTER OF ELEGANCE

Maki Fine Artsでは、アレックス・ダッジの4度目となる個展「The Center of Elegance」を開催いたします。ダッジ自身にとって10年以上ぶりとなる立体作品とテキスタイルの制作に回帰した展覧会となります。今回の新作は、これまでのダッジの作品から大きく展開されています。インスタレーション作品と並び、ステンシルを用いたペインティングは、文化の混在、戦後の記憶、そして異文化交流に内在する矛盾を探求します。

展覧会の概要

立体作品を中心として、クロムメッキの折りたたみ椅子6脚が円状に並べられ、互いに対話するように配置されています。ゴールドと白色のサテンをまとい、「Milton, Paradise Lost」の文字が刺繍され、星条旗があしわられたスカジャンを着た等身大の人物像が鎮座しています。その人物像(頭をわずかに垂れ、金色のフリンジ付トラッカーキャップとシルクのマスクで顔の一部が隠れている)の瞑想的な姿勢は、存在と不在、追悼と沈思の両方を想起させます。周囲に並べられた椅子には、さらに4着のスカジャンがそれらの椅子の背面にかけられており、「Milky Way」、「A Dream」、「Morimoto」、「The Horror」の文字が刺繍されています。1脚の椅子は空席のまま残されています。

スカジャン(スーベニアジャケット)は、戦後の占領期におけるアメリカ兵と日本の刺繍職人との出会いから生まれました。当初は記念品として作られた、ハイブリッドな衣服は、セレブレーションと葛藤、親密さと疎外感の両面を体現しています。家族やコミュニティとのつながりを深めながら、日本を拠点とするアメリカ人アーティスト、ダッジにとって、スカジャンは両国間に今も残る語られざる遺産を問い直すための重要なモチーフとなっています。

横振り刺繍(フリーハンド刺繍)の職人たちとのコラボレーションを通じ、ダッジは伝統的なモチーフを模倣するのではなく、刺繍という技法そのものの可能性に基づく新たな視覚言語を開発しました。こうして生まれたジャケットは、歴史的な形式を継承しつつも、現代における独自のアーティファクトとして存在します。矛盾を内包しながらも、共同制作を通して生まれる対話と創造の可能性を提示するものです。

展示はさらに複数の作品群に展開されています。人物像の後ろには、スカジャンの型紙から抽出した形をもとに構成されたファブリック・コラージュの三連作が展示されています。二層のシアーリネン(薄く、透明感のあるリネン生地)の間に切り抜かれた布片を重ね合わせ、幾何学的で対称的な構成を生み出しています。さらに、その上から透明アクリルメディウムによる筆致を加えることで、生地の透過性が部分的に変化し、光の層や奥行きを感じさせる効果を生み出しています。中央のパネルには展覧会タイトルである「The Center of Elegance」の文字が布で縫い付けられています。別の壁面には、スカジャンとテキスタイルのパターンを、ステンシルを用いて精密に描いた、3点の大型のペインティングが展示されます。その反対側にはグローブのパターンを題材としたファブリック・コラージュが並び、「Star Dust」「Warm Body」「À La Mode」の文字が刻まれています。さらに、脱ぎ捨てられたようなの白いドレスシャツを描いたペインティングも加わり、衣服を記憶と意味の媒介として考察する展覧会のテーマを深めています。

アーティスト・ステートメント

「これらのジャケットは、複製や模倣ではありません。スカジャンという形式を踏襲しながらも、私自身の経験に根ざした現代のアーティファクトです。これらのジャケットを通して、矛盾、つまり対立から生まれる美しさ、文化の衝突の中にある親密さ、そして模倣ではなく共同制作を通して生まれる対話の可能性のための空間を創出することを目指しています。」

― アレックス・ダッジ

展覧会タイトルについて

「The Center of Elegance」は、憧憬とアイロニーの両方を示唆しています。文化的なアイデンティティや複雑な権力の美学に内在する矛盾を認めるタイトルになっています。この展覧会はアメリカ社会が再び分断と緊張を深める時代において、協力、配慮、そして困難な歴史への認識に根ざした関わりのモデルを提示しています。

本展覧会の制作は、ポロック=クラズナー財団の助成によって実現しました。

特別協力:SHISHUMANIA

アーティスト略歴

アレックス・ダッジ(1977年生まれ)は、ニューヨークと東京を拠点に活動しています。その作品はニューヨーク近代美術館、ホイットニー美術館、メトロポリタン美術館などに収蔵されています。Maki Fine Artsでの個展は4回目となります。近年は日本においてスタジオの拡充を進めており、日本の文化や伝統工芸への深い関心を作品に反映させています。

鈴木星亜 | SCALE

Scale_25_08

2025年

キャンバスに油彩・パネル

33.3 x 33.3 cm

Scale_24_10

2024年

キャンバスに油彩・パネル

41 x 41 cm

Scale_25_10

2025年

キャンバスに油彩・パネル

33.3 x 33.3 cm

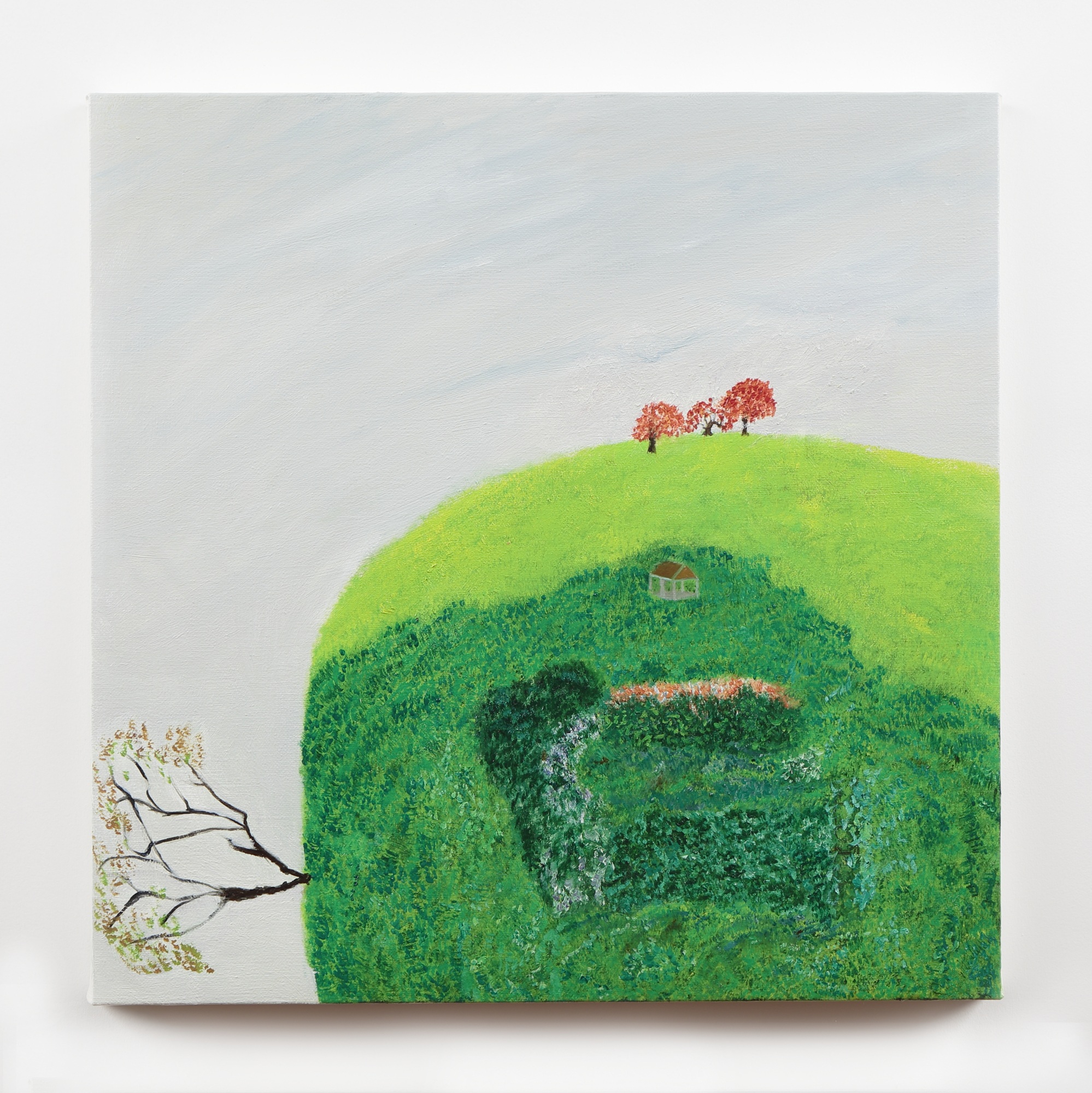

鈴木星亜のペインティングは、記憶を拠り所とした心象の景色である。作品の題材は、実在の場所であるが、カメラでその風景を撮影することはない。簡単なメモ書き(テキスト)によって、その風景を「記録」する。風景を写真に収めるとき、当然ながら、画角で構図が決められる。鈴木星亜は、風景を「フレーム」に嵌め込むことを、意図的に避けている。自らの記憶の断片を可視化するために、その景色は現実世界から離れ、不完全に変容していく。キャンバスに構図の下書きをすることなく、イメージを押し込むように描き進めており、その結果として、全体に歪みのある、圧縮されたような画面が生まれる。まるで魚眼レンズを通して視た世界のようだ。

新作はすべてスクエア(正方形)の支持体に描かれた。支持体を回転させて描くことによって、イメージが反転する。本来そこにあるべき地平線は消失し、天地の感覚や重力から脱却している。そして、《Scale》というタイトルが示すとおり、描かれた対象(樹木や家など)が、極端に縮小されることにより、現実世界との乖離がいっそう深められる。鈴木星亜の描き出す、見たことのない風景は、観るものを遠くにいざなっていく。

鈴木星亜 | Seia SUZUKI

1986 年東京都生まれ。2012 年多摩美術大学大学院美術研究科博士前期(修士)課程絵画専攻油画研究領域修了。

実際の風景を文章で書きとめ、それをもとに絵を描くという手法で制作し、ものを見て、描くという絵画のプロセスの中で何がおこっているのかを探求している。

2012 年 VOCA 賞受賞。

伊藤誠|遠くの場所

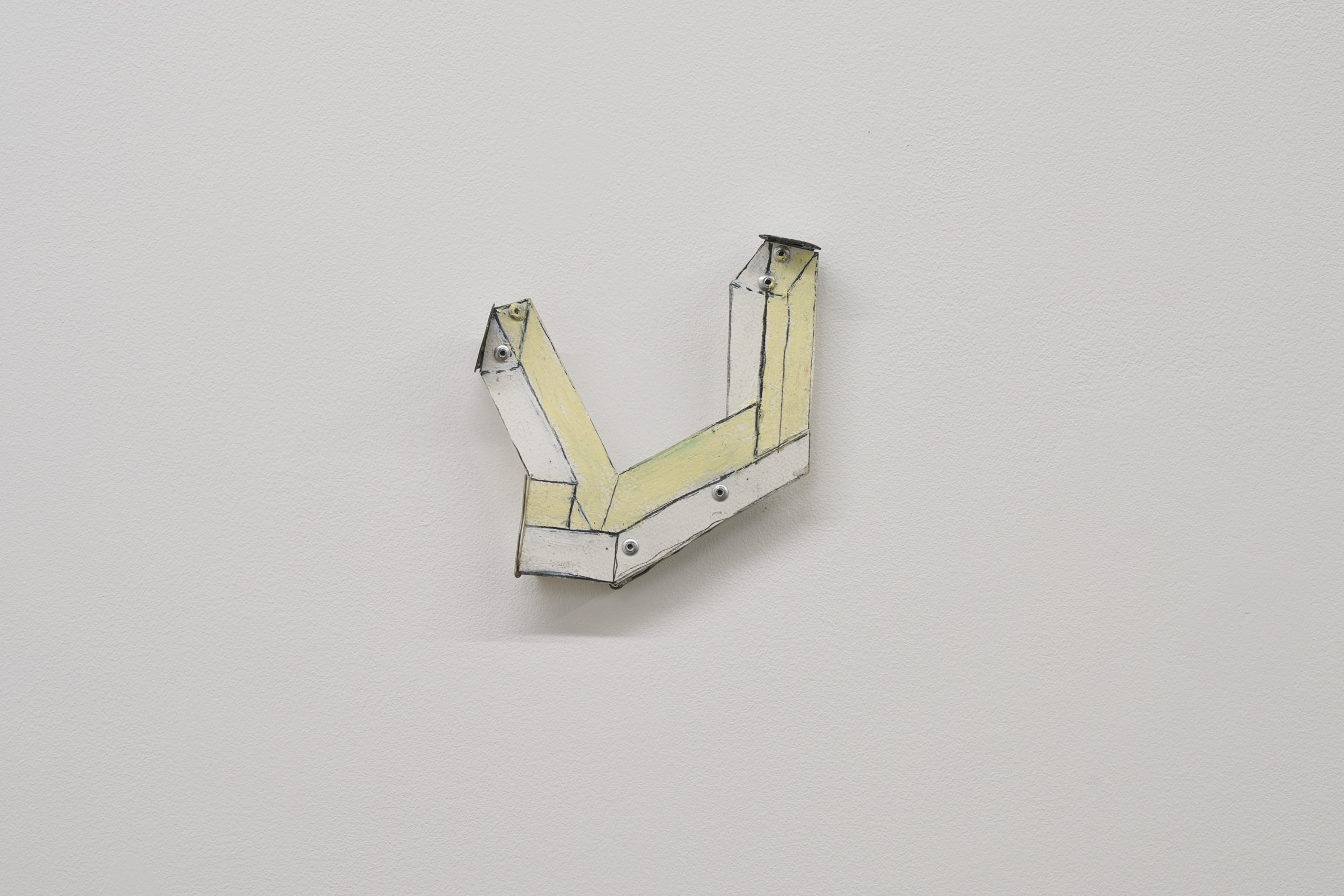

遠くの場所−04

2025年

亜鉛鉄板、亜鉛塗料

54.8 x 33.6 x 28 cm

遠くの場所−05

2025年

亜鉛鉄板、亜鉛塗料

58.2 x 25.3 x 16.7 cm

正方形の体積 Ⅱ

2025年

亜鉛鉄板

20 x 30.3 x 20 cm

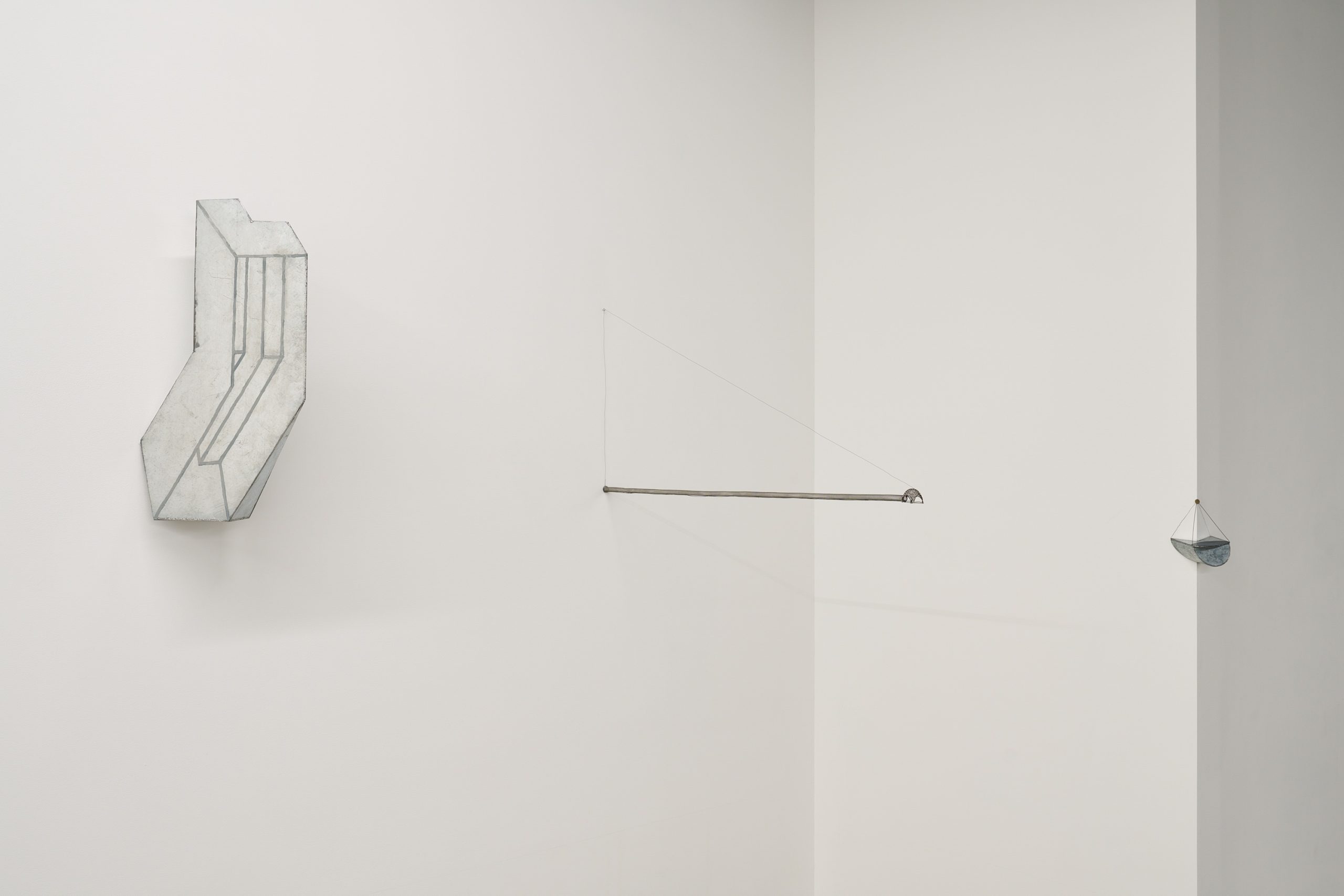

伊藤誠の彫刻を見ることは、それ自体が探索的な行為である。それは夢のなかでみたかたちを、記憶を手繰り寄せるようにたどり、想い出すことに近いかもしれない。

その彫刻では、その表面に平面的な立体図や展開図のような描線が施されるものがある。立体図や展開図は、それ自体が視覚的には立体的である。が、フラットな平面の上に空間的なイリュージョンが展開される絵画とは異なり、伊藤の描線は、彫刻であるのだから当然、三次元の立体の上で展開される。そこで描線は、三次元の立体に貫入・侵食したかと思うと両者は論理的に反発しあう。そこでは複数の位相が交換され、その配置もつねに入れ替わっていく。彫刻のかたちは、かたちがかたちを裏切る錯綜的な視覚経験のただなかで経験されるのだ。

だからどれほど近くにあっても、その彫刻をうまく見ることができない。そこでは、近くと遠く、二次元と三次元が交錯し、今見ていることが過去の時間によって侵食される(それはすべて夢に似ている)。かたちはつねに作り変えられる。この行為のなかからはじめてかたちが現れる。とすれば、かたちとは、交換、侵食、転送、反転、ズレ、配置換えなどの複数の位相の交錯のなかではじめて立ち現れるものであるということだ。ゆえに、平面と立体、ドローイングと彫刻などの区分もまた無効化される。彫刻をつくることは、そのようなどこにもない場所を観者の眼前に差し出すことである。

沢山遼(美術批評家)

—

伊藤誠 | Makoto ITO

1955年愛知県生まれ。1983年武蔵野美術大学大学院 造形研究科彫刻コース修了。近年の主な展示として、「瀬戸内国際芸術祭」(2025年/香川)、「パターンと距離」(2024年/Maki Fine Arts)、個展(2024年/ガレリア フィナルテ)、「第Ⅰ期 コレクターズ・アイ1 90年代を中心に」(2024年/豊橋市美術博物館)、「Group Show – 豊嶋康子 | 荻野僚介 | 伊藤誠」(2023-24年/Maki Fine Arts)、「DOMANI・明日展 2022–23」(2022-23年/国立新美術館)、「heliotrope(ヘリオトロープ)」(2022年/照恩寺)、「オムニスカルプチャーズ—彫刻となる場所」(2021年/武蔵野美術大学美術館)など。

武蔵野美術大学教授(1999年より)。

愛知県美術館、宇都宮美術館、千葉市美術館、東京国立近代美術館などに作品が収蔵されている。

伊藤誠――夢を見るための機械

2025年9月8日(月)- 10月26日(日)

武蔵野美術大学 美術館 展示室2・4・5 / アトリウム1

link

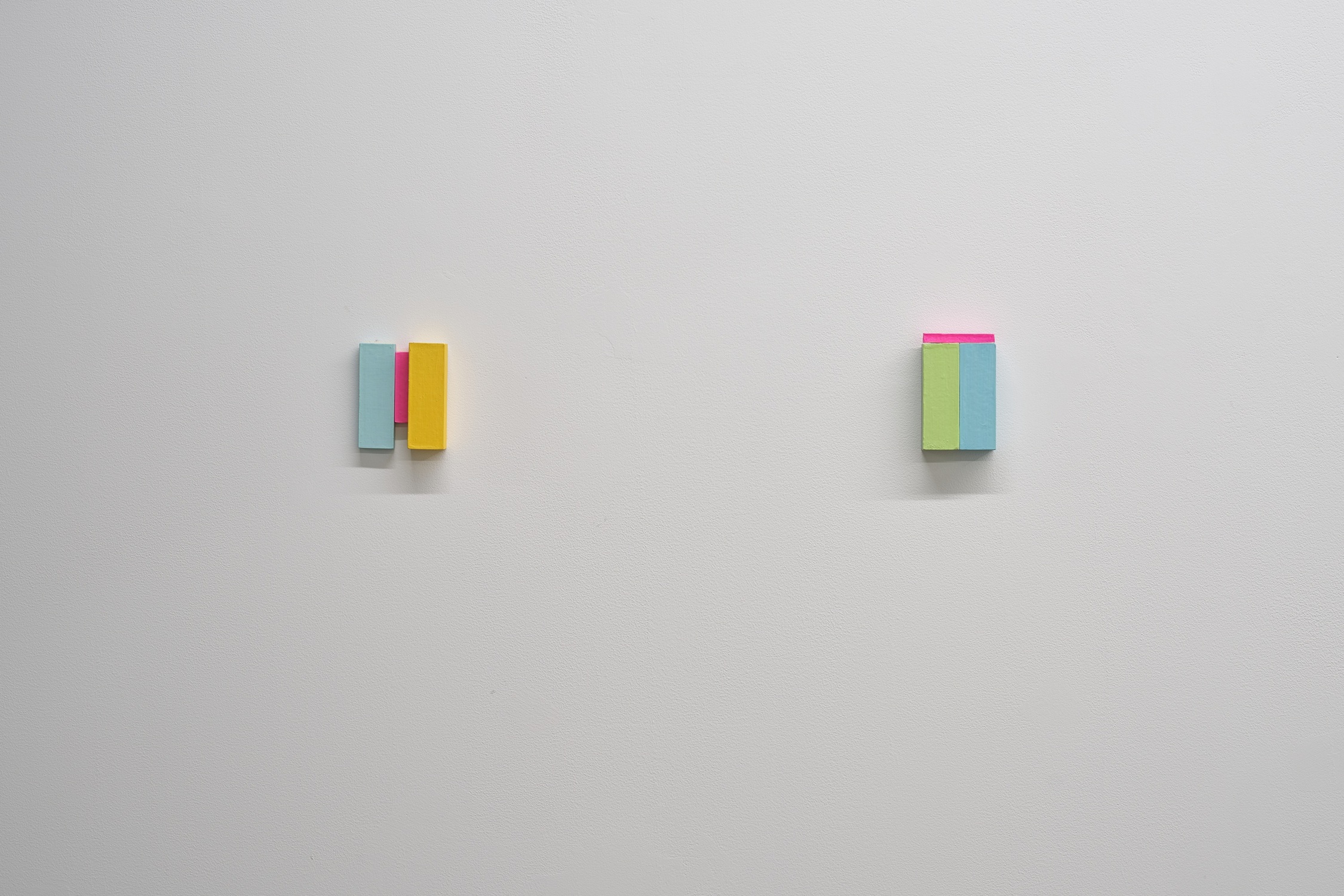

Simpler Form

末永史尚 | 佐藤克久 | 吉野もも | 木下理子

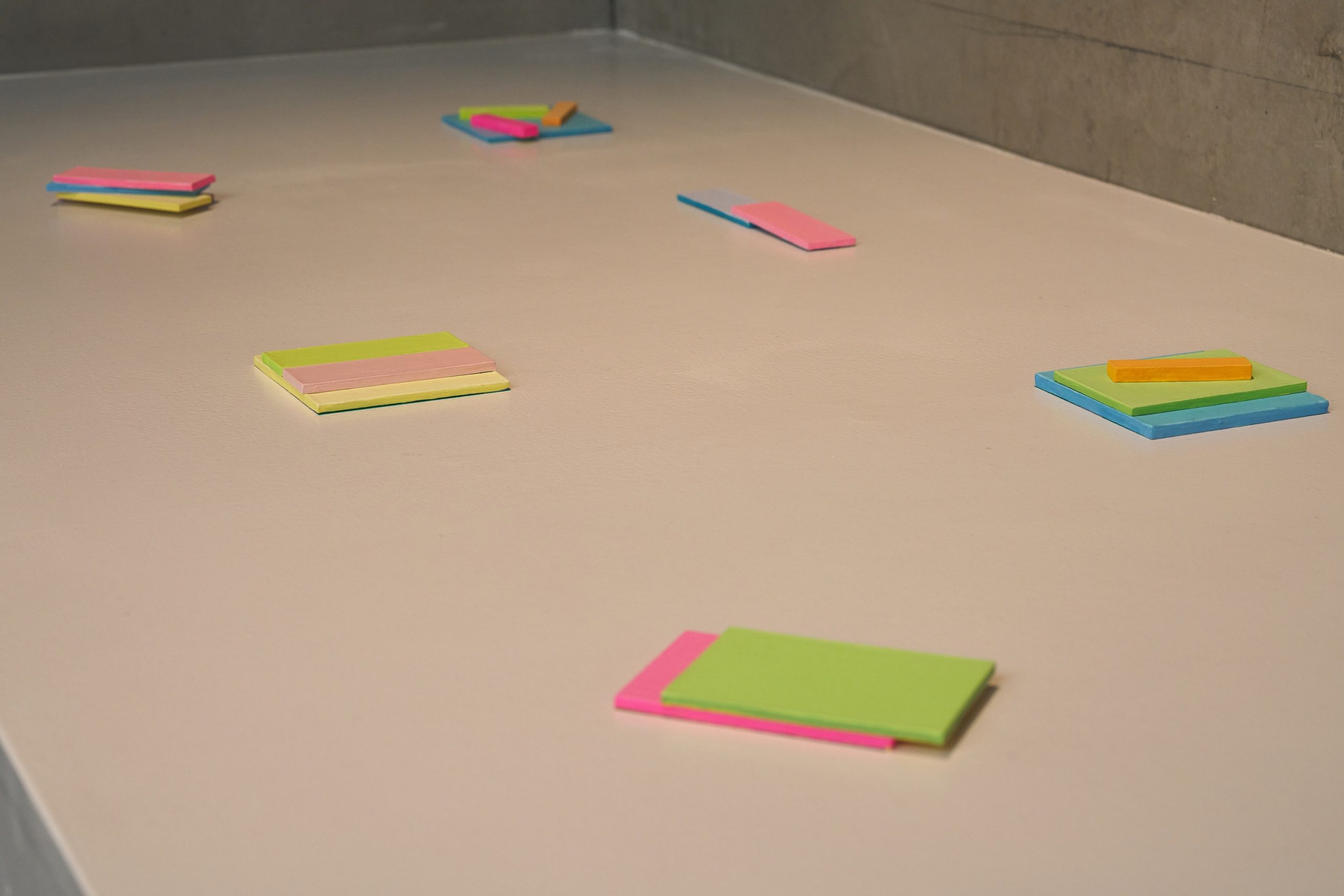

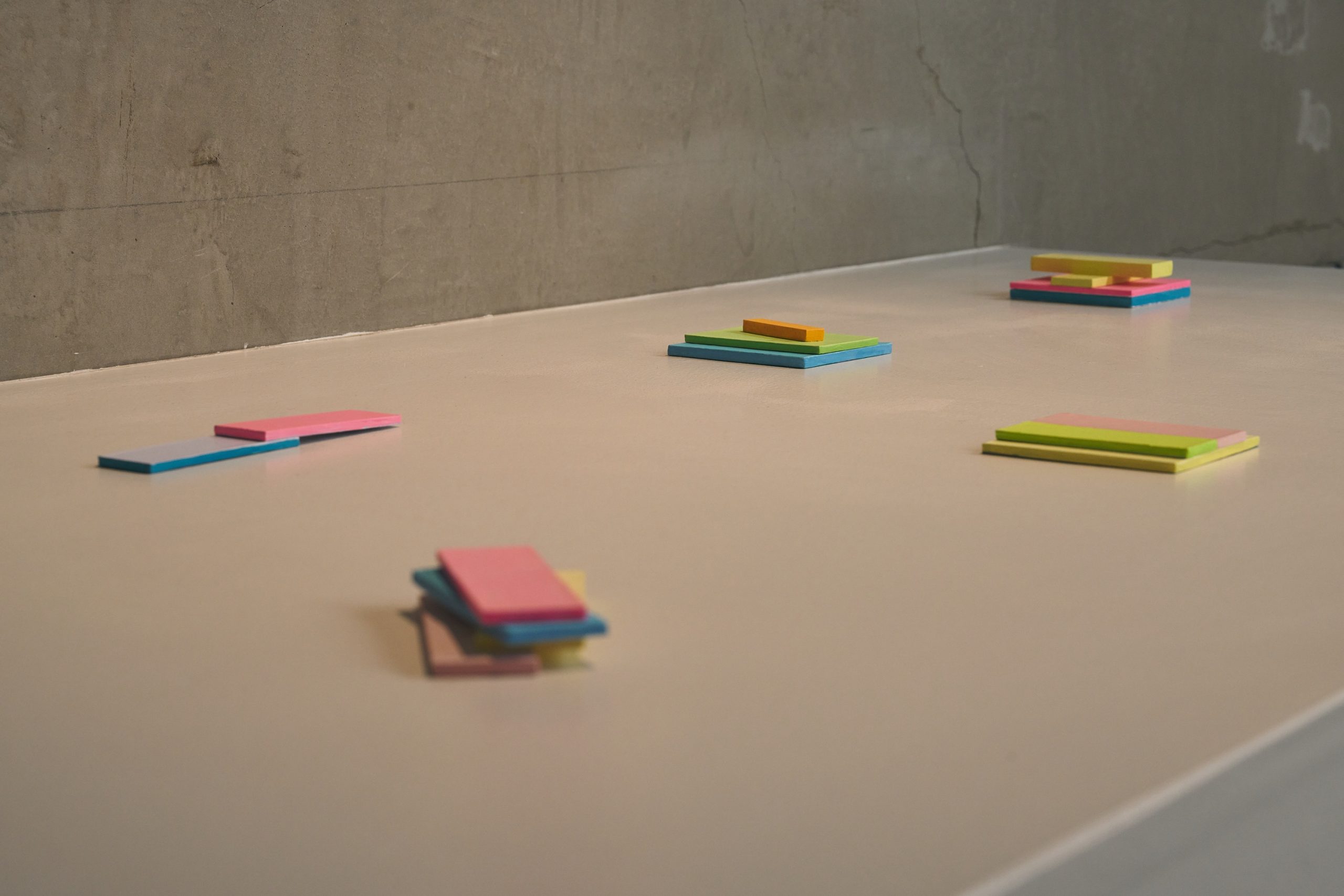

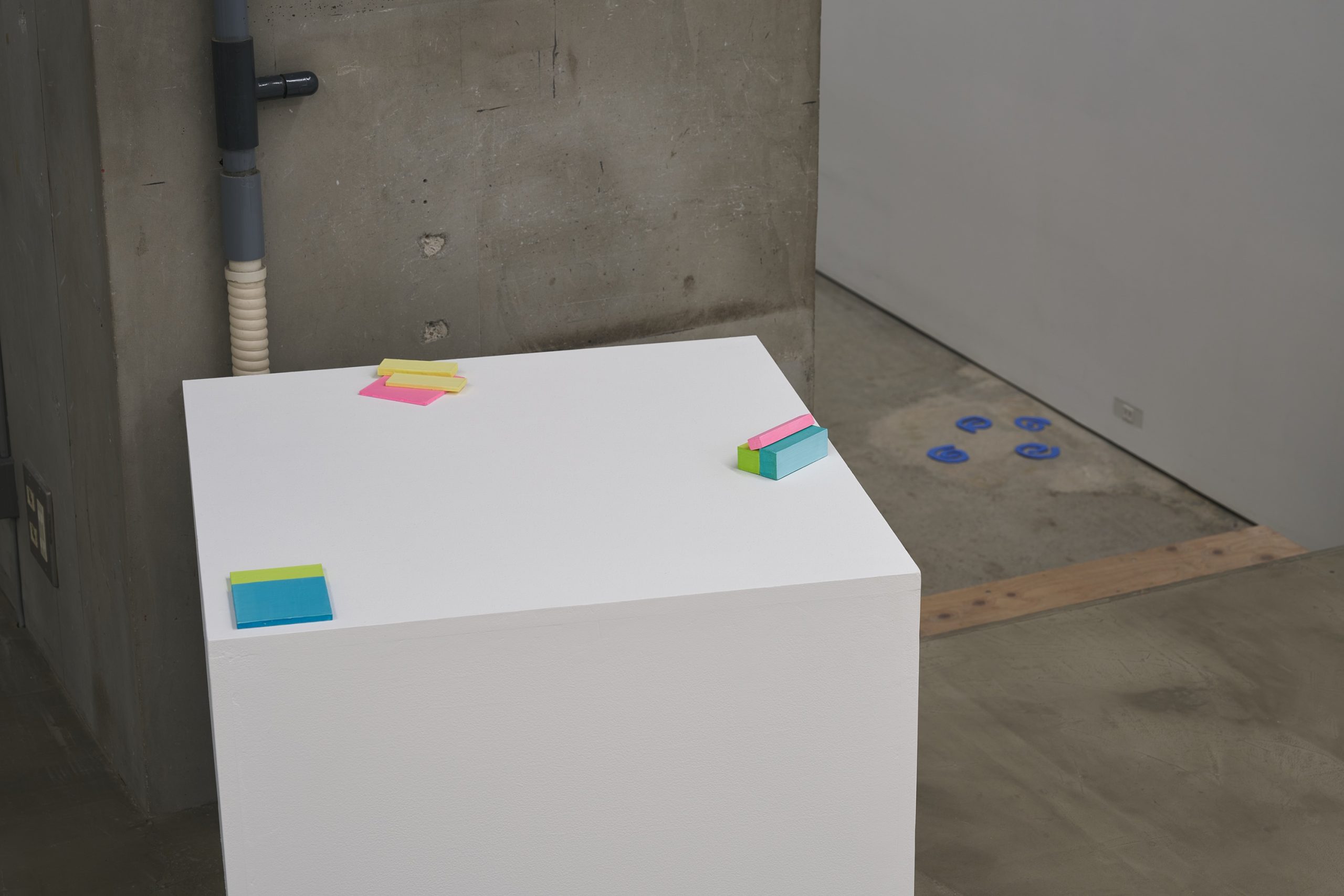

ふせん

2025年

紙にアクリル絵の具

8 x 9 x 0.6 cm

末永史尚 | Fuminao SUENAGA

日常見ているものや、展示空間に関わるものからピックアップした視覚的トピックをもとに絵画・立体作品を制作している。

1974年山口生まれ。1999年東京造形大学造形学部美術学科美術 I 類卒業。2000年同大学研究生修了。

近年の主な展覧会として、「さようなら旧市庁舎プロジェクト – ハシヲワタス -」(2025年 / 旧山口市庁舎)、「Make It Visible 完・未完」(2025年 / HANSOTO)、「しろい展」(2025年 / The White)、「日本国憲法展2024」(2024年 / 無人島プロダクション)、「うつす展」(2024年 / BOOK AND SONS)、「Abstractions – ある地点より – 豊嶋康子 | 佐藤克久 | 末永史尚 | 益永梢子」(2024年 / CADAN有楽町)、個展「ピクセル・メモリーズ」(2024年 / ギャラリーナカノ)、個展「軽い絵」(2024年 / Maki Fine Arts)など。

東京造形大学教授。東京都現代美術館に作品が収蔵されている。

くらり

2025年

キャンバスにアクリル絵の具

45.5 x 45.5 cm

佐藤克久 | Katsuhisa SATO

絵画という制度、形式を題材として、遊び心やユーモアを織り込みながら、色彩と形態の関係性を探求する。

1973年 広島生まれ。1999年 愛知県立芸術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

近年の主な展示として、豊田市美術館開館30周年記念コレクション展「VISION 星と星図 | 星図I:社会と、世界と」(2025年 / 豊田市美術館)、個展「空っぱ」(2024年 / Maki Fine Arts)、「末永史尚 佐藤克久|エラー」(2024年/ THE POOL)、「穴あきの風景」(2024年/ MtK Contemporary Art)、「Abstractions – ある地点より – 豊嶋康子 | 佐藤克久 | 末永史尚 | 益永梢子」(2024年 / CADAN有楽町)、個展「あけっぴろげ」(2023年/ See Saw gallery+hibit)、個展「とりもなおさず」(2023年/ SHINBI GALLERY)、「コレクション 小さきもの─宇宙/猫」(2023年/ 豊田市美術館)など。

名古屋造形大学教授。国立国際美術館、豊田市美術館に作品が収蔵されている。

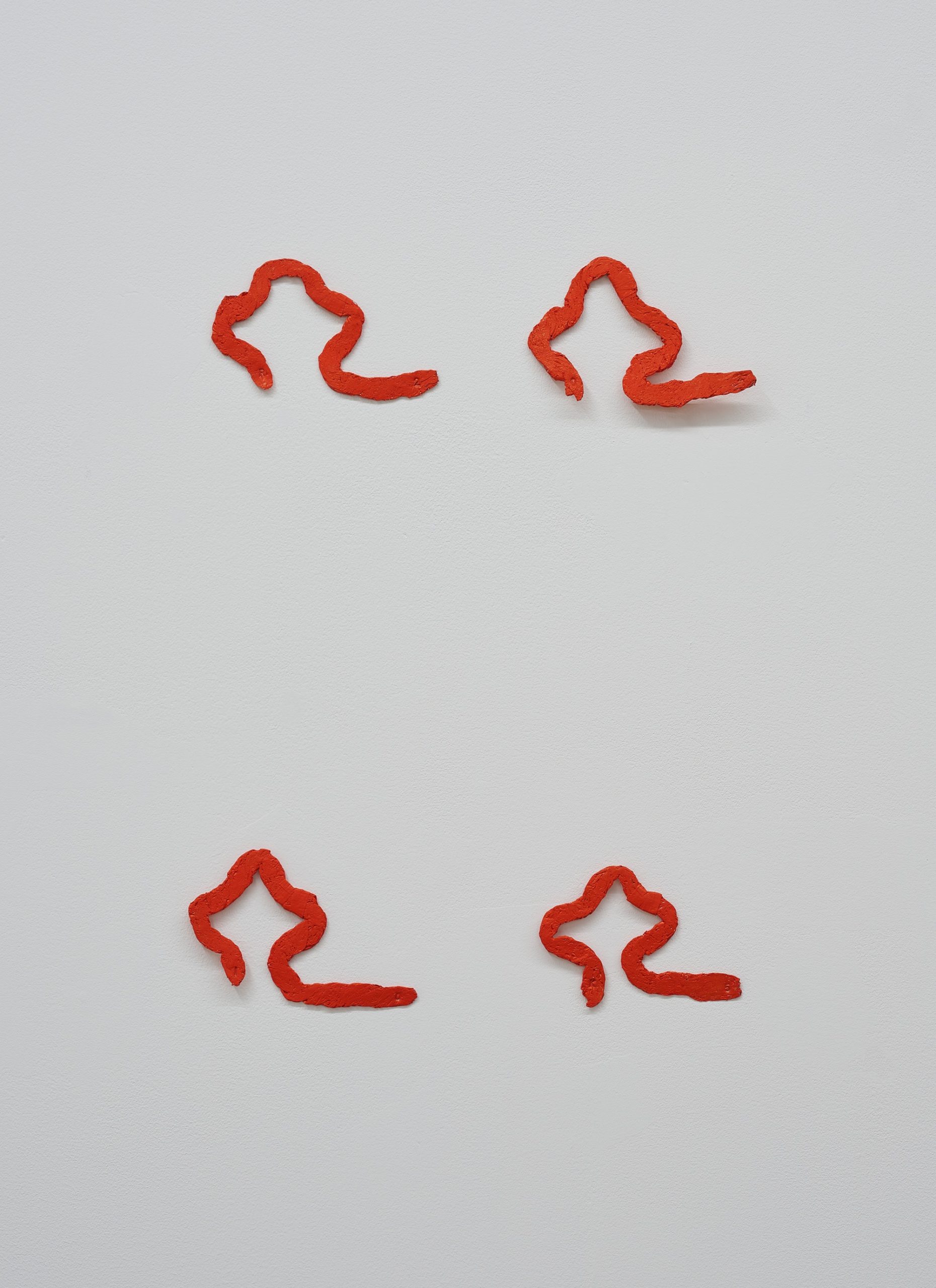

Kami #94 – 2

2025年

パネルにアクリル絵の具

59.5 x 59.5 cm

吉野もも | Momo YOSHINO

視覚的なしかけを利用した作品を制作。二次元の絵がまわりの環境と干渉しあい、非日常的な異空間を発生させる。

1988年東京都生まれ。2012年多摩美術大学油画専攻卒業。2015年東京藝術大学大学院油画専攻修士課程修了。

近年の主な展覧会として、「Embodied Perspectives」(2025年 / WKM gallery)、個展「Breathing Breeze」(2025年 / 三越コンテンポラリーギャラリー)、「KAMIYAMA ART カドリエンナーレ」(2024年 / 上野の森美術館)、「視覚の冒険者たち」(2024年 / 高崎市美術館)、個展「余白の深淵」(2024年 / OIL by 美術手帖ギャラリー)など。

遊び

2025年

アルミホイル、アクリル絵の具、ネオジウム磁石

12.5 x 7.8 x 0.2 cm / 12.5 x 8.2 x 0.2 cm

12.7 x 7.8 x 0.2 cm / 10.8 x 7.7 x 0.2 cm

木下理子 | Riko KINOSHITA

暮らしのなかで見落とされる些細な事柄を感知するための手がかりとして、作家のコントロールの及ばない重力、風、湿度、日光などにより、形や見え方が様々に変化する作品を「ドローイング」と呼び、環境や世界を知る「知覚装置」としての作品群を展開している。

1994年 東京生まれ。2019年 武蔵野美術大学大学院 造形研究科修士課程 美術専攻油絵コース修了。

近年の主な展示として、「立ち顕れる―生きられた世界の見取り図」(2025年 / GALLERY SCENA.)、「Ma – entreles lignes -」(2025年 / Yvon Lambert)、個展「Map and Wind」(2024年 / pokettales)、「beyond form / かたちなき野性 GUSHA GUSHA, KUSHA KUSHA」(2024年 / 21_21 DESIGN SIGHT Gallery3)、個展「TYPO / PLATE」(2024年 / 東塔堂)、「VOCA展2024」(2024年 / 上野の森美術館)、個展「幽かなスリル」(2024年 / もりやまていあいとう / えいとう<森山邸>)など。

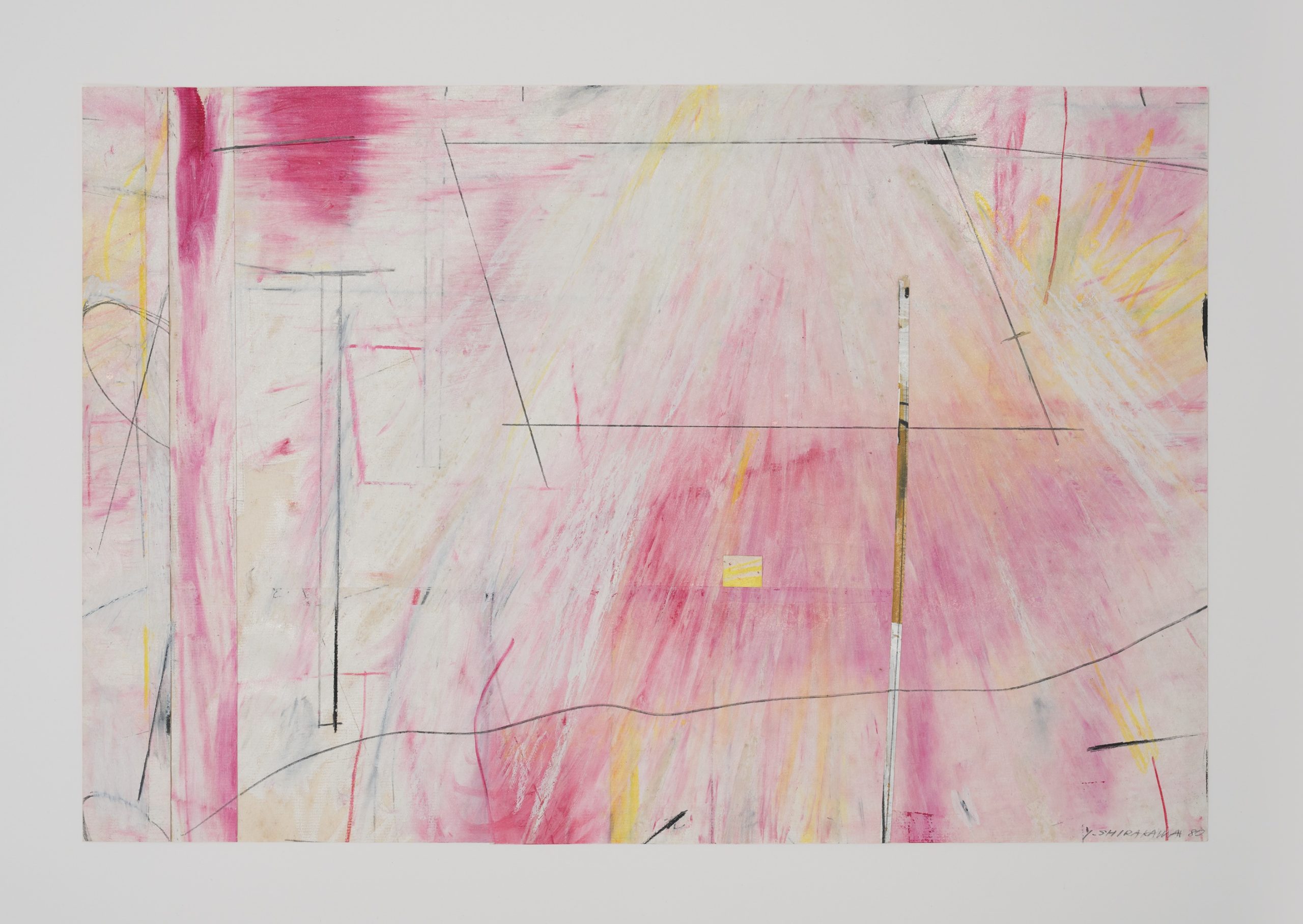

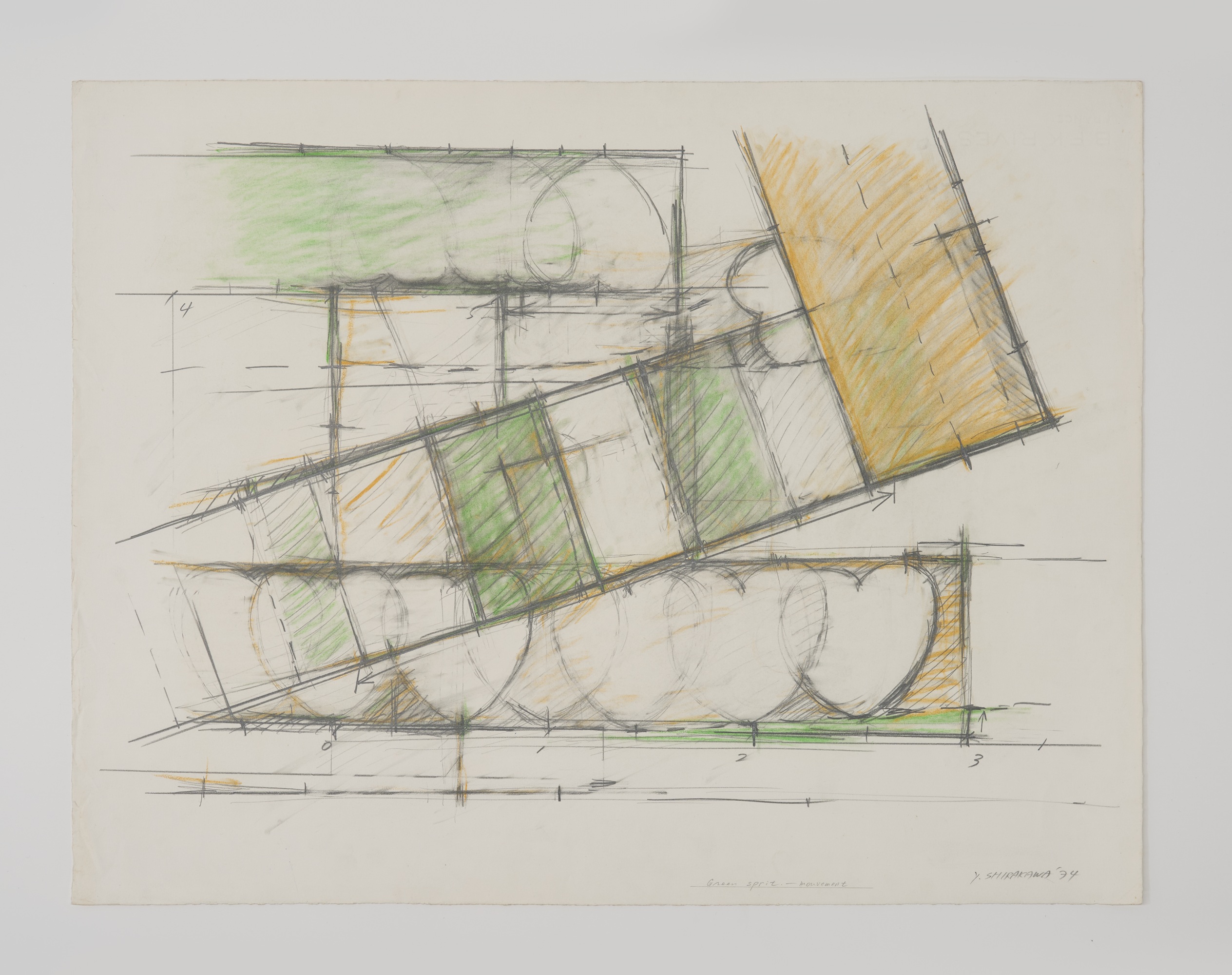

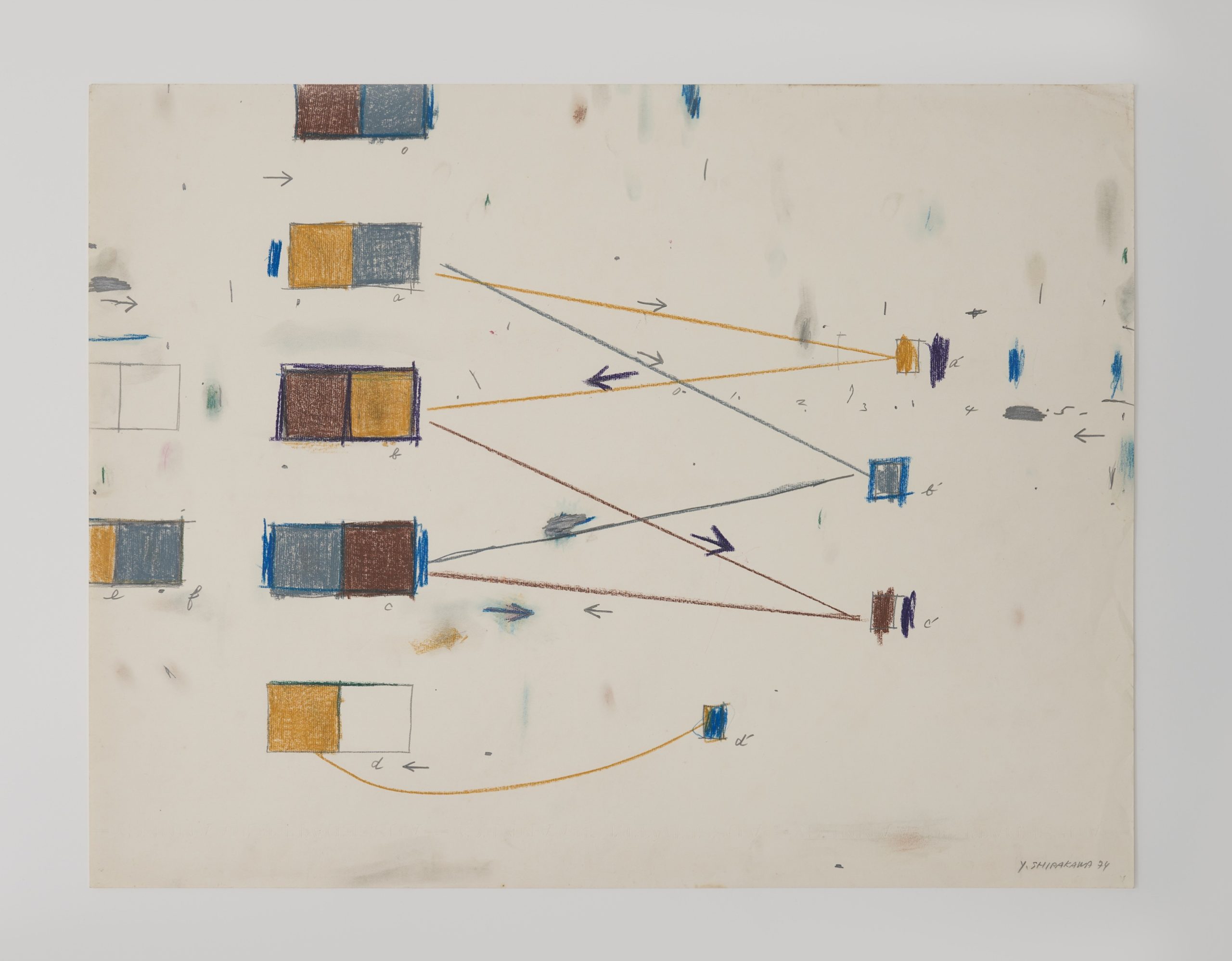

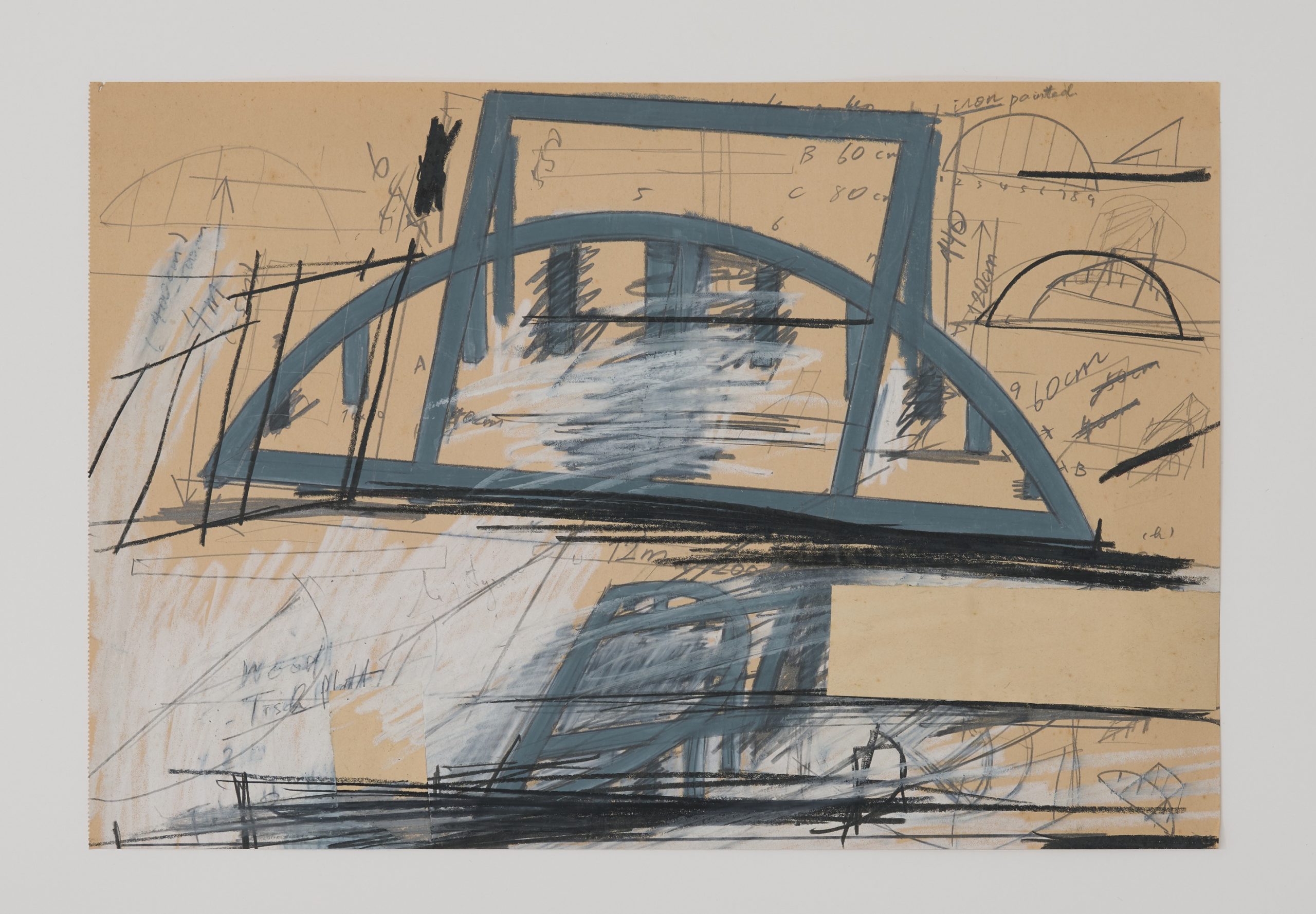

白川昌生 | 湧き出るものたち

1980年

紙に鉛筆、オイルパステル

39 x 58.3 cm

1974年

紙に鉛筆、パステル

50.1 x 65 cm

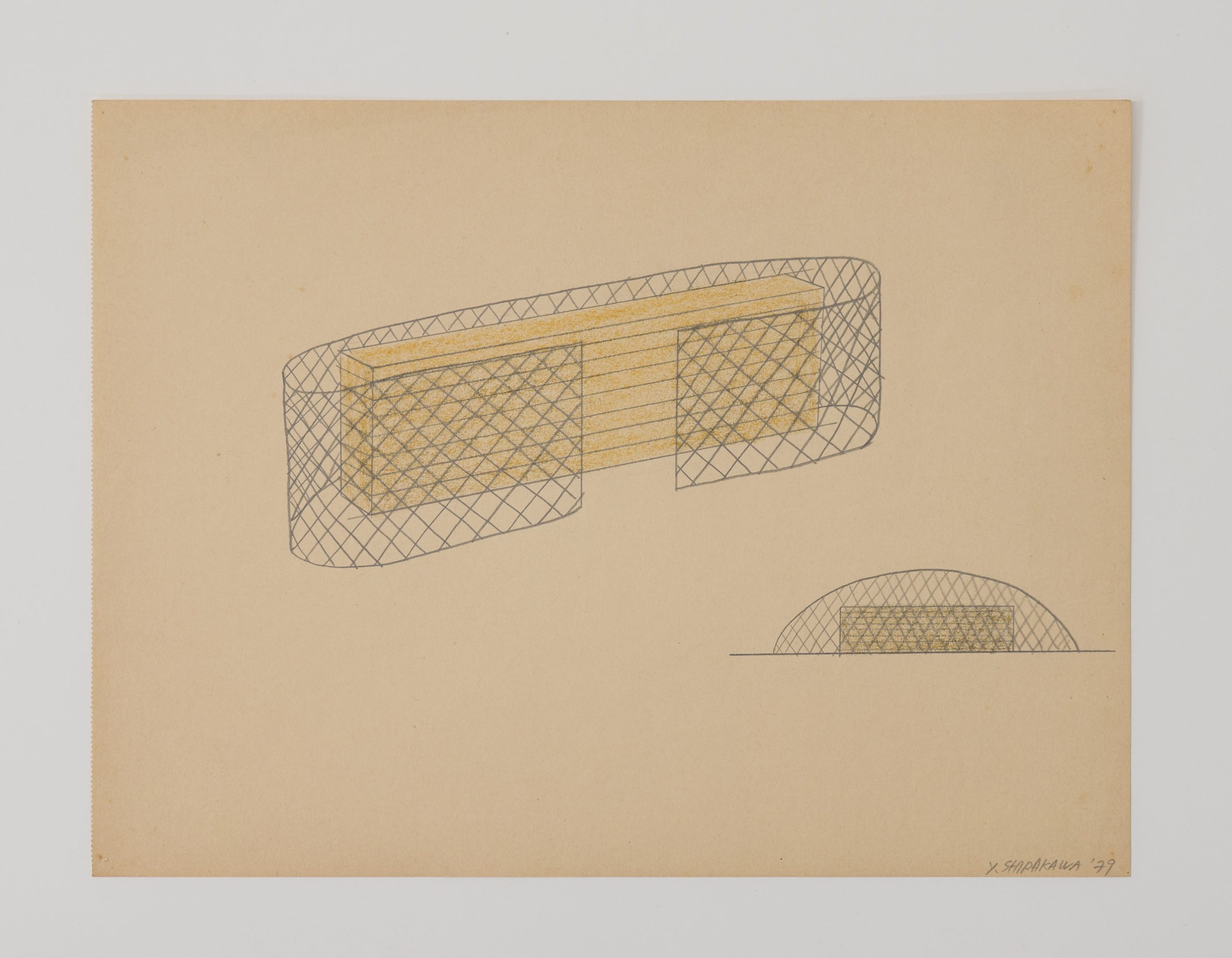

1979年

紙に色鉛筆

30 x 40.1 cm

2002年

紙に鉛筆、オイルパステル

50 x 65 cm

1974年

紙に鉛筆、オイルパステル

50.1 x 65.2 cm

1995年

紙に鉛筆、オイルパステル

32.3 x 48 cm

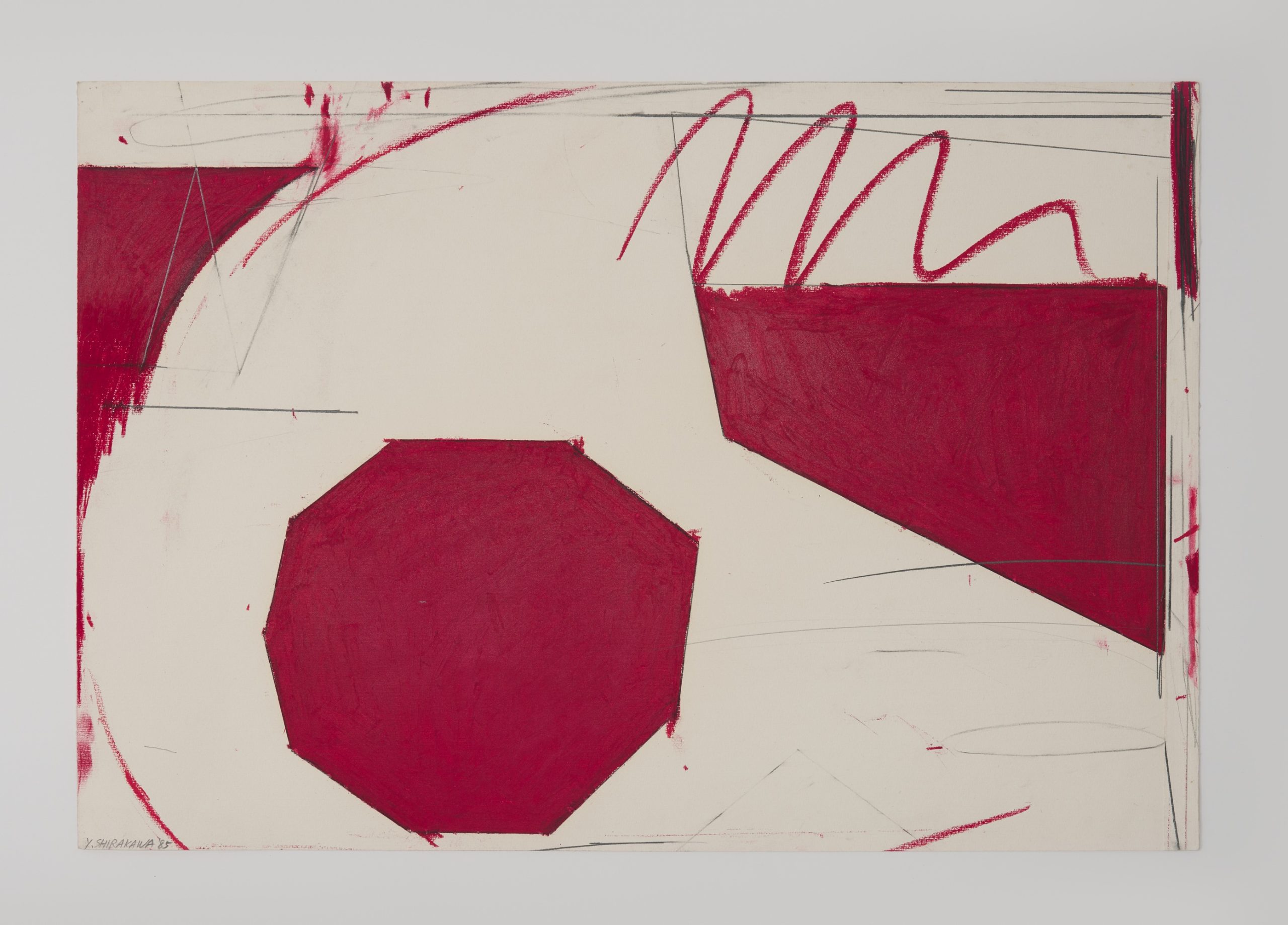

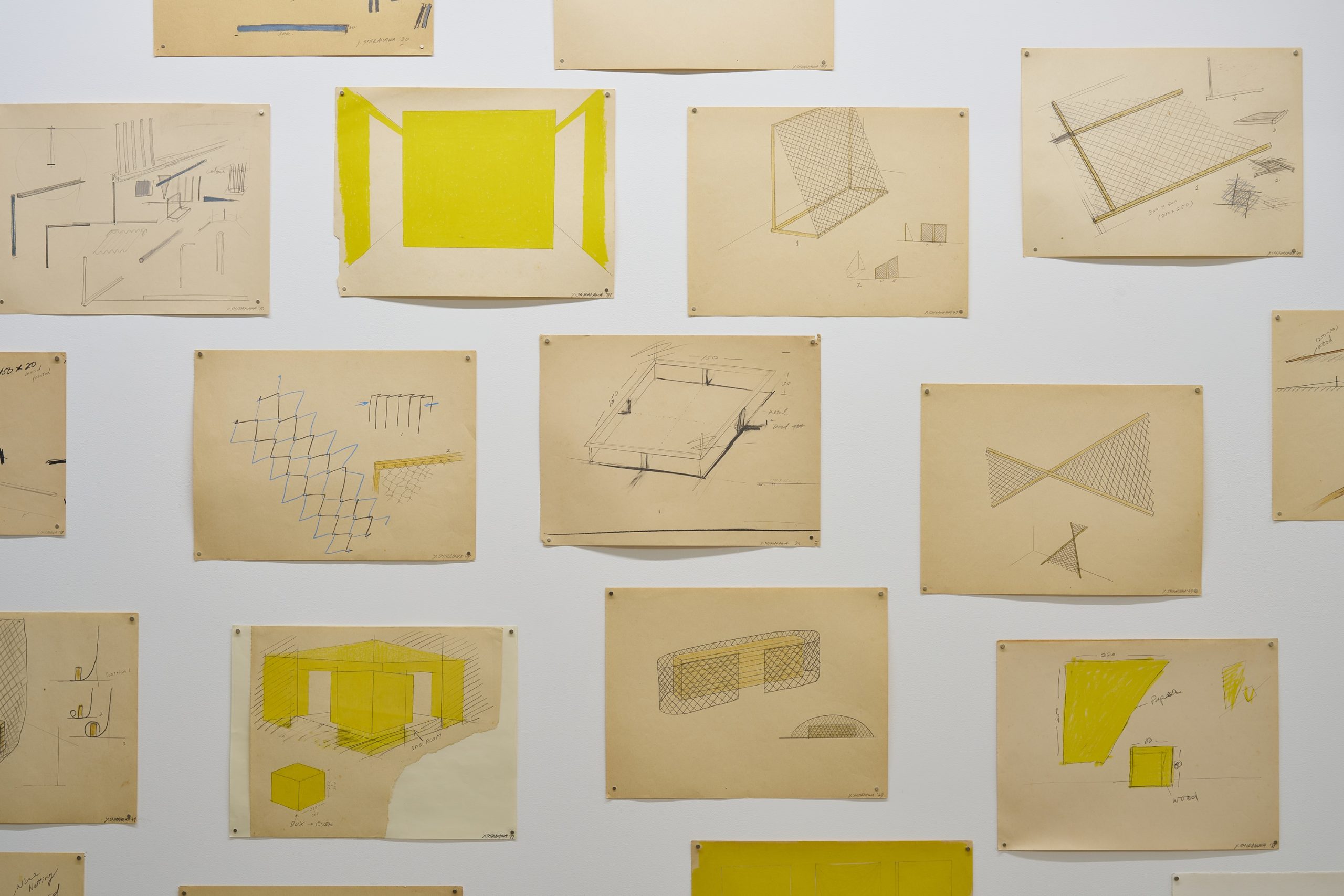

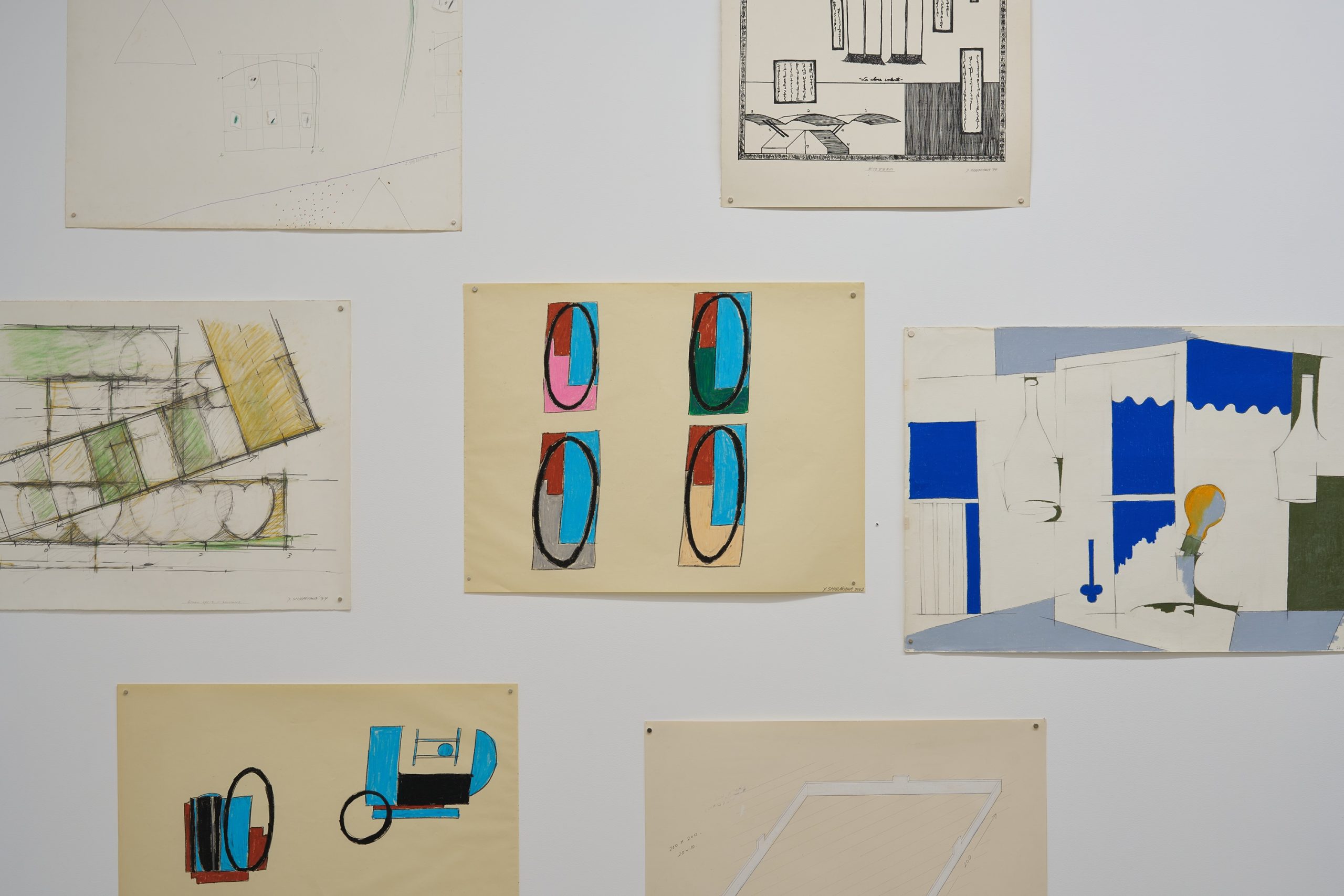

1985年

紙に鉛筆、オイルパステル

48 x 70 cm

モノクローム、応答する諸次元――白川昌生のドローイング

勝俣涼(美術批評家)

今回展示されるドローイング群は、白川昌生が1970年代以来その時々に描いてきたものの一部であり、シリーズやグループといった共通の枠組みに属しているわけではない。したがって、そのすべてに一貫した特徴を見出すのは困難だが、その反面、ある時期に白川の造形的関心が推移した形跡を見て取ることができるように思われる。

1970年に渡欧した白川は、フランスやドイツの教育機関で学び、83年に帰国した。1976年にデュッセルドルフ国立美術大学に入学し、キャンバスボードに無数の釘を打ち付けた作品で知られるギュンター・ユッカーに師事するが、それまで絵画制作に取り組んでいた白川はこの頃、立体作品の制作を始めている。今回の出品作のうち、たとえば《運動する枠組》(1974)はそれ以前の、《空間形態》(1979)はそれ以後の時期に属するドローイングだ。二次元の平滑面に沿って形態がスライドまたは旋回する前者に対し、直方体とそれを囲い込む網との空間的な関係を示す後者には、三次元への関心が認められる。実際にこの時期以降、ドローイングはしばしば、彫刻やインスタレーションといった立体作品のための設計図、あるいは予備的スケッチとしての性格をもつようになる。《フレーム形態》(1995)はその一例だろう。

しかしながら白川の場合、立体作品に対するドローイングの関係は必ずしも、従属的なものとは言い切れないように思われる。モノクロームの使用は、その重要な手がかりである。白川作品においてモノクローム、すなわち色を一つに切り詰める手法は、表現を変化に乏しくするようなものではない。それはむしろ、「次元の移行」を可能にするダイナミックな原理として作用している。このことは、まず立体作品の側から考えることで明快になるかもしれない。

白川は1982年頃、立体とドローイングの双方で展開するシリーズ「赤—彫刻」に着手した。木材のパーツを組み合わせたその構成的な彫刻は第一に、建築的な立体構造に接近する。しかし第二に、全体が赤一色に包まれることで部分と部分の分節的な境界が曖昧になる。ひと続きの表面は平坦な影のようにも見え、それはドローイングとの対応関係を示唆するが、今回出品される《赤—形》(1985)はそうした関連をうかがわせるものだ。そして第三に、この赤は不透明な顔料ではなく、彫刻を染料で「染める」ことで得られている。白川はこの処理によって、物体の内部まで色が浸透する状態をイメージしたという(*1)。そこにはある意味で、脱物質化された色が霊のように物体を「通り抜けていく」、そうした空間的次元が組み込まれているとは言えないだろうか(*2)。

非物質性を志向するモノクロームは、青を「超次元的」色彩とみなしたイヴ・クラインが探求したものでもあるが、滞欧を通じた白川の作品展開を考えるとき、そのことは示唆的である。1957年にデュッセルドルフで結成された「グループ・ゼロ」は、白川が師事することになるユッカーが中核メンバーを構成するとともに、クラインもその活動に加わり、物質に従属しない純粋な光や色を追求した。白一色の「アクローム(非色)」や、資本主義的な物質社会における芸術を風刺する《芸術家の糞》で知られるピエロ・マンゾーニがこの運動体に関与していたこともまた、地域通貨を通じた別の経済圏を構想し、あるいは「メルド(糞)彫刻」を提唱することになる白川のその後とともに記憶しておくべきだろう。

ドローイングに話を戻せば、一面では彫刻のためのプラン・ドローイングにも見える《フレーム形態》や《赤—形》はそれ自体、――「赤—彫刻」がそうであったように――複数の次元が錯綜する振幅をもっている。というのも、そこに描かれる形態は面的なシルエットを強調する一方で、それらの彩色に使われるオイルパステルは、物質的なテクスチュアをもっているからだ。白川にとってパステルは、物体の外面を限定するだけの(物体に属する)表面色とは異なり、むしろ色こそが物体を成り立たせるような潜在性をもつ画材である。白川はかつてメーカーに特注し、塊状に成形されたパステルを入手したこともあるという(*3)。色が質量全体を占めることで、物質への従属から解放されるという逆説的な事態は、「赤—彫刻」における彫刻の「染色」と共通している。それをクラインの彫刻に取り入れられた、スポンジの浸透性と結びつけることもできるだろう。

したがって、いくつかの例において白川のドローイングと彫刻は、片方が他方に従属するような関係ではなく、互いが互いのうちに繰り込まれるような関係にある。そこでは、平面と物体のせめぎ合いが実演されるにとどまらず、物体の閉じた外面をも「通り抜け」て空間的な開放が指し示されさえする。《出現する》(1980)は、その意味で象徴的なドローイングだろう。そこでは鉛筆の線、平行四辺形をなす面、そして降り注ぐ光のようなパステルが暗示する奥行きがひしめき、複数の方向軸が交錯している。こうした次元の呼応、移行、あるいは総合のダイナミズムは、グループ・ゼロやクライン、そしてヨーゼフ・ボイスが共有した、「エネルギーの場」としての芸術概念(*4)とも共鳴するかもしれない。

*1 筆者から白川への取材による(2025年5月7日)。

*2 その他、黄色を用いた《イエロー・プラン》(1981)や《夏の光》(2019)にも、モノクロームによる空間性の検討が見て取れる。

*3 筆者から白川への取材による(2025年5月7日)。

*4 Andrew Causey, Sculpture Since 1945, Oxford University Press, 1998, p. 139.

–

トークイベント「ドローイングについて」 勝俣涼×白川昌生

6月21日(土)19時 – 20時

Maki Fine Arts 東京都新宿区天神町77-5 ラスティックビルB101(地下1階)

予約不要(先着順 / 定員15名程度)

無料

ライブ配信は行いません

勝俣涼 KATSUMATA Ryo(美術批評)

1990年生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程修了。彫刻を主とする研究・批評。主な論文に、「彫刻とメランコリー――マーク・マンダースにおける時間の凍結」(『武蔵野美術大学 研究紀要 2021-no.52』、武蔵野美術大学、2022年)など。主な評論に、連載「コンテンポラリー・スカルプチャー」(『コメット通信』18-29号、水声社、2022年)、「戸谷成雄、もつれ合う彫刻――「接触」をめぐる身体と言語の問題系」(『戸谷成雄 彫刻』、T&M Projects、2022年)、「白色の振動――若林奮《所有・雰囲気・振動――森のはずれ》をめぐって」(『若林奮 森のはずれ』、武蔵野美術大学 美術館・図書館、2023年)、「支えと遊び――2010年代の豊嶋康子作品を中心に」(『豊嶋康子 発生法――天地左右の表裏』、書肆九十九、2024年)など。

白川昌生 SHIRAKAWA Yoshio(アーティスト)

1948 年生まれ。1970年に渡欧、哲学から美術に専攻を変更後、1974年パリ国立美術学校入学、1981 年デュッセルドルフ国立美術大学卒業(修士号)。近年の主な展示として、個展「エネアデスのほうへ」(2022年/rin art association)、個展「夏の光」(2019年 / Maki Fine Arts)、「百年の編み手たち – 流動する日本の近現代美術 – 」(2019 年/東京都現代美術館)、「メルド彫刻の先の先(白川昌生キュレーション)」(2018 年/Maki Fine Arts)、「ミュージアムとの創造的対話 vol.1 – MONUMENT」(2017 年/鳥取県立博物館)、「あいちトリエンナーレ 2016 – 虹のキャラヴァンサライ」(2016 年)、個展「ダダ、ダダ、ダ 地域に生きる想像☆の力」(2014 年/アーツ前橋)など。鳥取県立美術館、東京都現代美術館、アーツ前橋、北九州市市立美術館などに作品が収蔵されている。美術家としての活動のほか、展覧会企画や執筆活動も行っている。主な著書として『美術・神話・総合芸術』(2019年/水声社)、『贈与としての美術』(2014年/水声社)、『美術、市場、地域通貨をめぐって』(2001年/水声社)など。

堀田ゆうか Te e bu lu

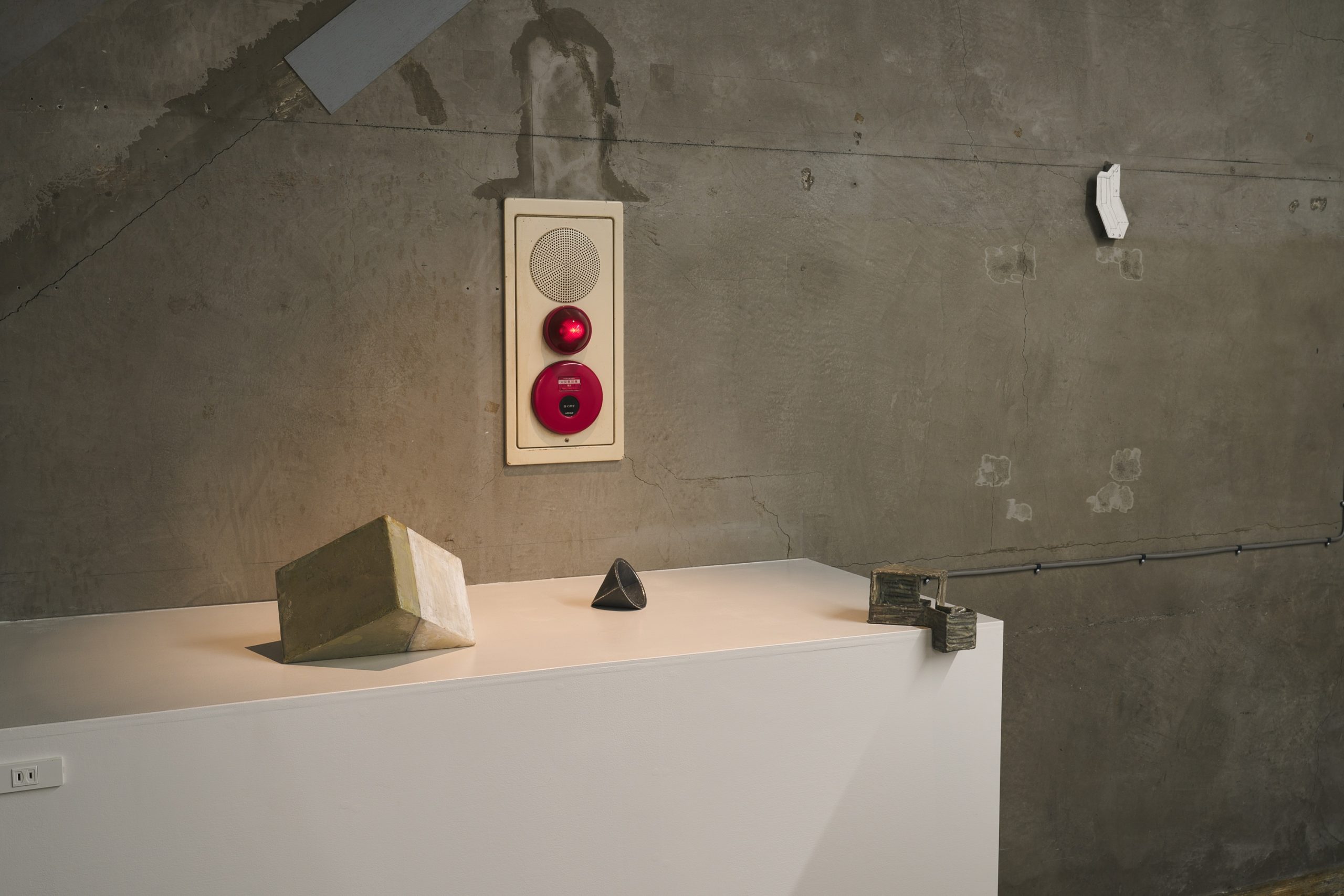

C-155

2025年

アクリル、鉛筆、ジェッソ、合板

27.6 x 36.6 x 0.5 cm

C-156

2025年

アクリル、鉛筆、ジェッソ、合板、木材

22.7 x 24 x 2.4 cm

C-157

2025年

アクリル、鉛筆、ジェッソ、木製パネル

24.2 x 33.3 x 1.6 cm

C-154

2025年

アクリル、鉛筆、ジェッソ、合板、木材

68.2 x 12.8 x 2.2 cm

呼吸をあわせる、歩幅をあわせる、角をあわせる - 堀田ゆうかの絵画的芸術

梅津 元(批評家/キュレーター)

ふしぎなタイトルの展覧会である。

「Te e bu lu」、実に変わったタイトルだ。「テーブル」を、一文字ずつ、ローマ字で表記している。カタカナで表記され、日本語として馴染んでいるとはいえ、「テーブル」は「Table」という英語であり、日本語に翻訳すれば「机」である。だから、「机」を「Tsu ku e」と表記するならば、「Table」の訳語の発音を示すという意味で、その表記の目的や意図を理解できるだろう。だが、英語がカタカナとして日本語化した「テーブル」をローマ字で表記するという、何か、本末転倒な感覚。

この感覚を説明するには、「トランスリタレーション(transliteration)」を参照すると良いだろう。辞書的な定義を参照するならば、トランスリタレーションとは、ある言語で書かれた言葉の、その発音を、別な言語で表記すること、という意味である。聞き慣れない用語であるが、「翻字」、「字訳」、「音訳」などと訳されることからわかるように、意味によって言葉を変換する「翻訳=トランスレーション」とは異なり、「発音」の置き換えなのである。

まさに、英語の「Table」の発音を、日本語として「テーブル」と表記することは、「トランスリタレーション」の事例なのである。さらに、(英語に由来する)日本語の「テーブル」を、ローマ字の「Te e bu lu」と表記することもまた、「トランスリタレーション」に感じられる。けれども、ここで、「ローマ字の」と書くしかない「Te e bu lu」は、一体どの言語に属するのかを、判定することができず、日本語から別な言語への置き換えではないため、トランスリタレーションとはいえないことになる。

だが、ここでは、言語的な厳密さが求められているわけではない。「テーブル」の発音を、「Te e bu lu」へと置き換える堀田ゆうかの仕業を、私は、「トランスリタレーション」と認定したい、日本語の発音を、「未知なる言語」の表記へと置き換えているのだ、という解釈によって。ようやくここに至り、絵画の問題へと接続することができる。言葉を「音読」するように、絵画を「発音」によって表現することができるならば、堀田ゆうかは、(従来の)絵画の「発音」を、「未知なる絵画」の表記へと置き換えようとしている。大胆にも程がある、というべきか。

ルールがあるような、ないような。

「堀田ゆうかは、(従来の)絵画の「発音」を、「未知なる絵画」の表記へと置き換えようとしている。」と書いてみたのだが、ここで「(従来の)絵画」とは、「ルールがあるような絵画」を意味しており、逆に、「未知なる絵画」とは、「ルールがないような絵画」を意味しているのだと、レトリックの力を借りて、ひとまずは、書いておこう。ルールがある、ということは、制約だろうか、窮屈だろうか。ルールがない、ということは、自由だろうか、奔放だろうか。

問いが抽象的すぎるならば、この問いの前に、「絵画において」というフレーズを置いてみると良いだろう。私にはわからないけれど、その問いの答えを、画家は知っているはずだ、心と体の奥底からの声として、無視することができない、論理を超えた感覚として。そのことに何がしかの羨望を感じない訳にはいかない私としては、詭弁を弄するように聞こえるとしても、この問いを、次のようにずらしてみたくなる。

すなわち、「ルールがあるような」という表現は、「ルールがあるフリをしているが、実はルールがない」ことを意味し、逆に、「ルールがないような」という表現は、「ルールがないフリをしているが、実はルールがある」ことを意味している。ということは、「ルールがあるような(従来の)絵画」には、実は「ルールがない」ことになり、逆に、「ルールがないような未知なる絵画」には、実は「ルールがある」ことになる。この議論の視界を少しクリアにしてみよう。上記の議論が錯綜しているのは、「ルール」という言葉に託されている意味が過剰だからである。

「ルールがある(ない)ように見えて、実はルールがない(ある)」という時、前者の「ルール」とは、表面的な、外在的な、他律的なルールであり、後者のルールは、本質的な、内在的な、自律的なルールである。ここでようやく堀田ゆうかにおける絵画の問題へと接続することができる。堀田ゆうかは、(従来の)絵画から感じとらざるを得ない「表面的な、外在的な、他律的なルール」を、「未知なる絵画」における「本質的な、内在的な、自律的なルール」へと置き換えようとしている。大胆にも程がある、というべきか。

えもいわれぬ感じ、表現しがたい。

マキファインアーツに入る、左の壁が気になり、視線を向ける、意外なところに作品がある、《C-151》。電気のスイッチがおさまる金属の矩形の、その右斜め上に、その作品は「居る」。「居る」と書いてみたのは、「展示」や「配置」という言葉では表現しがたい、「えもいわれぬ感じ」を受けるからである。一般的に考えれば、ギャラリーという空間において、このスイッチは展示の妨げになりかねないため、その近くに作品を配置することは考えにくい。だが、堀田の場合、この《C-151》という作品は、スイッチがおさまる金属の矩形と、絶妙な関係に「居る」ように見える。

比喩的な言葉を用いれば、「つかずはなれず」という表現が最もしっくりくるのであり、まさに「つかずはなれず」という言葉が示すとおり、スイッチと《C-151》は、一定の距離を保ちながら、相互の関係を持続させているように見える。人間関係でいえば、声をかけて親しくなるほどではないが、かといって赤の他人ではない、お互いの存在を尊重して認めているような関係、といえるだろうか。《C-151》は、スイッチを排除しようとせず、スイッチは、《C-151》を拒まない、そんな風に見えてしまう。

スイッチを展示の妨げとみなして、その近くには作品を設置しないという考え方、それが、「(従来の)絵画から感じとらざるを得ない表面的な、外在的な、他律的なルール」であるとすれば、堀田ゆうかは、そのようなルールなどこの世界に存在したことがないかのように、《C-151》の「居場所」を見つけている。今回の展示を見まわせば、堀田が、ギャラリーという空間に存在するすべての要素を排除しないという、「未知なる絵画における本質的な、内在的な、自律的なルール」を、自らの視覚と身体と体感によって、手探りで見つけ出している様子を目撃することになる。

《C-151》が「居る」壁面を通り過ぎると、左側の白い台の上に、《C-155》が、「佇んでいる」。台に乗せられ、壁を背にして、立てかけられている様子が、「佇んでいる」という表現を誘うのである。《C-155》の少し右には非常ベルが取り付けられており、物体としても色彩としてもその存在感は強い。普通はその近くに作品を展示することは想像しにくいが、堀田の場合は、そうではない。《C-155》もまた、この非常ベルを避けることなく、「つかずはなれず」の良好な関係を保っているように感じられるのである。大胆にも程がある、というべきか。

テンションが高いのか、低いのか。

《C-151》とスイッチ、《C-155》と非常ベル、その「つかずはなれず」の関係に静かな驚きを感じつつ、さらに視線をその先へと向けると、《C-174》が見えてくる。ようやく、ギャラリー内の何らかの設置物とは特に関係しない作品が現れたのかと思い始めたその矢先、《C-174》の右側に、縦に長い配電盤の扉が目に入る。まさか、作品よりもはるかに縦に長く大きなその扉が、作品と関係していることはないだろう、そう思おうとしていることを意識する。

だが、スイッチや非常ベルを排除しないというルールをなんとなく受け入れつつあるためなのか、《C-174》と配電盤もまた、「つかずはなれず」の関係を保っているように見え、さらなる驚きを覚えると、一気にテンションが高くなる。何より、《C-174》は極めて魅力的な作品である。今回の出品作品の多くがそうであるように、支持体の形は直線的な矩形ではなく、とらえどころのない、矩形に準じた形状をしている。そこに施される描画は、基本的には薄塗りで、上からの描画が下の層を不透明に覆い隠してしまうことはなく、半透明な重なりの可視化が維持されている。

網のような、フェンスのような、規則的とはいえないマス目のような形状が、濃い色の色彩を用いて描かれ、そこに、白をベースとする描画が重なっている。《C-174》に見られる白の描画は、私が初めて堀田の作品と展示を見る機会となった昨年のグループ展や、今年に入ってからの東京藝術大学での修了制作展の展示を想起させる。このふたつの展示においては、空間を生かしたインスタレーション的な要素も重要であり、小さな白い円形のパーツが空間に散りばめられるなど、現実空間における白のモチーフの展開が見られていた。

今回の展示では、そのような現実空間における白のモチーフの展開は、絵画的な描画へと内在化されている。画面内の描画には誠実さと丁寧さが感じられ、意図的にテンションを抑制しているように感じられる。芳名帳や資料が置かれている台の奥に見える、《C-172》、《C-175》、《C-156》、《C-170》などから、そのような感覚がもたらされる。小品《C-175》は、インスタレーション的な展示における小さな白いパーツを想起させ、「原寸大の絵画」という直感をもたらす。しかし、「絵画に対して原寸大」とは、驚くべき事態である。大胆にも程がある、というべきか。

ここまでの4つの断章の冒頭に掲げたフレーズを並べ、最初の一文字を縦に読むと、「ふルえテ」が出現する。

ふしぎなタイトルの展覧会である。

ルールがあるような、ないような。

えもいわれぬ感じ、表現しがたい。

テンションが高いのか、低いのか。

「ふ ル え テ」、ひらがなとカタカナが交互に現れるが、それは本質的なことではなく、重要なポイントは、この「ふ る え て」が、「Te e bu lu」の、「音」の上でのアナグラムになっていることである。通常のアナグラムとは、ある言葉を形成する文字の配列を入れ替えて、別な言葉に変換することを示す。例えば、「Maki Fine Arts」の「maki」ならば、4つの文字を組み替えると「kami」になる、ということである。だから、一般的なアナグラムであれば、「Te e bu lu」の「T, e, e, b, u, l, u」という7つの文字を組み替えることになる。

だが、ここでは、そのような文字の入れ替えではなく、「Te e bu lu」すなわち「て」、「え」、「ぶ(ふ)」、「る」という日本語の音と対応する文字を組み替えて、「ふ る え て」というアナグラムが出現したのである。この「ふるえて」は、「震えて」や「震え、手」であるだろう。アナグラムに含まれる「震え」、すなわち、振動は、不定形な板やパネルという、堀田の作品を特徴づける支持体が生まれるまでの工程を想起させる。そして、「震え、手」は、堀田が作品を制作するときの身体的な所作や、絵画的な描画に没頭する時の振る舞いを想起させる。

※

手 絵 葡 留

柄

舞

流

縦も、横も、「て え ぶ る」と読めるように、一文字ずつ、漢字が当てられている。音に該当する漢字ということだけであれば、想起される漢字は飛躍的に増え、その組み合わせは膨大な数になるだろう。だが、そのような言葉遊びやゲームのようなことをしたいわけではない。もちろん、言葉遊びと受け止められてしまうことは避け難いことは承知しているが、それでも、やらなければならないことが見えているからこそ、このような言語的実践を試みる。

縦方向の「手 柄 舞 流」、この4つの文字の並びそれ自体が、いくつかの作品、すなわち、縦方向、垂直方向を意識させる作品と、呼応している。具体的に示すならば、まずは、《C-179》と《C-178》の2点である。この2点が壁面に展示されている様子から、何かを思い出さないだろうか。そう、《C-151》とスイッチ、《C-155》と非常ベル、それぞれの、「つかずはなれず」のような関係が、この2点を見ていると、想起されるのである。

ということは、つまり、スイッチと《C-178》が、非常ベルと《C-179》が、置き換わることが可能であることが示唆されている。驚くべきことである、ギャラリーのそこかしこに存在している設置物と、ギャラリーに展示されているアーティストの作品が、まるでそれが当然であるとでもいいたげに、相互に入れ替わり、置き換わることが可能なのだと告げている。《C-151》とスイッチの、《C-155》と非常ベルの、そして、《C-174》と配電盤の、それぞれの関係は、今回の展示における、「作品と作品の関係」に対する意識を研ぎ澄ますためのアプローチとしても機能している。

つまり、ギャラリーの中に存在する何らかの物体と、堀田の作品との間に確認される「つかずはなれず」の関係が、作品と作品との間にも確認できる、ということであり、そのことは、ひとつひとつの作品が、その作品にふさわしい領域、テリトリーを持っている、ということの証である。《C-179》と《C-178》は、それぞれの形状、プロポーション、厚さ、色味、テクスチャー、描画の様子、つまりは、物体としての存在様態と、視覚的な表現としての描画の内容の、その全てをふまえて、相互に相手の作品のテリトリーを尊重し、「つかずはなれず」の関係を保っている。

もう一組、縦方向の「手 柄 舞 流」という文字の並びから想起される作品は、《C-154》と《C’-1-6》である。《C-154》は、この4つの文字の縦方向の配置と呼応するように、垂直性を意識させる作品であり、最後の文字である「流」を想起させるように、縦方向の流れを生じさせるような描画がなされている。さらに、瞠目すべき新たな展開を見せる《C’-1-6》は、この表記が示すように、《C’-1》から《C’-6》までの、6点の作品によって構成されている。上から下に向けて、エコーがかかった音のように、サイズが徐々に小さくなっていることで、反響や残響が想起される。

横方向の「手 絵 葡 留」、この4つの文字の並びそれ自体が、いくつかの作品、すなわち、横方向、水平方向を意識させる作品と、呼応している。具体的に示すならば、まずは、《C-159》である。この作品は、前述した、垂直方向を意識させる《C-154》と《C’-1-6》の、その間に、床に置かれ、壁に立てかけられている。そう、この、床に置かれ、壁に立てかけられている、という状態が、床面の水平性、そして、床と壁が交わるところに生じる水平方向の線に導かれて、横方向、水平方向を意識させるのである。

極めて自然に、さりげなく、あたかも、この作品にとっては、このように配置されることが予め決まっているかのように、《C-159》は、床に置かれ、壁に立てかけられている。白だけではなく、緑系、青系、グレー系の色彩も用いられており、そのような色彩は、今回の出品作品に共通する特徴となっている。やはり、不定形の、つまりは、直角と直線で構成される矩形ではない形状の支持体を眺めていると、その輪郭の少し内側に、フリーハンドでひかれた線が見えてくる。この特徴は、多くの作品に共通しており、とても気になるところである。

例えば、《C-154》の右側に配置されている《C-168》は、歪んだ矩形のような形状の板の内側に、かなりしっかりと、直線からなる矩形をなすように、強い線がひかれている。歪んだ特徴的な形状の支持体を用いているのに、その内側に直線的な矩形をひいて描画がなされていることに、一瞬、矛盾を感じないこともない。だが、支持体の形状に描画が惑わされることがないように、内側に矩形の線がひかれるのだと想像する。ならば、右に見える《C-159》のように最初から矩形の支持体を選べば良いのではとも思うが、全てが最初から矩形では息苦しいのだろう。

不定形の形状の支持体と、それを「生かすような、生かさないような」、その描画のあり方は、まさに、前述した、「ルールがあるような、ないような。」という表現によって見えてくる、「未知の絵画」を目指す堀田の芸術のあり方を、彷彿とさせるのである。そして、横方向、水平方向を意識させる作品へと戻るならば、もう1点、《C-158》を挙げることができる。そう、《C-159》と同様、《C-158》は、床に置かれ、壁に立てかけられているからである。この2点は、今回の出品作品の中では大きめの作品であり、それもまた、床置きであることを自然に感じさせる要因である。

最後に2点、《C-171》と、《C-176》を取り上げたい。《C-171》は、台の上に乗せられ、壁に立てかけられているが、その形と厚みから、食パンが想起される。しかし、通常、絵画のその形から、日常的に接している何らかのモノが想起されることは、ほぼないはずである。大きさを表現するときに、何かの現実の物体を名指す時があるとしても、それは、大きさを説明するためであり、そこで名指される物体が、それ自体として、想起されているわけではない。

それに対して、《C-171》の大きさ、厚さ、少し凹んだ上の辺、そして木材の色彩、それらを総合的にとらえる私の感覚が、否応なく、食パンを連れてきてしまう。絵画、正確には、絵画的芸術と呼ぶべき堀田の作品において、この事態は、極めて示唆に富み、重要な論点を導いてくれる。それは、「テンションが高いのか、低いのか。」のところで記述した、「原寸大の絵画」という論点である。ここで、堀田の作品を「原寸大」と感じるのは、その支持体、そして、その支持体が想起させる現実の物体に対して、「原寸大」なのではないか、ということが判明するのである。

そして、《C-176》である、もはや説明不要だろう、空調のコントロールパネル、電気のスイッチ、コンセント、おそらくは配線を隠している構造物、これでもかとさまざまなモノで混み合っているその壁面の、まさかここに、という場所に、《C-176》は、「居る」。もはや「つかずはなれず」という距離感が失われ、さまざまなモノと作品が、肩を寄せ合うかのように、隣接している。だが、「つかずはなれず」は、失われたのではない。目に見える現実の距離、リテラルな距離が存在しなくても、「つかずはなれず」は、モノと作品の関係性に、しっかりと内在している。

「手 柄 舞 流」

堀田ゆうかは、「手」で、筆の「柄」を持ち、画面の上を「舞」うように、自然な「流」れのように、絵を描く。

「手 絵 葡 留」

堀田ゆうかは、「手」を動かし、「絵」を描く、たわわに実る「葡」萄のような、その成果を画面に「留」めて。

「手 柄 舞 流」と「手 絵 葡 留」は、呼吸をあわせるように、歩幅をあわせるように、角をあわせる。

—

トークイベント「歩幅をあわせる」

梅津元 × 李静文 × 堀田ゆうか

5月10日(土)19時 – 20時

Maki Fine Arts 東京都新宿区天神町77-5 ラスティックビルB101(地下1階)

予約不要(先着順 / 定員15名程度)

無料

梅津元(批評家/キュレーター)

1966年神奈川県生まれ。批評家/キュレーター。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。モダニズム以降の芸術の可能性を探るため、美術、写真、映像、音楽に関わる執筆や企画を中心に領域横断的な活動を展開。主な企画:「DE/construct: Updating Modernism-阿木譲をめぐる3つのプログラム」NADiff modern & SuperDeluxe(2014年)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17年)、「樋口朋之 DUB/stance」The White(2024年)、「〈うつること〉と〈見えること〉-映像表現をさぐる:60年代から現代へ」(「ART OSAKA 2025」映像プログラム、2025年6月開催)。埼玉県立近代美術館学芸員(1991-2021年)としての主な企画(共同企画を含む):「〈うつすこと〉と〈見ること〉-意識拡大装置-」(1994年)、「1970年 物質と知覚-もの派と根源を問う作家たち」(1995年)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999年)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000年)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019年)など。

李静文(インディペンデント・キュレーター)

2014 年に来日、武蔵野美術大学彫刻学科を経て、現在は東京藝術大学の博士後期課程に在籍。彫刻の身体性と空間性をテーマにデジタルフィールドにおける彫刻概念の研究を深めている。東京を拠点に、ヤングジェネレーションとオルタナティブコミュニティを中心に企画や研究など幅広い分野で活躍。彫刻作家としてのバックグラウンドとメディア理論研究者の視点を融合し、日常的機能性を超えるテクノロジーの魅力を取り上げ、現時性と情動をキーワードに、物事のつながりに注目しながら、独自のキュレーションでポストメディア時代のアートシーンにおける冒険をする。過去は芸術団体「Upload AIR」の運営やウェブマガジン「The Colossus 巨像」の編集、アートコレクティブ「脱衣所」のメンバーとしても活躍。2024年にアーティストインレジデンス「D-O-U 成増」を創立し、現在は建築団体 GROUP と手を組み、スペースをリノベしている。

堀田ゆうか(アーティスト)

1999年 愛知県生まれ。2025年 東京藝術大学大学院 美術研究科絵画専攻 修了。絵画を起点とし、ドローイングやインスタレーションを軸に制作。近作では版表現を作品に組み込むなど、様々なメディアを介したドローイングも試みている。

近年の主な展覧会として、「神戸六甲ミーツ・アート2024 beyond」(2024年)、「パターンと距離」(2024年 / Maki Fine Arts)、「act. Inframince」(2024年 / OGUMAG)、「a hue and cry. 」(キュレーション:李静文 / 2024 年 / アートかビーフンか白厨)、「バグスクール:うごかしてみる!」(2023年 / BUG)、個展「からです」(2023年 / APどのう)、個展「pppractice」(2023年 / フラットリバーギャラリー)、個展「ない関節」(2023年、亀戸アートセンター)、「うららか絵画祭」(2023年 / The 5th Floor)など。

益永梢子 | このあたり、その近く

青と呼ばれるその色の話を

2025年

キャンバスにダーマト、アクリル絵の具

53 x 46.3 x 3.8 cm

このあたりは、ときおり風が強く吹きつける

2025年

キャンバスにダーマト、アクリル絵の具

53.8 x 45.5 x 3 cm

この度、Maki Fine Artsでは、3月22日(土)より4月20日(日)まで、益永梢子の個展「このあたり、その近く」を開催いたします。Maki Fine Artsでは2年ぶり、2回目の個展になります。

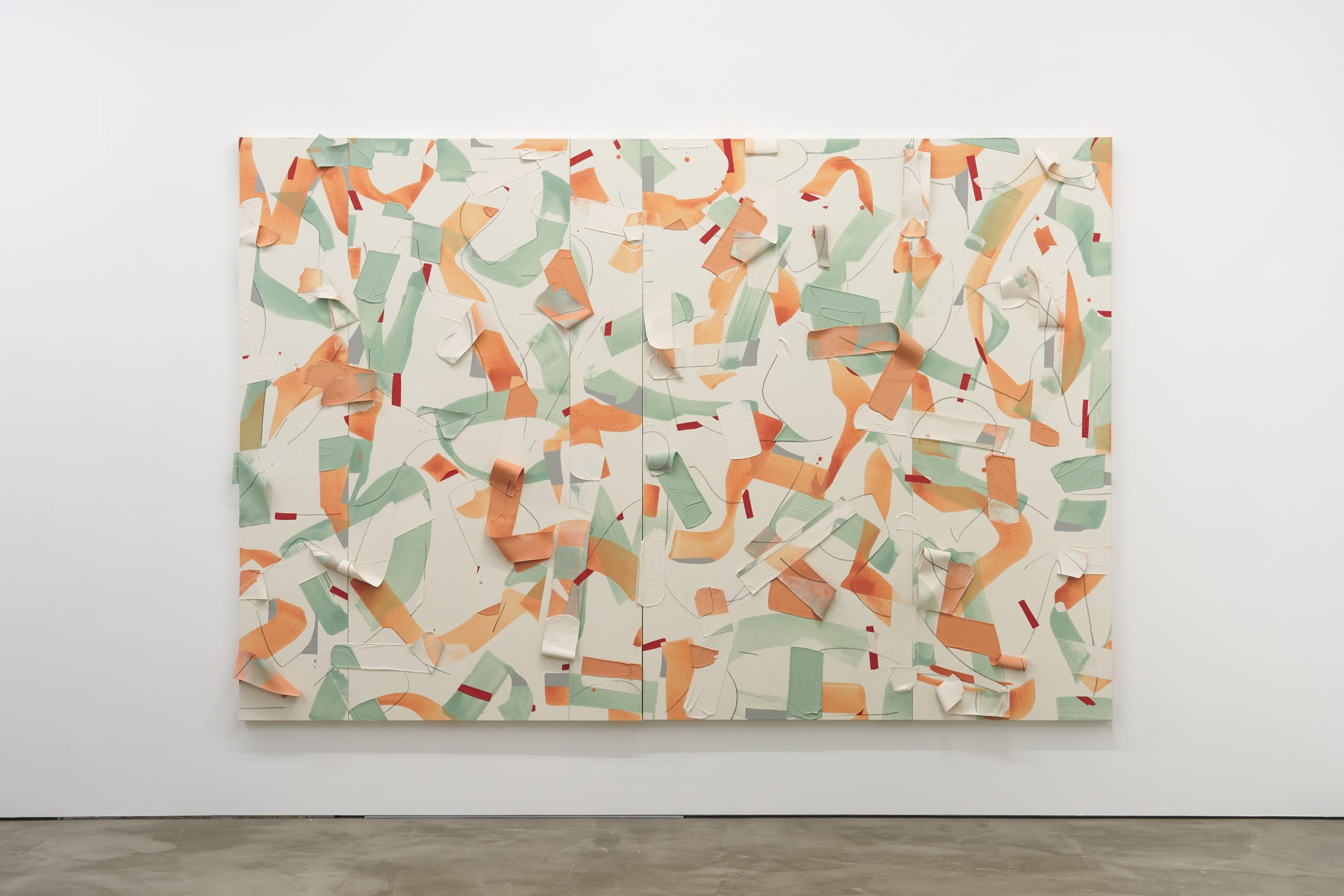

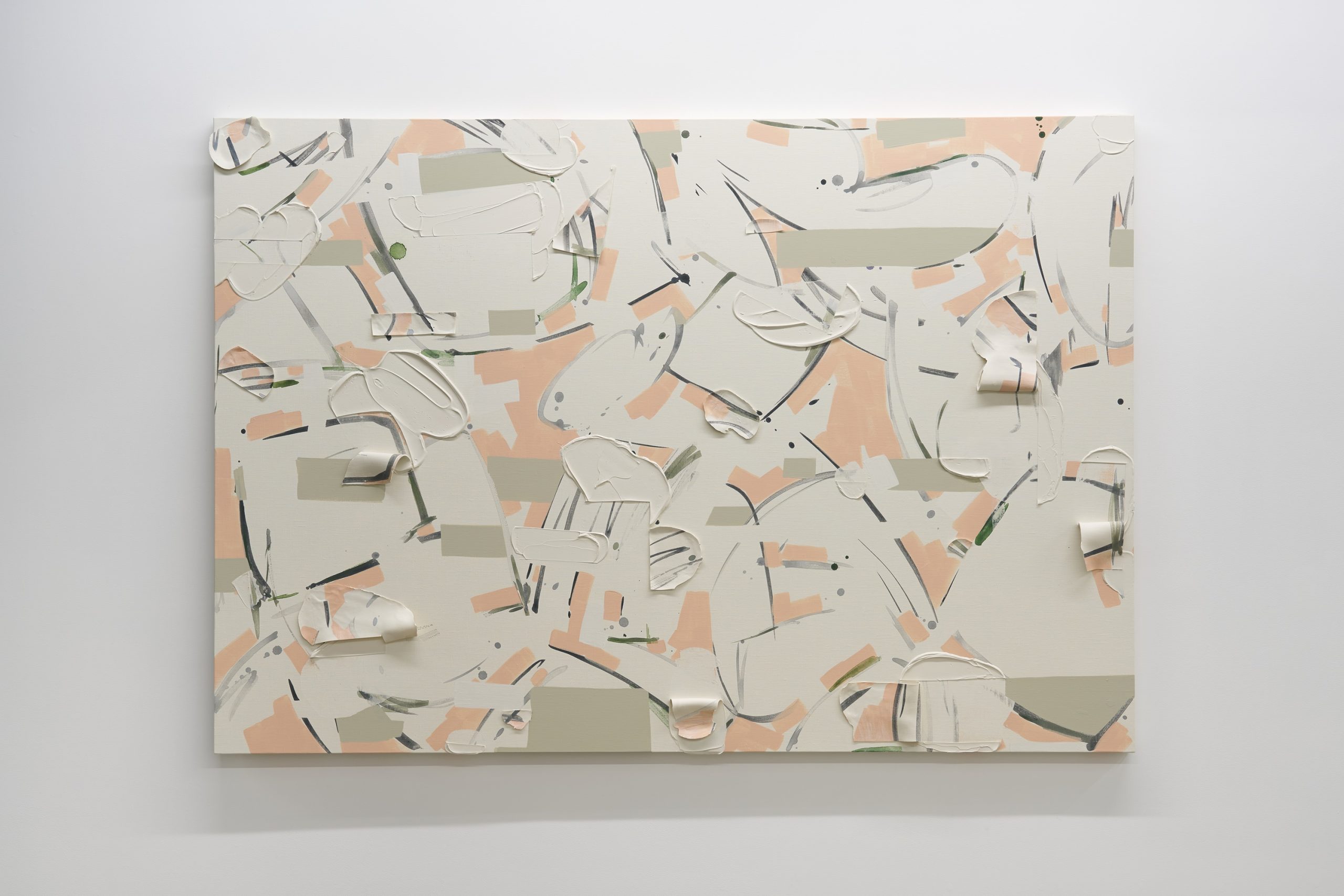

本展で発表する新作、約15点は、2023年の個展「その先の続き」(Maki Fine Arts)で発表した作品と同系列に位置付けられながら、さらに発展させたものになります。画面に絵具の「膜」を生成し、その断片を剥がし、折り曲げる、といった行為による、造形的な絵画といえます。支持体の領域から解放された絵具の断片が躍動し、表と裏、内と外が交差する瞬間を留めながら、緊張感のある画面を作り出します。その制作プロセスでは、それぞれの作品は単一ではなく、隣り合った数点をぴたりと付け、接合した画面を横断的に描写、天地を回転させ再び接合して描く、といった行為が繰り返されたものです。その結果として、イメージ(線と色面)が部分的に繋がり合い、連結された箇所もあれば、途切れた痕跡を別の作品の画面に垣間見ることができ、その作品群は一体として、連続的な繋がりを特徴としています。これまで益永は制作に際して、線から色彩、という順序で描くという独自のルールを採用してきました。新作は、その順序を意図的に逆転させたうえで、新たな所作の実践によるものが含まれます。

—

益永梢子 | Shoko MASUNAGA

1980年大阪生まれ。絵画を起点として、多様な手法により制作。周囲の環境・空間との関係性を重視する作品群は可変的で置換可能な性質を持つ。

近年の主な展示として、「Abstractions – ある地点より –」(2024年 / CADAN 有楽町)、「Ginza Curator’s Room #005 天使のとまり木」(2023年 / 思文閣銀座)、個展「その先の続き」(2023年/ Maki Fine Arts)、個展「editing」(2022年 / nidi gallery)、個展「replace」(2021年 / LOKO Gallery)など。

豊嶋康子 | 地質時代

新太古代

2025年

自然塗料、木材、リンシードオイル

45 x 91 x 4 cm

ヘリウム

2025年

自然塗料、木材

60 x 45 x 7.5 cm(variable)

ティベリウス

2025年

自然塗料、木材

219.5 x 91 x 5.5 cm(variable)

原太古代

2025年

自然塗料、木材

91 x 91 x 4 cm

リィアキアン

2025年

自然塗料、木材

75 x 60 x 4 cm

土星

2024年

自然塗料、木材

22.9 x 11.1 x 5.2 cm

「物」と発生――豊嶋康子の〈地質時代〉について

勝俣涼(美術批評)

「地質時代」とは、地層が示す岩石や化石の分布を基に、地史学的な事象の変遷を区分する一連の標識である。豊嶋は本展の軸となる新たなシリーズ〈地質時代〉の手がかりとして、この概念を参照している。〈地質時代〉は先行する〈四角形〉シリーズの展開と位置づけられているが、両者の成り立ちに共通する合板は複層的な構造をもつ製材であり、累積する地層と比喩的に結びつくかもしれない。だが他方で、大地を掘削するように彫りを施す〈四角形〉とは異なり、〈地質時代〉ではパネル前面で複数の切片がパズルのように隣接している。そのために、地層のように累積する厚みよりもむしろ、絵画的な支持体の表面こそが強調される。

それでもなお、これらが「地質時代」に紐づけられるのは、それが大地の物質的・空間的な組成にとどまらず、地球の活動の時間的な過程を指し示す概念でもあるからだ。地質時代の一覧作成とは、新旧の関係を記述可能にするための「名づけ」の作業である。それは言語的な標識(記号)を用いて、ほかならぬその言語を獲得した人類の登場以前までも含めた地球の時間を分割し、特定可能な枠組みを与えることで私たちの認識を支援するシステムとも言える。端的に表現するなら、「物」に「言葉」を与える手続きである。

〈地質時代〉において豊嶋は、こうした年表作成の方法を、シリーズに属する個々の作品をラベリングし、管理を容易にするために応用している。台風の呼称を参照した〈地動説〉など、既存の系統的な標識を個別の作品タイトルとして割り当てる所作そのものは、これまでも試みられてきた。その一方で、すでに触れたように、〈地質時代〉は絵画的な表面のアレンジメントを際立たせている。そこには、ハード・エッジな幾何形態や、ドリップされた絵具の跡にも見える木目、引っ掻き傷のような肌理、あるいはそれらを生かすように浸透する色彩の皮膜がある。

こうした諸々の質感はしばしば、絵画をフェティッシュな欲望の対象として現前させる。場合によっては、作品が生産され流通する文脈や体制(システム)は副次的なものとされ、「物」の直接的な享受に基づく良い/悪いという判断が主要な鑑賞様式となる。豊嶋の制作物にも、ある種の感覚的な「味わい」がある。しかしそれらの「物」が、「言葉」やシステムを逃れるものではないこともまた見た通りだ。言ってみれば〈地質時代〉は、作品の生産――あるいは豊嶋特有の語彙を用いるなら、「発生」――が、管理や流通に寄与する記号付与と密接する事情を隠さない。絵画を学んだ後、私たちを取り巻く社会制度に独自のコンセプチュアルなアプローチを仕掛けてもきた作家の来歴が、〈地質時代〉の成り立ちに批評的な緊張をもたらしている。

平野真美 | 変身物語 METAMORPHOSES

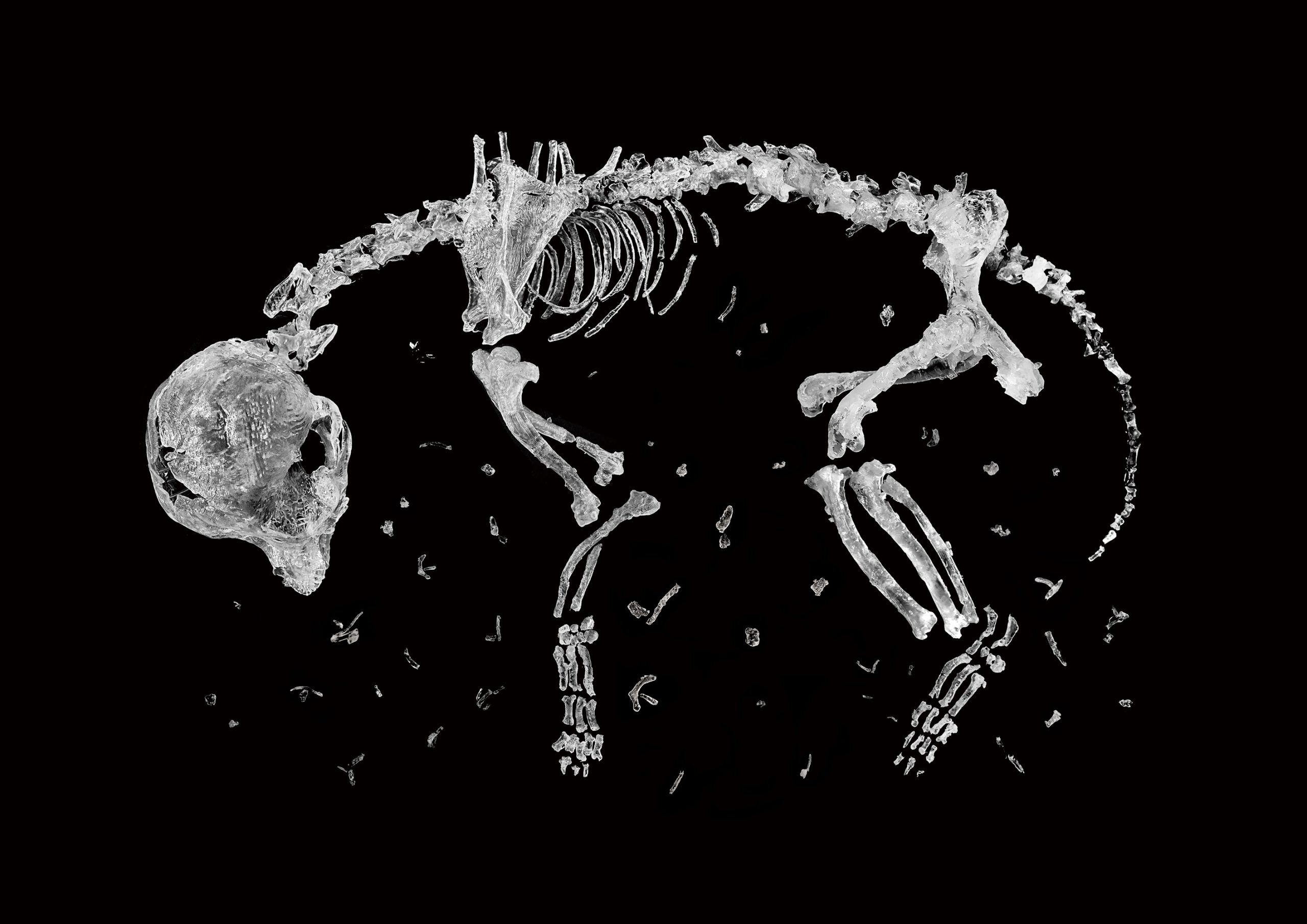

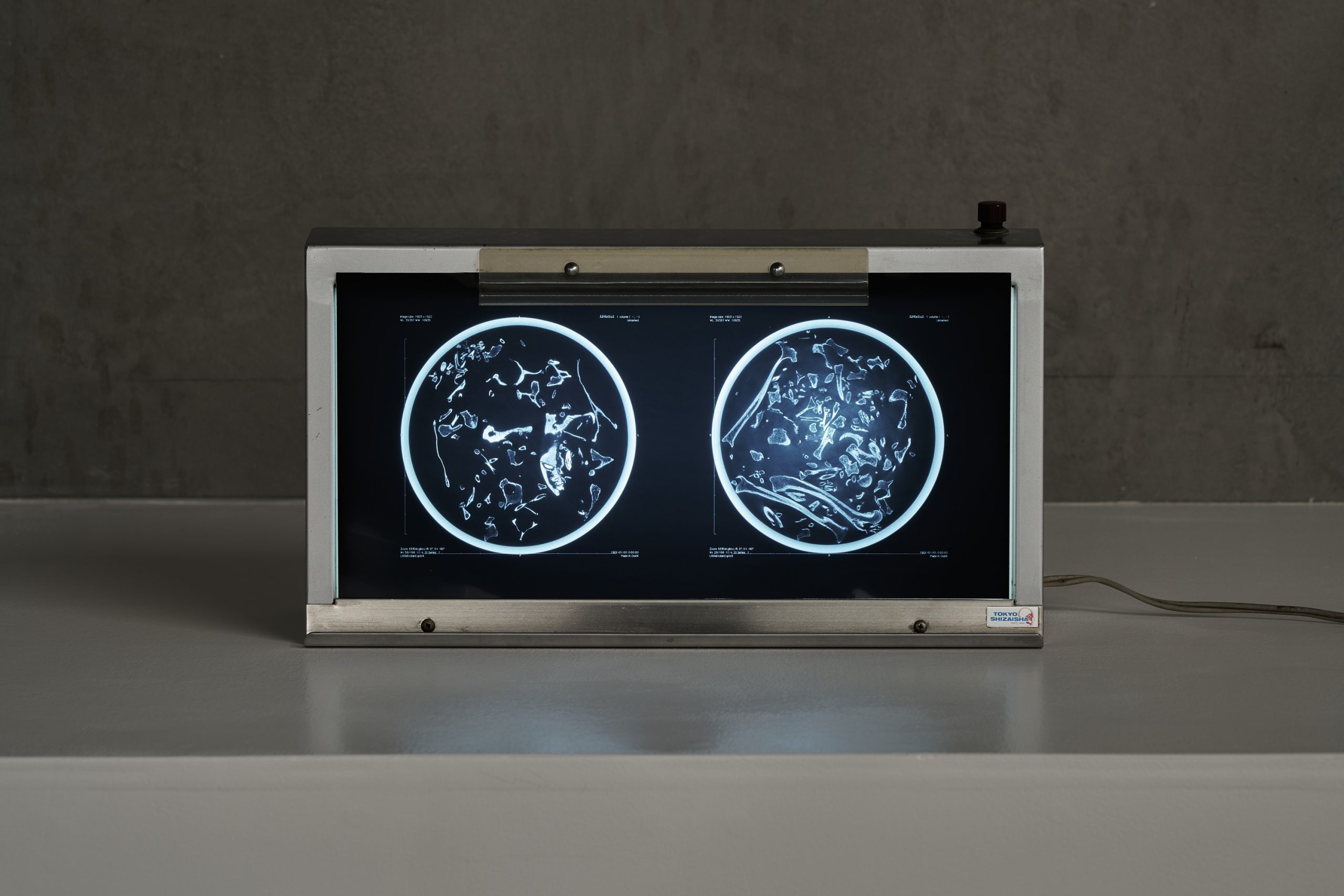

Metamorphoses_Resin skeleton

2024 年、C プリント

29.7 x 42 cm

Metamorphoses

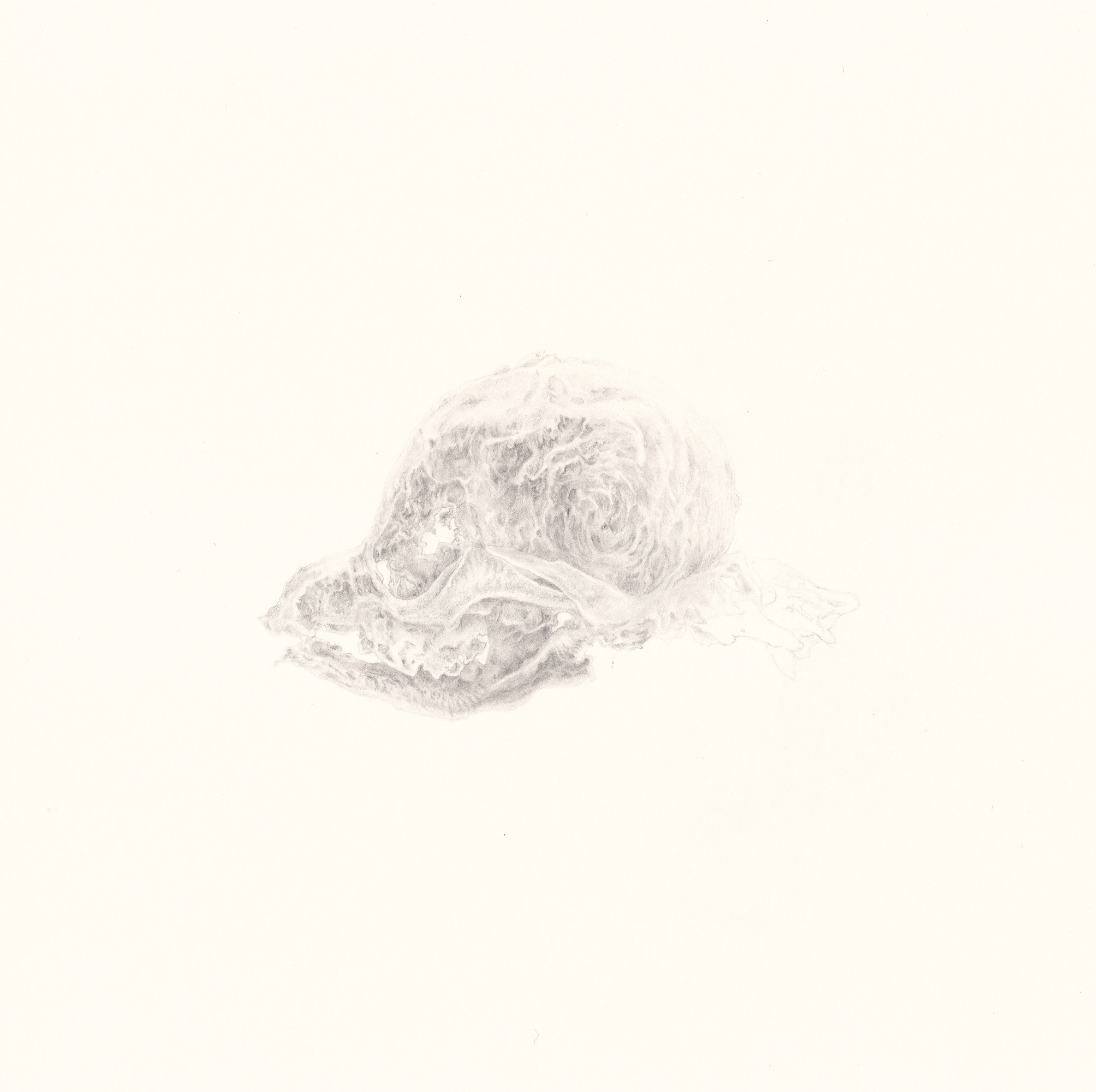

2024年、紙に鉛筆

20 x 20 cm

Maki Fine Arts では、11 月 30 日(土)より 2025 年 1 月 12 日(日)まで、平野真美 個展「変身物語 METAMORPHOSES」を開催いたします。Maki Fine Arts では 2 回目の個展になります。

架空の生物であるユニコーンを実在化し、骨格・内臓・筋肉・皮膚などを精巧に作り込んだ「蘇生するユニコーン」(2014 年~)は現在進行形で継続する、平野の代表的なプロジェクトでありますが、それと同等に「変身物語」(2018 年~)も、平野のライフワークとしてのプロジェクトといえます。

亡くなった愛犬の遺骨が納められた骨壺を CT スキャンし、3D プリンタで出力した遺骨を硝子や陶磁に作品化した「変身物語」は、喪失した存在をいかに現実世界に留めておくのか、その永遠化の試みを実践したものです。パート・ド・ドヴェールという古代メソポタミア発祥のガラス工芸テクニックを用いて(またはセラミックにより)、遺骨の一部を蘇らせます。丹念な作業によって「変身」を遂げたその姿は、深い闇の中から照らし出されたように、神々しく、記憶のモニュメントとして立ち現れます。

本展では、2018 年から続くプロジェクトに、新たなにプロセスが加わり、拡張した「変身物語」を発表いたします。遺骨のレントゲン写真に加え、頭蓋骨を描いたドローイングや、3D プリンタ出力の樹脂製の骨のパーツを構成し、一体の犬の姿を象った写真作品などが新作として展示されます。「変身物語」という作品タイトルは、古代ローマの詩人オウィディウスの同名の著書より引用されました。同著書、冒頭のラテン語テキストを題材とした新作も展示します。是非ご覧ください。

—

5 年間の闘病の末 2015 年に亡くなった愛犬の遺骨は、火葬の後に納骨せず、未だ実家の居間に置いてある。火葬の時、家族と触れたあの小さく美しい遺骨をもう一度見たいが、骨壷の中には辛くも幸せだったあの時間の空気が詰まっているようで、その蓋を開けることはできなかった。開けてしまえば、あの時間を失って二度と戻れないだろう。

私は 2018 年のある日、骨壷が入った骨箱ごと CT スキャンを撮ることにした。スキャンデータを元に遺骨の3Dデータを作成し、3Dプリンタで出力する。出力した樹脂製の遺骨を型取りし、様々な素材に変身させる。例えば硝子に、例えば陶磁に。その記憶も何もかも、死を境に失うものばかりだった死者に纏わる一切が、これを機に増幅していく。様々な素材に触れ美しさをそのままに変容する姿を見て、私は私自身の変化も受容できるように思えた。

現代の葬制は死を日常生活から遠ざけ、やがて死者は社会に実在しなくなった。重い墓石のなか、骨壺のなかに覆い隠された死者を、私の葬法で繰り返し変身させ、私は死者を失わない。その変身の過程を見せる物語である。 — 平野真美

—

平野真美 | Mami HIRANO

1989 年 岐阜県出身。2014 年 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程先端藝術表現専攻修了。

闘病する愛犬や、架空の生物であるユニコーンなど、対象とする生物の骨や内臓、筋肉や皮膚など構成するあらゆる要素を忠実に制作することで、実在・非実在生物の生体構築、生命の保存、または蘇生に関する作品制作を行う。不在と死、保存と制作、認知と存在に関する思索を深め、現代の私たちはいかにそれらと向き合うのかを問いかける。

近年の主な展示として、「南飛騨 Art Discovery」(2024 年)、「都市にひそむミエナイモノ」(2023-24年 / SusHi Tech Square)、個展「架空のテクスチャー」(2023 年 / WHITEHOUSE ナオナカムラ)、個展「空想のレッスン」(2023 年 / Maki Fine Arts)、「ab-sence/ac-cept 不在の観測」(2021 年 / 岐阜県美術館)、個展「変身物語METAMORPHOSES」(2021年 / 3331 Arts Chiyoda)、「2018年のフランケンシュタイン バイオアートにみる芸術と科学と社会のいま」(2018年 / EYE OF GYRE)など。

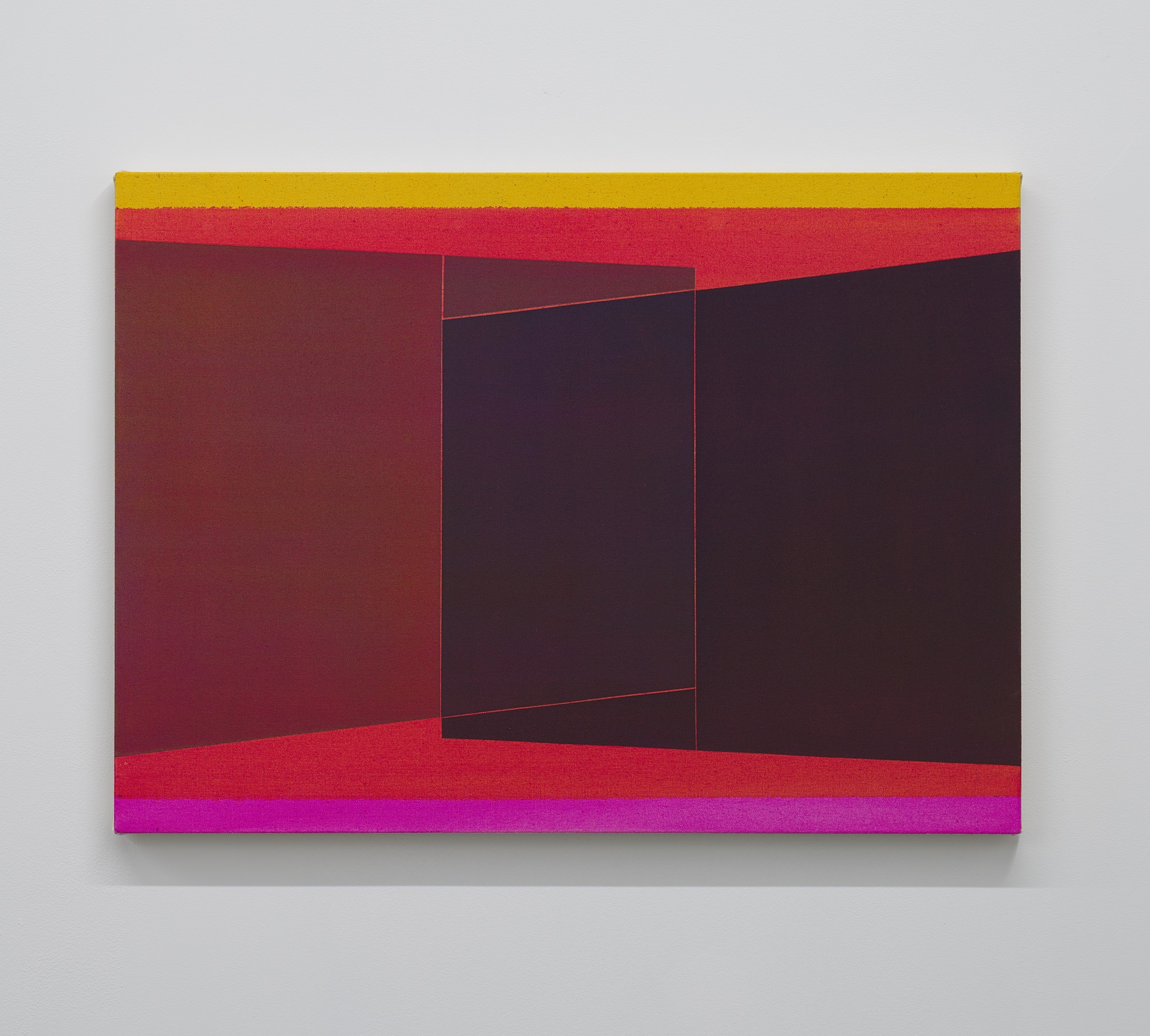

佐藤克久 | 空っぱ

うわのそら

2024年

キャンバスにアクリル絵の具

各 33.3 x 24.2 cm

うわのそら いろいろ

2024年

キャンバスにアクリル絵の具

45.5 x 33.3 cm

うわのそら

2024年

キャンバスにアクリル絵の具

53 x 72.7 cm

うわのそら

2024年

キャンバスにアクリル絵の具

41 x 31.8 cm

Maki Fine Artsでは、9月14日(土)より10月13日(日)まで、佐藤克久の新作による個展「空っぱ」を開催いたします。Maki Fine Artsでは初の個展になります。

佐藤の作品は、絵画という制度、形式を題材として、色彩と形態の関係性を探求してきました。遊び心や、ユーモアが織り込まれた作品は軽やかでありながら、その内側に隠されたパラドックスより、絵画の在り様に対して、示唆を与えるものとして存在します。

本展での新作は、ステイニング(滲み込み)により描かれ、パースがついた矩形が同じかたちに反復し、その一部が重なり合っています。重なったエリアがその2色の混色であり、シンプルな構成によるもので、その作品は「誰にでもできそうな絵画」と、佐藤自身が語ります。「自らの立ち位置を理解し、思想や多くの知識を作品に詰め込むことを目指しながら、結局はそれらを全てすっかり忘れたときに傑作ができるのではないか」と語る佐藤の逆説の定理は、作品タイトルの「うわのそら」に示されています。

自律的な形態による画面の緊張感、筆致の変化による豊かなバリエーション、並列された作品のボリュームが生み出す色彩の律動を体感することができるでしょう。是非ご高覧ください。

佐藤克久 | Katsuhisa SATO

1973年 広島生まれ。1999年 愛知県立芸術大学大学院美術研究科油画専攻修了。近年の主な展示として、「末永史尚 佐藤克久|エラー」(2024年/ THE POOL)、「穴あきの風景」(2024年/ MtK Contemporary Art)、個展「あけっぴろげ」(2023年/ See Saw gallery+hibit)、個展「とりもなおさず」(2023年/ SHINBI GALLERY)、「Insight 28 “hang”」(2023年/ Yoshimi Arts)、「コレクション 小さきもの─宇宙/猫」(2023年/ 豊田市美術館)、「SHOUONJI ART PROJECT 28th 佐藤克久 うらおもて」(2021年/ 照恩寺)ほか多数。名古屋造形大学准教授。国立国際美術館、豊田市美術館に作品が収蔵されている。