Exhibition

白川昌生 | 湧き出るものたち

2025年6月21日(土)- 7月20日(日)

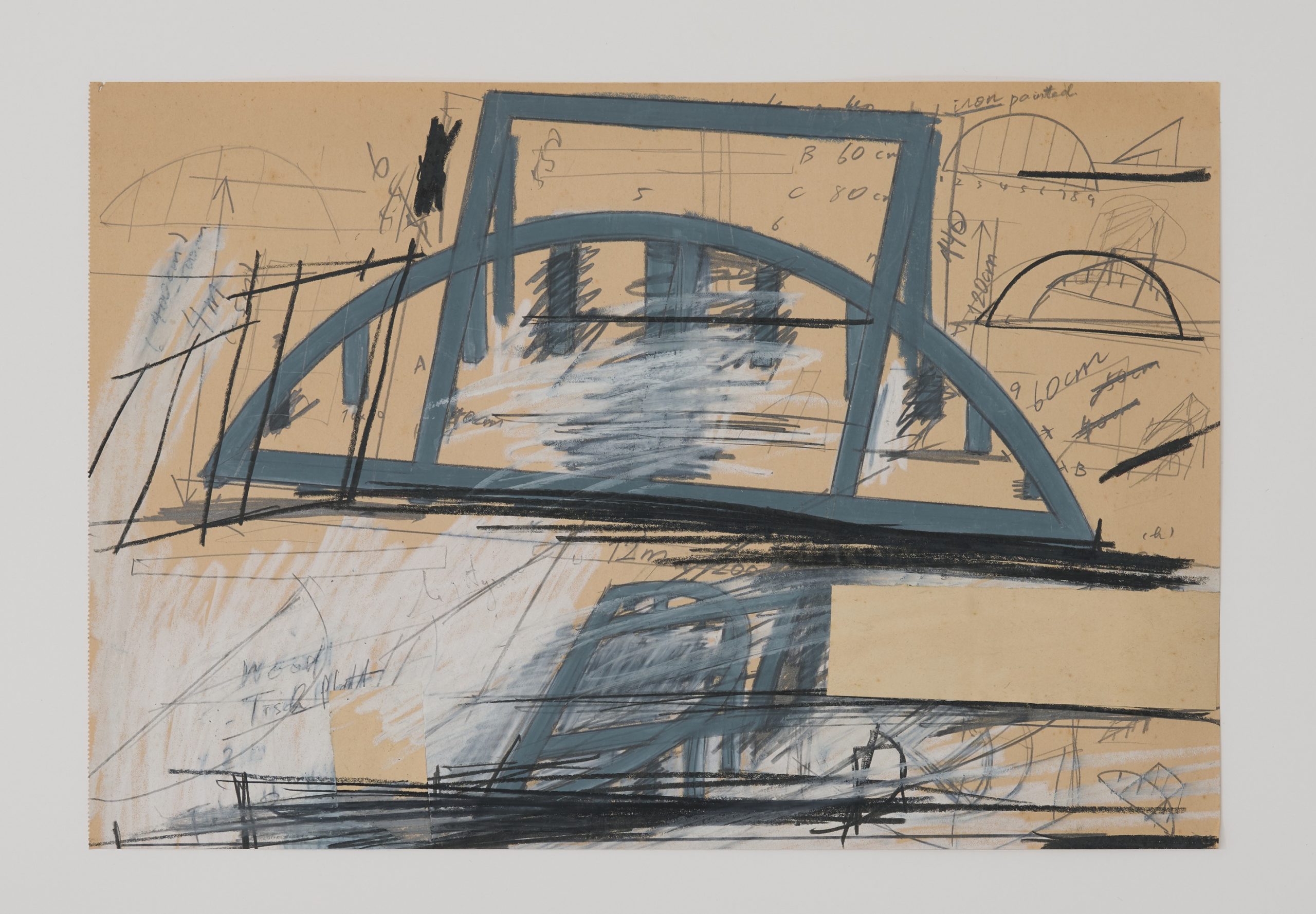

1980年

紙に鉛筆、オイルパステル

39 x 58.3 cm

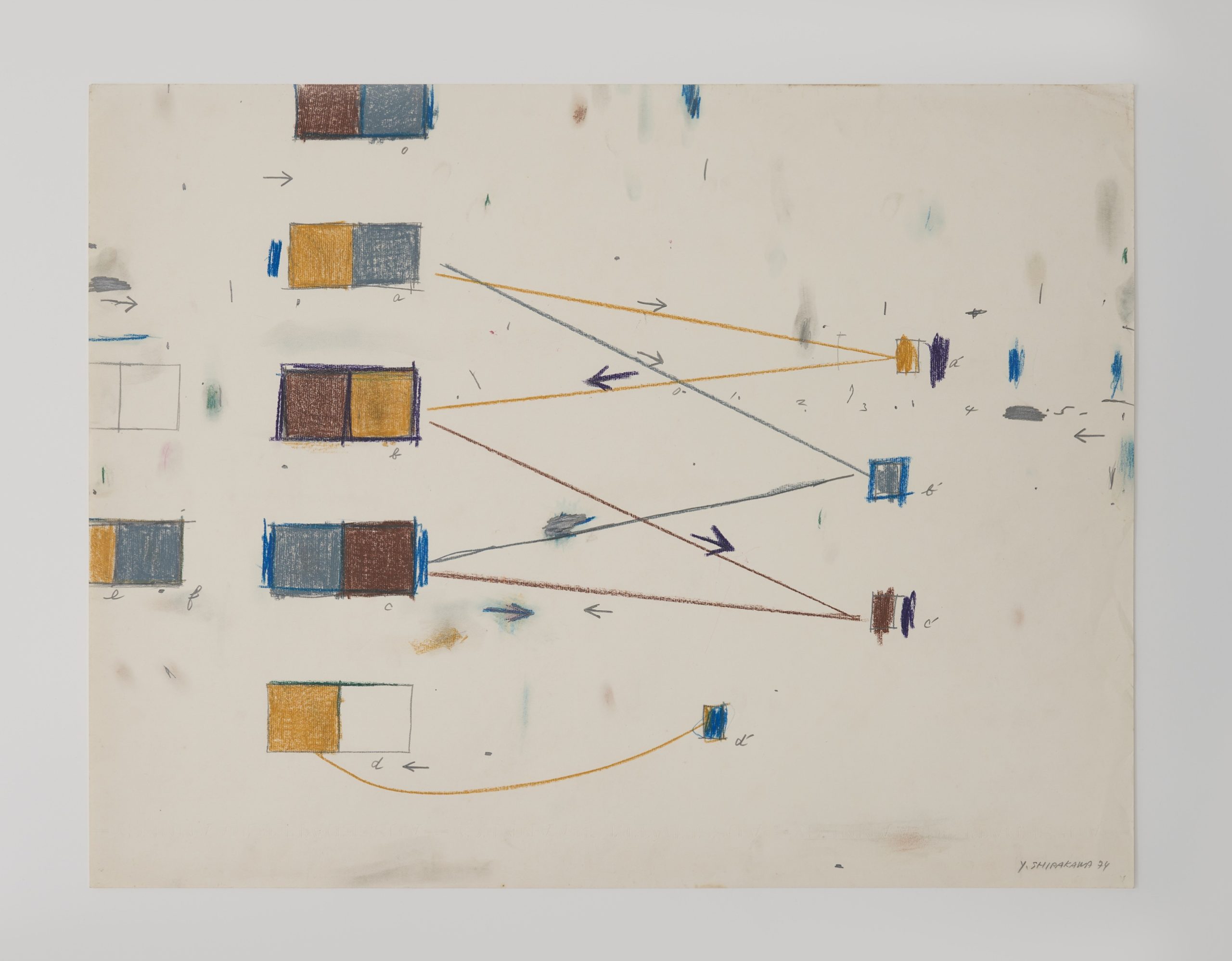

1974年

紙に鉛筆、パステル

50.1 x 65 cm

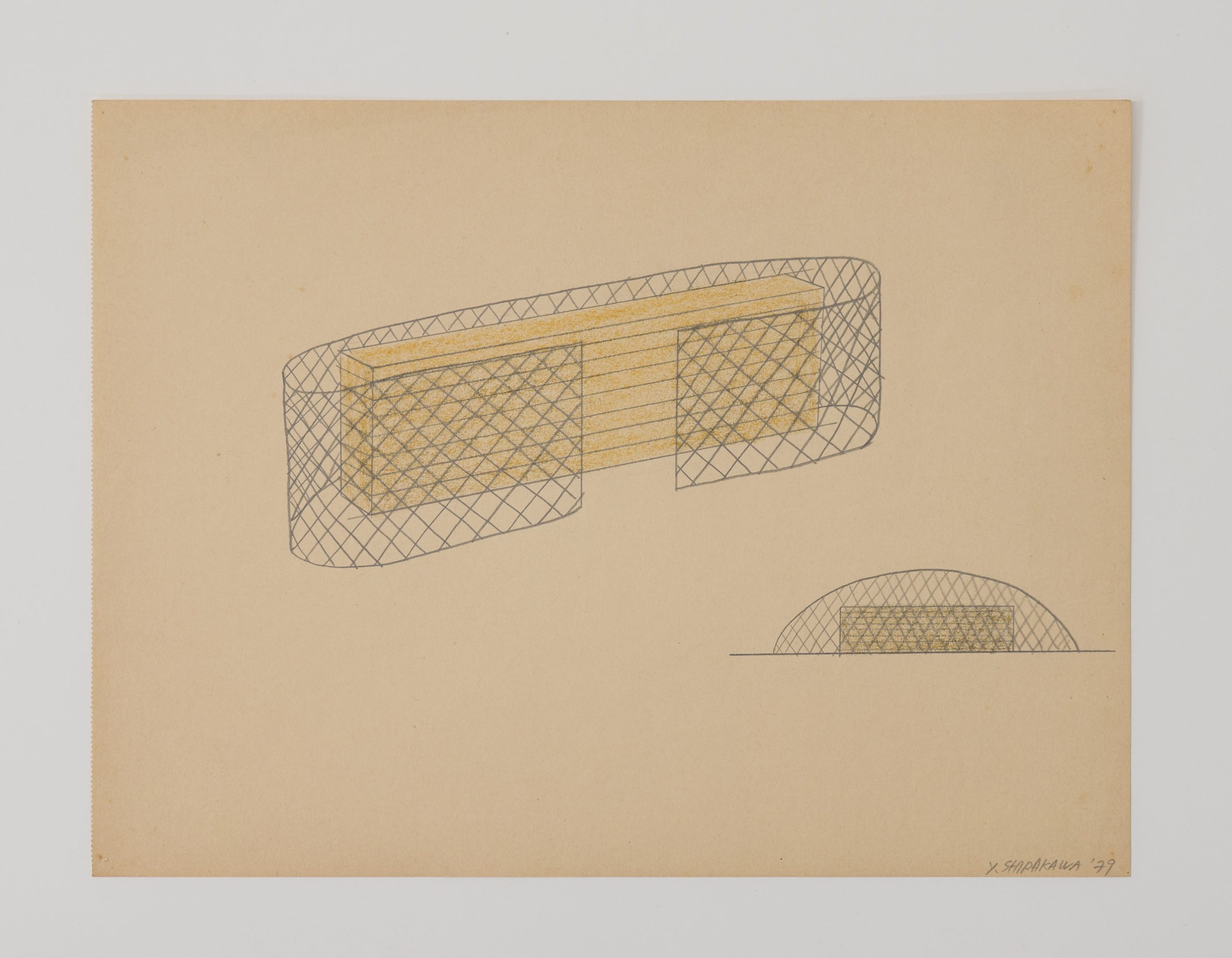

1979年

紙に色鉛筆

30 x 40.1 cm

2002年

紙に鉛筆、オイルパステル

50 x 65 cm

1974年

紙に鉛筆、オイルパステル

50.1 x 65.2 cm

1995年

紙に鉛筆、オイルパステル

32.3 x 48 cm

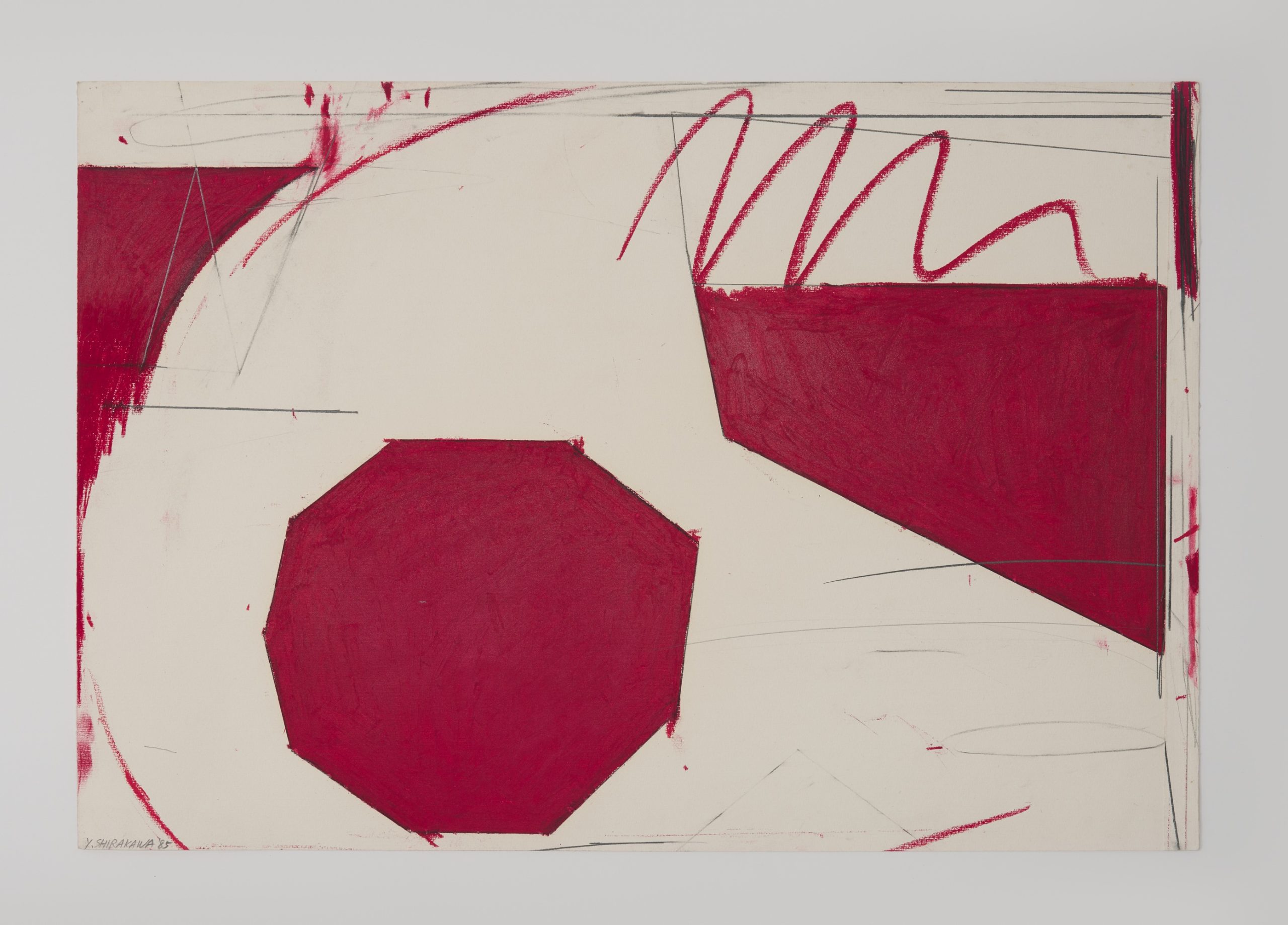

1985年

紙に鉛筆、オイルパステル

48 x 70 cm

モノクローム、応答する諸次元――白川昌生のドローイング

勝俣涼(美術批評家)

今回展示されるドローイング群は、白川昌生が1970年代以来その時々に描いてきたものの一部であり、シリーズやグループといった共通の枠組みに属しているわけではない。したがって、そのすべてに一貫した特徴を見出すのは困難だが、その反面、ある時期に白川の造形的関心が推移した形跡を見て取ることができるように思われる。

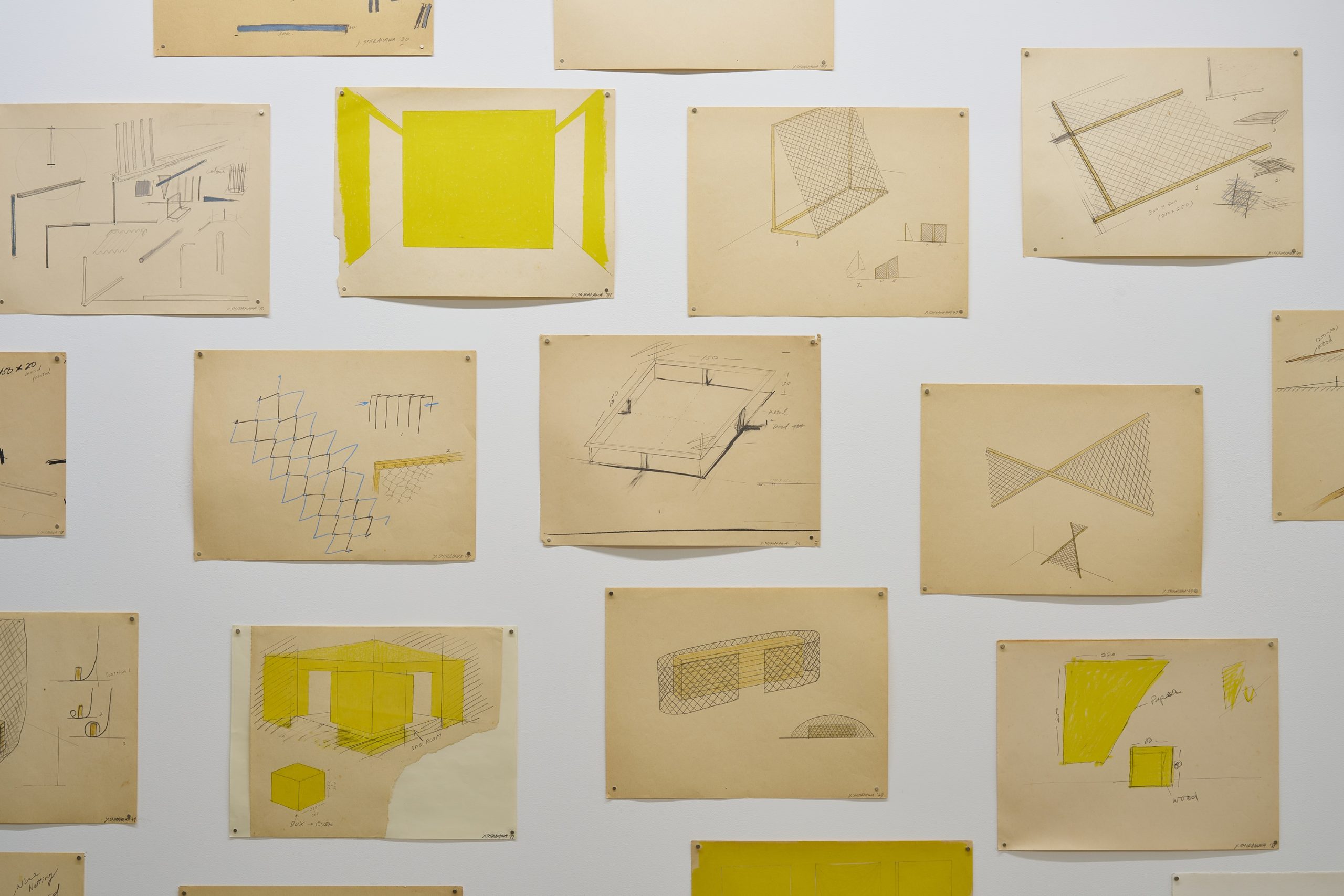

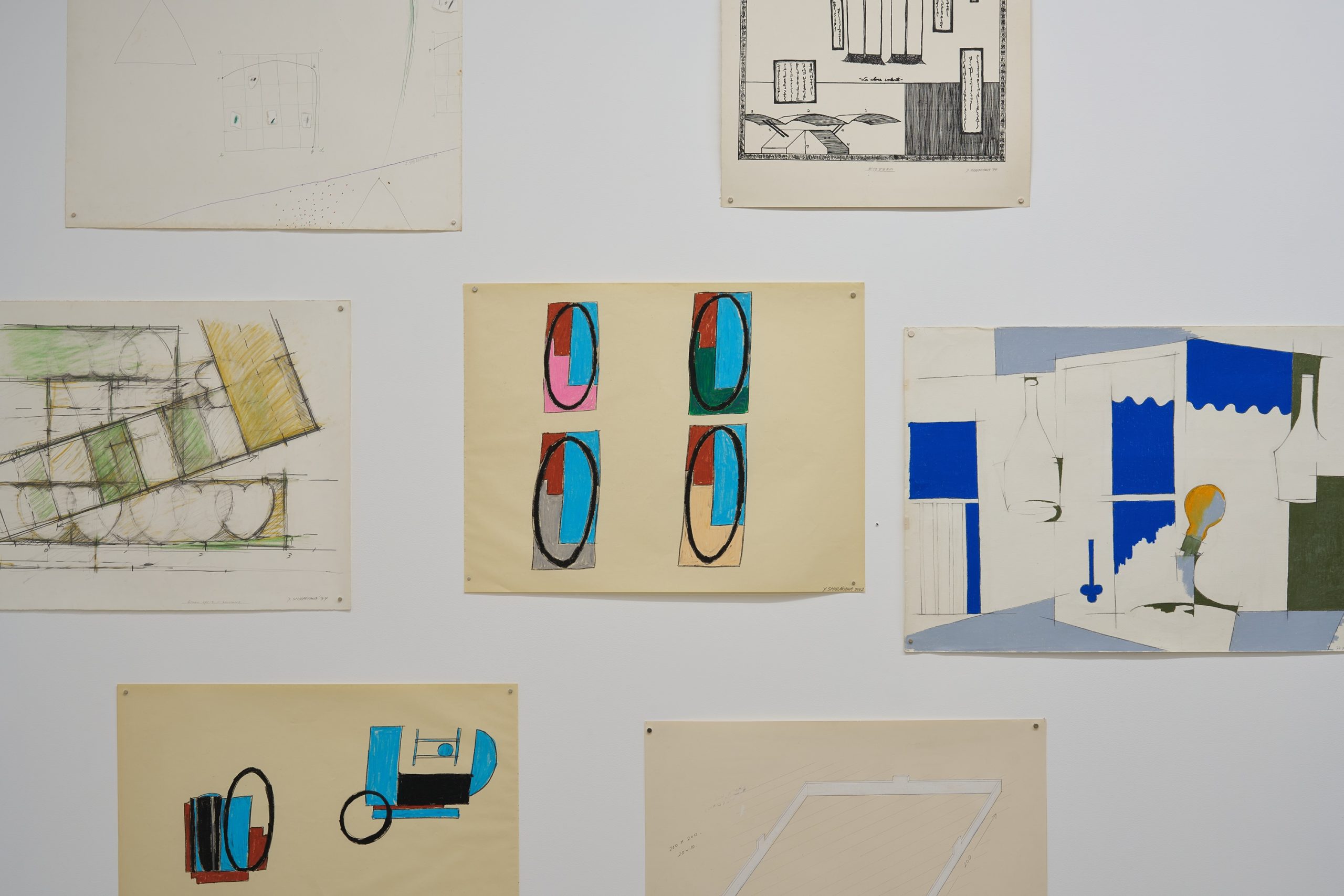

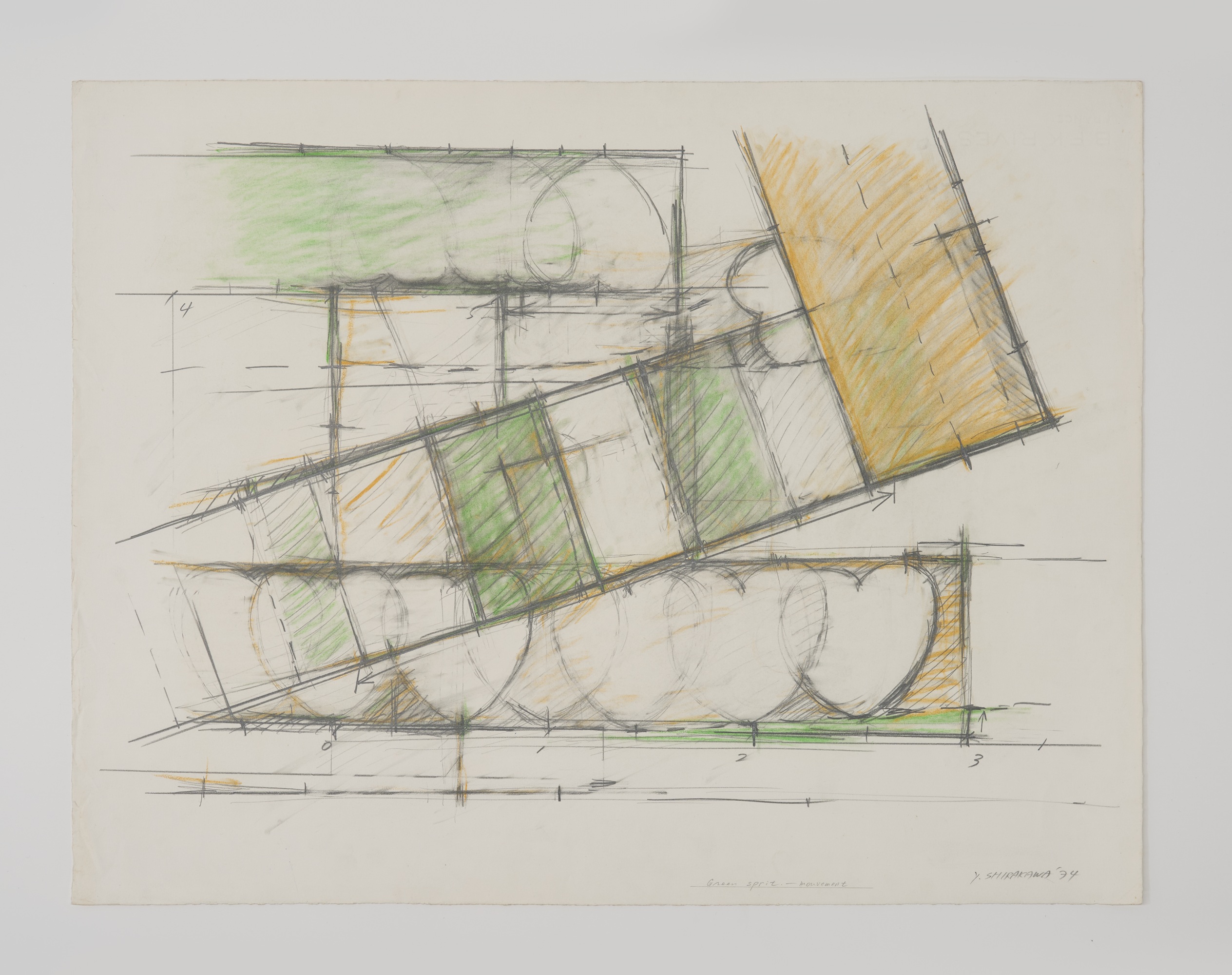

1970年に渡欧した白川は、フランスやドイツの教育機関で学び、83年に帰国した。1976年にデュッセルドルフ国立美術大学に入学し、キャンバスボードに無数の釘を打ち付けた作品で知られるギュンター・ユッカーに師事するが、それまで絵画制作に取り組んでいた白川はこの頃、立体作品の制作を始めている。今回の出品作のうち、たとえば《運動する枠組》(1974)はそれ以前の、《空間形態》(1979)はそれ以後の時期に属するドローイングだ。二次元の平滑面に沿って形態がスライドまたは旋回する前者に対し、直方体とそれを囲い込む網との空間的な関係を示す後者には、三次元への関心が認められる。実際にこの時期以降、ドローイングはしばしば、彫刻やインスタレーションといった立体作品のための設計図、あるいは予備的スケッチとしての性格をもつようになる。《フレーム形態》(1995)はその一例だろう。

しかしながら白川の場合、立体作品に対するドローイングの関係は必ずしも、従属的なものとは言い切れないように思われる。モノクロームの使用は、その重要な手がかりである。白川作品においてモノクローム、すなわち色を一つに切り詰める手法は、表現を変化に乏しくするようなものではない。それはむしろ、「次元の移行」を可能にするダイナミックな原理として作用している。このことは、まず立体作品の側から考えることで明快になるかもしれない。

白川は1982年頃、立体とドローイングの双方で展開するシリーズ「赤—彫刻」に着手した。木材のパーツを組み合わせたその構成的な彫刻は第一に、建築的な立体構造に接近する。しかし第二に、全体が赤一色に包まれることで部分と部分の分節的な境界が曖昧になる。ひと続きの表面は平坦な影のようにも見え、それはドローイングとの対応関係を示唆するが、今回出品される《赤—形》(1985)はそうした関連をうかがわせるものだ。そして第三に、この赤は不透明な顔料ではなく、彫刻を染料で「染める」ことで得られている。白川はこの処理によって、物体の内部まで色が浸透する状態をイメージしたという(*1)。そこにはある意味で、脱物質化された色が霊のように物体を「通り抜けていく」、そうした空間的次元が組み込まれているとは言えないだろうか(*2)。

非物質性を志向するモノクロームは、青を「超次元的」色彩とみなしたイヴ・クラインが探求したものでもあるが、滞欧を通じた白川の作品展開を考えるとき、そのことは示唆的である。1957年にデュッセルドルフで結成された「グループ・ゼロ」は、白川が師事することになるユッカーが中核メンバーを構成するとともに、クラインもその活動に加わり、物質に従属しない純粋な光や色を追求した。白一色の「アクローム(非色)」や、資本主義的な物質社会における芸術を風刺する《芸術家の糞》で知られるピエロ・マンゾーニがこの運動体に関与していたこともまた、地域通貨を通じた別の経済圏を構想し、あるいは「メルド(糞)彫刻」を提唱することになる白川のその後とともに記憶しておくべきだろう。

ドローイングに話を戻せば、一面では彫刻のためのプラン・ドローイングにも見える《フレーム形態》や《赤—形》はそれ自体、――「赤—彫刻」がそうであったように――複数の次元が錯綜する振幅をもっている。というのも、そこに描かれる形態は面的なシルエットを強調する一方で、それらの彩色に使われるオイルパステルは、物質的なテクスチュアをもっているからだ。白川にとってパステルは、物体の外面を限定するだけの(物体に属する)表面色とは異なり、むしろ色こそが物体を成り立たせるような潜在性をもつ画材である。白川はかつてメーカーに特注し、塊状に成形されたパステルを入手したこともあるという(*3)。色が質量全体を占めることで、物質への従属から解放されるという逆説的な事態は、「赤—彫刻」における彫刻の「染色」と共通している。それをクラインの彫刻に取り入れられた、スポンジの浸透性と結びつけることもできるだろう。

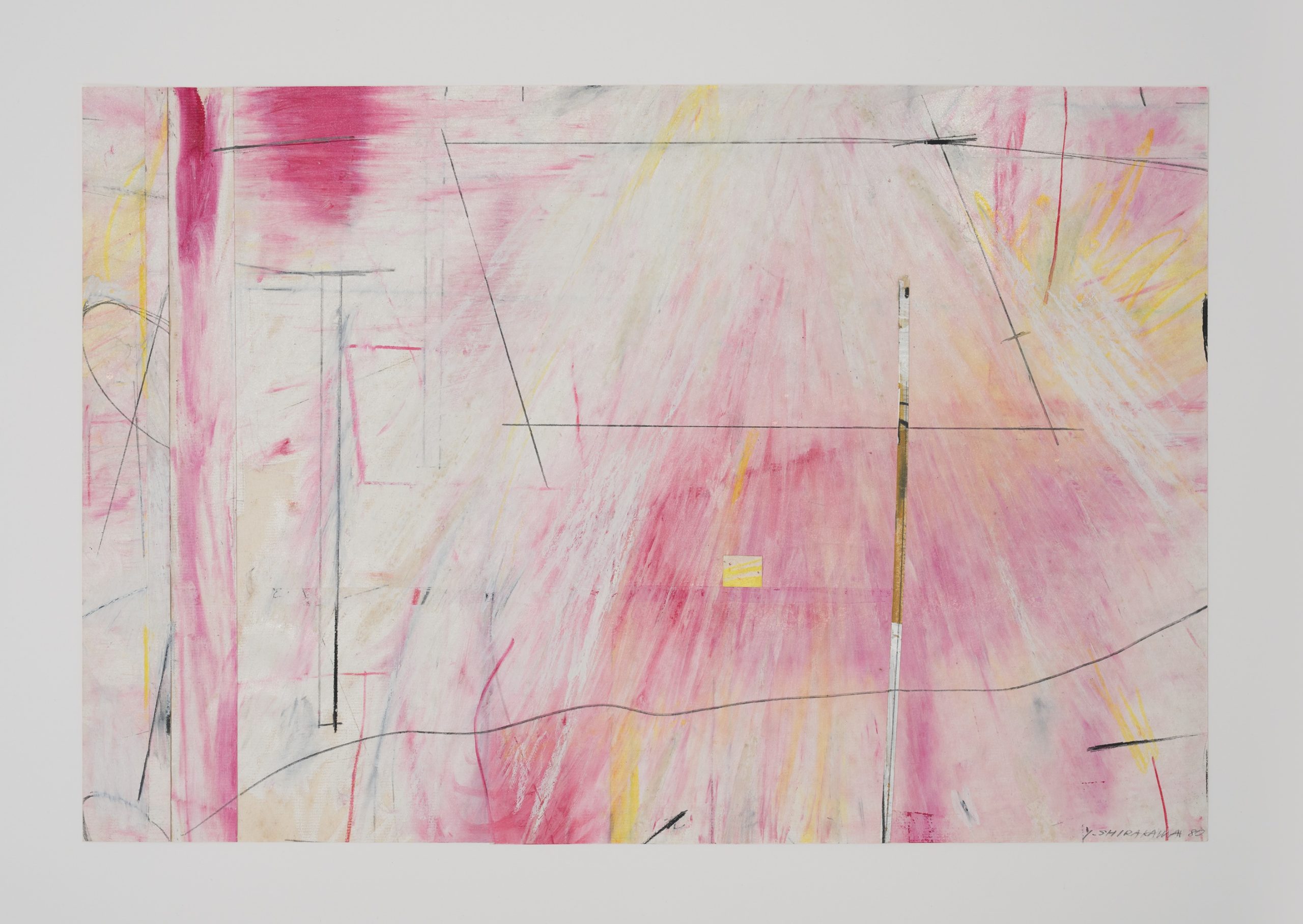

したがって、いくつかの例において白川のドローイングと彫刻は、片方が他方に従属するような関係ではなく、互いが互いのうちに繰り込まれるような関係にある。そこでは、平面と物体のせめぎ合いが実演されるにとどまらず、物体の閉じた外面をも「通り抜け」て空間的な開放が指し示されさえする。《出現する》(1980)は、その意味で象徴的なドローイングだろう。そこでは鉛筆の線、平行四辺形をなす面、そして降り注ぐ光のようなパステルが暗示する奥行きがひしめき、複数の方向軸が交錯している。こうした次元の呼応、移行、あるいは総合のダイナミズムは、グループ・ゼロやクライン、そしてヨーゼフ・ボイスが共有した、「エネルギーの場」としての芸術概念(*4)とも共鳴するかもしれない。

*1 筆者から白川への取材による(2025年5月7日)。

*2 その他、黄色を用いた《イエロー・プラン》(1981)や《夏の光》(2019)にも、モノクロームによる空間性の検討が見て取れる。

*3 筆者から白川への取材による(2025年5月7日)。

*4 Andrew Causey, Sculpture Since 1945, Oxford University Press, 1998, p. 139.

–

トークイベント「ドローイングについて」 勝俣涼×白川昌生

6月21日(土)19時 – 20時

Maki Fine Arts 東京都新宿区天神町77-5 ラスティックビルB101(地下1階)

予約不要(先着順 / 定員15名程度)

無料

ライブ配信は行いません

勝俣涼 KATSUMATA Ryo(美術批評)

1990年生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程修了。彫刻を主とする研究・批評。主な論文に、「彫刻とメランコリー――マーク・マンダースにおける時間の凍結」(『武蔵野美術大学 研究紀要 2021-no.52』、武蔵野美術大学、2022年)など。主な評論に、連載「コンテンポラリー・スカルプチャー」(『コメット通信』18-29号、水声社、2022年)、「戸谷成雄、もつれ合う彫刻――「接触」をめぐる身体と言語の問題系」(『戸谷成雄 彫刻』、T&M Projects、2022年)、「白色の振動――若林奮《所有・雰囲気・振動――森のはずれ》をめぐって」(『若林奮 森のはずれ』、武蔵野美術大学 美術館・図書館、2023年)、「支えと遊び――2010年代の豊嶋康子作品を中心に」(『豊嶋康子 発生法――天地左右の表裏』、書肆九十九、2024年)など。

白川昌生 SHIRAKAWA Yoshio(アーティスト)

1948 年生まれ。1970年に渡欧、哲学から美術に専攻を変更後、1974年パリ国立美術学校入学、1981 年デュッセルドルフ国立美術大学卒業(修士号)。近年の主な展示として、個展「エネアデスのほうへ」(2022年/rin art association)、個展「夏の光」(2019年 / Maki Fine Arts)、「百年の編み手たち – 流動する日本の近現代美術 – 」(2019 年/東京都現代美術館)、「メルド彫刻の先の先(白川昌生キュレーション)」(2018 年/Maki Fine Arts)、「ミュージアムとの創造的対話 vol.1 – MONUMENT」(2017 年/鳥取県立博物館)、「あいちトリエンナーレ 2016 – 虹のキャラヴァンサライ」(2016 年)、個展「ダダ、ダダ、ダ 地域に生きる想像☆の力」(2014 年/アーツ前橋)など。鳥取県立美術館、東京都現代美術館、アーツ前橋、北九州市市立美術館などに作品が収蔵されている。美術家としての活動のほか、展覧会企画や執筆活動も行っている。主な著書として『美術・神話・総合芸術』(2019年/水声社)、『贈与としての美術』(2014年/水声社)、『美術、市場、地域通貨をめぐって』(2001年/水声社)など。